この記事のまとめ

- 社会人が働きながら社会福祉士になるには、受験資格を満たす必要がある

- 一般養成施設に通う場合、通信や夜間など自分に合ったコースを選ぼう

- 社会人が社会福祉士の勉強をする際は、学習スケジュールを立てることが大切

「社会人が社会福祉士になるにはどうしたら良い?」と疑問に思う方もいるでしょう。社会福祉士になるには、受験資格を満たしたうえで社会福祉士国家試験に合格しなければなりません。条件を満たす方法は経歴によって異なります。この記事では、社会人として働きながら受験資格を満たし、社会福祉士になる方法を解説します。仕事内容や活躍できる職場もまとめたので、社会福祉士の取得を検討している方はぜひご覧ください。

社会人が働きながら社会福祉士になるには

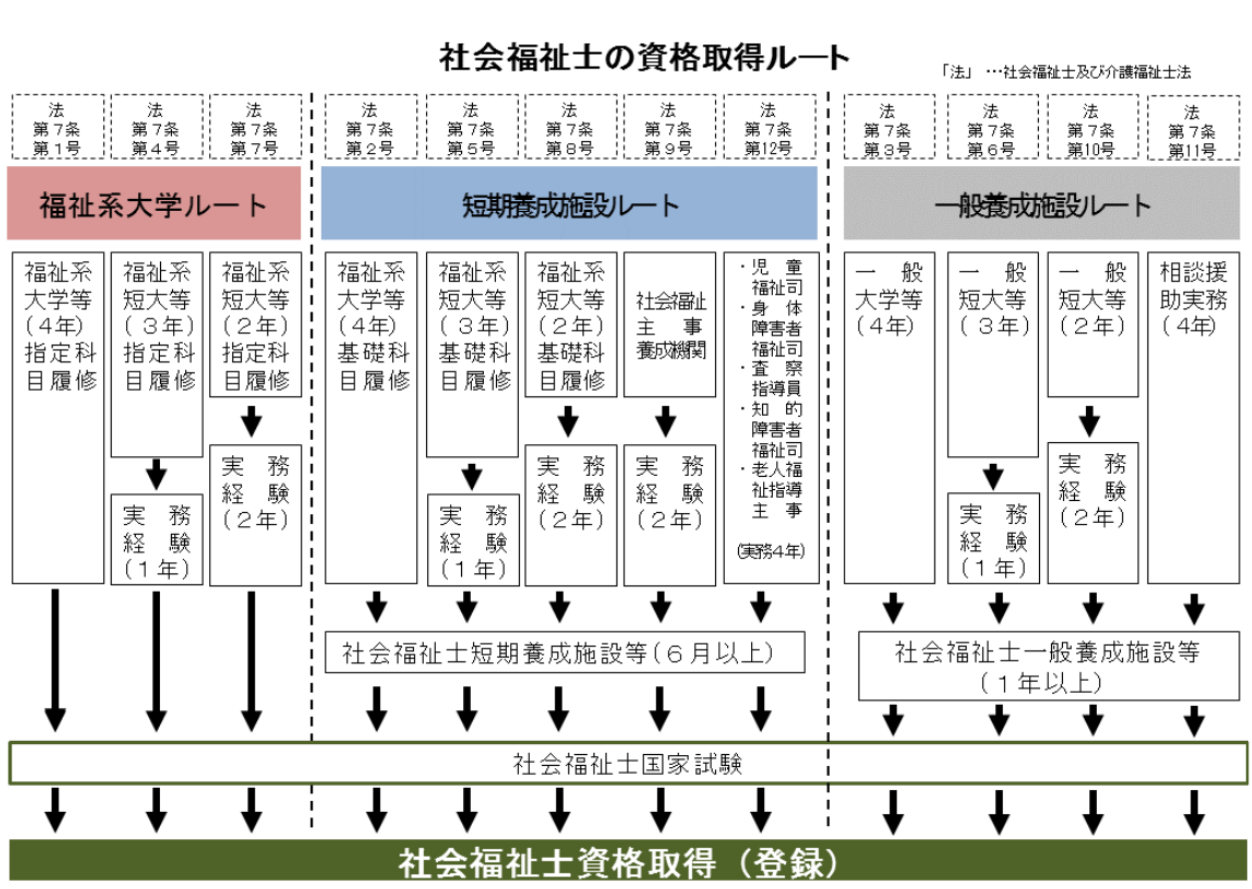

引用:厚生労働省「社会福祉士の資格取得方法」

社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験への合格が求められます。社会福祉士国家試験には受験資格があるため、要件を満たさないと受験できません。社会福祉士になる方法は、福祉系大学ルート・短期養成施設ルート・一般養成施設ルートの3通りです。

福祉系以外の大学・短大を卒業した社会人の場合

福祉系ではない大学を卒業した方が社会福祉士になるには、一般養成施設等で1年以上勉強する必要があります。短大を卒業した社会人の方の場合は、相談援助の実務経験も必要です。社会人として働きながら社会福祉士を目指す場合、この方法が仕事と両立させながら最短で資格を取得できるルートとなります。

一般大学や一般短大を卒業した社会人の方が、社会福祉士の受験資格を得るルートを、以下にまとめました。

- 一般大学等(4年制):一般養成施設等で1年以上勉強する

- 一般短期大学等(3年制):相談援助業務の実務経験を1年以上積み、一般養成施設等で1年以上勉強する

- 一般短期大学等(2年制):相談援助の実務経験を2年以上積み、一般養成施設等で1年以上勉強する

一般養成施設には夜間の通学コースや通信制のコースもあるため、働きながら学ぶことができます。

福祉系の大学を卒業した社会人の場合

福祉系の大学・短大を卒業した社会人の方の場合、履修している科目によって社会福祉士国家試験の受験資格が異なります。「基礎科目」のみを履修している場合は、「指定科目」の履修が必要です。以下で解説します。

大学・短大で基礎科目のみ履修している方

福祉系大学や短大で「基礎科目」のみ履修している場合、最短6ヶ月で社会福祉士の受験資格が得られます。働きながら短期養成施設等に通学し、指定科目を学びましょう。卒業した福祉系大学・短大が何年制かによっては、追加で相談援助の実務経験が必要になる場合もあります。要件は以下のとおりです。

- 福祉系大学等(4年制)で基礎科目を履修済みの場合:短期養成施設等で6ヶ月以上学ぶ

- 福祉系短大等(3年制)で基礎科目を履修済みの場合:相談援助の実務経験を1年以上積み、短期養成施設等で6ヶ月以上学ぶ

- 福祉系短大等(2年制)で基礎科目を履修済みの場合:相談援助の実務経験を2年以上積み、短期養成施設等で6ヶ月以上学ぶ

- 社会福祉主事養成機関卒業した場合:相談援助の実務経験を2年以上積み、短期養成施設等で6ヶ月以上学ぶ

短期養成施設には通信課程もあるので、社会人として働きながら取得を目指す方は、通信制の学校を選ぶ方法もあります。

大学・短大で指定科目も履修している方

福祉系大学や短大で「指定科目」を履修している場合、社会福祉士の受験資格を得やすいでしょう。以下は、福祉系の学校を卒業した方が社会福祉士になるルートです。

- 福祉系大学等(4年制)で指定科目を履修済みの場合:すでに社会福祉士の受験資格あり

- 福祉系短大等(3年制)で指定科目を履修済みの場合:相談援助の実務経験を1年以上積む

- 福祉系短大等(2年制)で指定科目を履修済みの場合:相談援助の実務経験を2年以上積む

上記のように、福祉系の大学・短大で指定科目を履修している場合、養成施設に通う必要はありません。4年制大学を卒業するか、短大などを卒業して相談援助の実務経験を積むことで、社会福祉士の受験資格を得られます。

福祉施設で社会人として4年以上の実務経験がある場合

福祉施設で相談援助の実務経験が4年以上ある場合、一般養成施設で1年以上学べば、社会福祉士の受験資格を得られます。実務経験の対象となる主な職種は、以下のとおりです。

- 生活相談員・支援相談員

- 介護支援専門員

- 相談支援専門員

- ケース・ワーカー

- 児童福祉司

- 身体障害者福祉司

- 知的障害者福祉司

- 老人福祉指導主事

高齢者施設や障害者支援施設などで相談援助の実務経験を積んでいる方は、社会人経験を活かして社会福祉士を目指すことができます。

大学や短大を卒業せずに社会人になった場合

4年制大学や短大を卒業しておらず、相談援助の実務経験がない場合、大学や短大を卒業するのが一般的なルートです。福祉系の大学や短大に入学すれば、最短4年で受験資格を得られます。

- 4年制の福祉系大学で指定科目を履修する

- 3年制の福祉系短大で指定科目を履修し、実務経験を1年積む

- 2年制の福祉系短大で指定科目を履修し、実務経験を2年積む

2~4年の通学が必要になりますが、通信学部を設けている大学を選べば、仕事との両立は不可能ではありません。ご自身の状況に合わせて学校を選びましょう。

出典

厚生労働省「社会福祉士の資格取得方法」(2024年12月3日)

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 「[社会福祉士国家試験]受験資格(資格取得ルート図)」(2024年12月3日)

働きながら資格を取る方法教えます

社会人が一般養成施設を選ぶポイント

社会人が一般養成施設を選ぶ際は、通信や夜間など自分に合ったコースを探すことが大切です。また、社会福祉士国家試験の合格実績や通学のしやすさなども見て選択しましょう。ここでは、一般養成施設を選ぶ際のポイントを解説します。

自分に合ったコースを選ぶ

社会人が働きながら一般養成施設に通う場合、どのような条件なら無理なく学習できるのかを検討し、自分に合ったコースを選ぶことが大切です。具体的には以下のようなコースがあるので、費用や期間をふまえてどのコースが続けやすいか考えてみると良いでしょう。

| コースの種類 | 在学期間 | 費用 |

| 通信コース | 約1年半 | 30万~50万円程度 |

| 夜間コース | 約1年 | 40万~60万円程度 |

| 日中コース | 約1年 | 100万円程度 |

通信コースであっても一定期間のスクーリングや実習が必要なため、事前に開催場所を調べて通えるかチェックしておきましょう。スクーリングが土日に実施されるコースなら、休日を利用して働きながら通学しやすいかもしれません。

夜間コースは、フルタイムで働いている社会人も通える時間設定になっています。同じように働きながら通う人もいるため、モチベーションを維持しながら勉強できるでしょう。また、日中のコースは、夜勤が中心の方など夜間に仕事をしている方に向いています。これらの特徴をふまえ、自分にあったコースを選びましょう。

合格実績やアクセスのしやすさなど総合的に判断する

一般養成施設を選ぶ際は、学費や合格実績、アクセスのしやすさなどを総合的に見て判断することが大切です。普段は通学が不要な通信コースであっても、必須の実習もあるため、通いやすさを確認しておきましょう。また、合格率が高い養成施設は、効果的な試験対策を実施している場合が多いので、合格実績もチェックすることをおすすめします。

社会人におすすめの社会福祉士国家試験の勉強方法

社会人の方が社会福祉士国家試験に合格するには、勉強方法を工夫して効率良く対策することが大切です。

余裕をもって学習スケジュールを立てる

社会福祉士国家試験に合格するには、300時間ほどの学習時間が必要といわれているため、余裕をもってスケジュールを立てて勉強することが重要です。

スケジュールは、毎日どれくらいの時間を取れそうか考え、いつから勉強を始めるかを逆算して決めると良いでしょう。無理な計画を立てると、仕事が忙しくて勉強できない日ができた場合などに、間に合わなくなる恐れがあります。余裕のある学習スケジュールを考えることが、社会人の方が仕事と試験勉強を両立させるためのポイントです。

テキストは最新のものを選ぶ

社会福祉士の試験では、生活保護や介護保険などの制度に関する問題が出題されます。福祉系の制度は頻繁に改正されるので、古いテキストを選ぶと、古い情報で学習してしまう恐れがあります。制度の改正に対応した情報を学習できるよう、最新のテキストを選ぶようにしましょう。

時間配分を意識して過去問を解く

過去問を解くことで、実際の試験でも自分のペースで落ち着いて解答できるでしょう。解けない問題があった場合、しっかり復習し、重点的に勉強することをおすすめします。

社会福祉士国家試験の勉強方法は、「社会福祉士国家試験に合格するための勉強方法7選!独学でも取得できるの?」の記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。

社会福祉士国家試験の試験概要

社会福祉士国家試験は、午前の部・午後の部の2部構成で実施されます。出題形式は五肢択一を基本とする選択式で、問題数は129問、試験時間は225分です。

以下では、社会福祉士国家試験の科目と合格基準、合格率を紹介します。

試験科目

公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「[社会福祉士国家試験]過去の試験問題」によると、第36回(2023年度)社会福祉士国家試験の試験科目は、以下の19科目でした。

- 1.人体の構造と機能及び疾病

- 2.心理学理論と心理的支援

- 3.社会理論と社会システム

- 4.現代社会と福祉

- 5.地域福祉の理論と方法

- 6.福祉行財政と福祉計画

- 7.社会保障

- 8.障害者に対する支援と障害者自立支援制度

- 9.低所得者に対する支援と生活保護制度

- 10.保健医療サービス

- 11.権利擁護と成年後見制度

- 12.社会調査の基礎

- 13.相談援助の基盤と専門職

- 14.相談援助の理論と方法

- 15.福祉サービスの組織と経営

- 16.高齢者に対する支援と介護保険制度

- 17.児童や家庭に対する支援と児童、家庭福祉制度

- 18.就労支援サービス

- 19.更生保護制度

地域福祉や生活保護制度、介護保険制度など、相談援助に必要な福祉の知識を幅広く問われる内容です。試験科目は変更される可能性があるので、試験センターのWebサイトを確認し、受験する年の情報を確認しましょう。

出典

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 「[社会福祉士国家試験]過去の試験問題」(2024年12月3日)

合格基準

社会福祉士国家試験の合格基準は、総得点の60%程度です。問題の難易度によって補正されるため、合格点は年によって異なります。合格点を満たすことに加え、以下の6科目群すべてにおいて得点があることも、合格するための条件です。

- 1.医学概論、心理学と心理的支援、社会学と社会システム

- 2.社会福祉の原理と政策、社会保障、権利擁護を支える法制度

- 3.地域福祉と包括的支援体制、障害者福祉、刑事司法と福祉

- 4.ソーシャルワークの基盤と専門職、ソーシャルワークの理論と方法、社会福祉調査の基礎

- 5.高齢者福祉、児童・家庭福祉、貧困に対する支援、保健医療と福祉

- 6.ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)、福祉サービスの組織と経営

たとえほかの科目群で満点を取ったとしても、0点の科目群がある場合は不合格となってしまいます。そのため、バランスよくすべての科目群を勉強することが重要です。

出典

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[社会福祉士国家試験]合格基準」(2024年12月3日)

合格率

2024年度(2025年2月実施)の社会福祉士国家試験の合格率は56.3%でした。27,616人の受験者のうち、15,561人が合格という結果です。介護福祉士の合格率は82.8%、精神保健福祉士の合格率は70.7%のため、ほかの福祉系の国家試験と比較すると、社会福祉士は難易度が高い傾向があります。

合格後は資格登録が必要です。詳しくは「社会福祉士に合格したら何をしたら良い?登録証交付の手続きの流れ」の記事で解説しています。

出典

厚生労働省「第37回社会福祉士国家試験合格発表」(2025年3月5日)

厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験合格発表」(2025年3月5日)

厚生労働省「第27回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」(2025年3月5日)

そもそも社会福祉士とは

社会福祉士とは、生活に課題がある方に適切な相談援助を行うための国家資格です。取得することで、専門的なスキルや知識があることを証明できます。社会福祉士を名乗るには、社会福祉士国家試験に合格したうえで、資格登録をすることが必要です。ここでは、社会福祉士の仕事内容や活躍の場を紹介します。

社会福祉士の仕事内容

社会福祉士の仕事内容は、生活で困っていることがある方の相談に乗り、課題解決に向けて助言や指導を行うことです。生活相談員や医療ソーシャルワーカーといった職種として働きます。

相談者は、高齢者や障がいのある方、ひとり親の方などさまざまです。社会福祉士には、福祉施設や医療機関などと連携し、相談者の方が適切な支援を受けられるように支援する役割があります。詳しくは、「ソーシャルワーカーと社会福祉士の違いを解説!仕事内容や必要な資格とは?」でも紹介しているので、あわせてご覧ください。

社会福祉士の活躍の場

社会福祉士は、以下のような職場で専門性を活かして活躍しています。

- 特別養護老人ホーム(特養)

- 介護老人保健施設(老健)

- 介護付き有料老人ホーム

- 地域包括支援センター

- 在宅介護支援センター

- 相談支援事業所

- 福祉事務所

- 医療機関

- 児童相談所

- 社会福祉協議会

社会福祉士は、介護施設や相談援助を行う機関などに勤務しています。また、学校でいじめや虐待に関する支援を行ったり、企業で職場環境の整備に携わったりすることもあるようです。

社会福祉士についてよくある質問

ここでは、社会福祉士に関するよくある質問にQ&A形式で回答します。社会福祉士を目指すか迷っている方は、ぜひご一読ください。

社会福祉士に向いている人の特徴を教えてください

コミュニケーション能力が高い人や、学習意欲が高く積極的にスキルアップできる人は、社会福祉士に向いています。また、「人の役に立ちたい」という気持ちがある方も、社会福祉士としてやりがいを感じながら働けるでしょう。

社会福祉士に必要なスキルが知りたい方は、「生活相談員に必要なスキル8選!活かせる資格や働くメリットもご紹介」の記事もチェックしてみてください。

社会福祉士を取得するメリットはなんですか?

社会福祉士を取得するメリットは、専門知識が身につくことや、就職先の選択肢を増やせることです。介護施設や相談援助に携わる施設では、社会福祉士の資格を要件とする職種や求人があります。そのため、相談援助に携わりたい方は、社会福祉士の資格取得を検討すると良いでしょう。

社会福祉士を取得するメリットは、「社会福祉士資格を取得する7つのメリットとは?取得方法やルートも解説!」の記事でも紹介しているので、あわせご覧ください。

まとめ

社会人として働きながら社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験の受験資格を満たしたうえで受験し、試験に合格しなければなりません。福祉系ではない大学を卒業した社会人の方の場合、最短でも一般養成施設などで1年以上の学習することが必要です。

一般養成施設のコースは、通信・夜間・日中の3種類あるので、自分に合ったコースを選びましょう。通信コースであっても、一定期間のスクーリングが必要なため、通いやすさも考慮して選択することをおすすめします。

社会人が社会福祉士国家試験の合格に向けて勉強をする場合、余裕をもって学習スケジュールを立てることが大切です。合格には300時間ほど必要といわれているため、働きながら毎日どれくらい学習時間を作れそうか考え、逆算してスケジュールを立てましょう。

社会福祉士の資格を取得すると、相談援助に関するスキル・知識があることを証明できます。社会福祉士の知識が活かせる職種は、生活相談員や医療ソーシャルワーカーなどです。

「社会福祉士の資格を活かせる仕事に興味がある」「働きながら社会福祉士を目指したい」という方は、転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)までご相談ください。福祉業界に精通したアドバイザーが、あなたのご希望や経験に合う求人をご提案します。サービスは無料なので「キャリアプランを相談してみたい」という方も、お気軽にご利用ください。

働きながら資格を取る方法教えます