この記事のまとめ

- 介護全般に役立つ資格は、介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修など

- 認知症介護に役立つ資格は、認知症介護基礎研修や認知症ライフパートナー

- 介護に関する資格を取得するメリットは、信頼を得られることなど

介護に関する資格を取得したいと考えていて、「どの資格から取れば良いの?」「自分が取得するべき資格は?」と疑問に思う方もいるでしょう。介護業界では、分野ごとにさまざまな資格があります。得られるスキルや、必要な期間・費用を踏まえて、取得する資格を選びましょう。本記事では、介護に関する資格を一覧でご紹介。難易度やどのような仕事に活かせるのかを解説します。自分に合う資格はどれか、チェックしてみてください。

→レバウェル介護の資格スクールはこちら介護の資格の種類一覧

介護に関する資格には、入門的な資格から専門性の高い資格まで、多くの種類があります。取得する目的も多様なので、自分に合った資格を選びましょう。

介護に関する主な資格を分野ごとにまとめたので、確認してみてください。

| 分類 | 資格名 |

| 主な介護の資格 | ・介護職員初任者研修 ・介護福祉士実務者研修 ・介護福祉士 ・認定介護福祉士 ・ケアマネジャー(介護支援専門員) |

| 認知症ケアに関する主な資格 | ・認知症介護基礎研修 ・認知症介護実践者研修 ・認知症介護実践リーダー研修 ・認知症ケア専門士 ・認知症ライフパートナー ・認知症ケア指導管理士 |

| 障がい者支援に関する主な資格 | ・同行援護従業者養成研修 ・行動援護従業者養成研修 ・重度訪問介護従業者養成研修 ・難病患者等ホームヘルパー ・ガイドヘルパー(移動介護従業者) ・相談支援従事者初任者研修 |

| その他スキルアップに役立つ資格 | ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・社会福祉主事任用資格 ・ケアクラーク ・介護事務管理士 ・喀痰吸引等研修 ・サービス介助士(ケアフィッター) ・レクリエーション介護士 ・介護予防運動指導員 ・介護食士 ・福祉用具専門相談員 ・福祉住環境コーディネーター ・作業療法士 ・理学療法士 |

次項からは、それぞれの資格について解説するので、「介護に役立つスキルを身につけたい」という方は、ぜひご一読ください。

今の職場に満足していますか?

介護業務に活かせる3つの資格

介護全般に活かせる代表的な資格は、「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」「介護福祉士」の3種類です。

介護業界ではキャリアパスが一本化されており、スキルアップの見通しを立てやすくなっています。介護職員初任者研修→介護福祉士実務者研修→介護福祉士の順番で取得すると、段階的にキャリアアップできるでしょう。

1.介護職員初任者研修

介護職員初任者研修(初任者研修)は、介護職の入門的な位置づけの資格です。研修課程を修了することで、介護の基礎的な知識や技術があることを証明でき、利用者さんの身体に直接触れる身体介護を1人で行えるようになります。なお、初任者研修は、2013年に廃止された「ホームヘルパー2級」と同等の資格です。

介護職員初任者研修の概要

初任者研修に受講要件はないため、誰でも挑戦可能です。介護職は無資格から始められますが、初任者研修を取得すれば、応募できる求人の選択肢が増えたり、就職の選考に有利に働いたりするというメリットがあります。

介護職員初任者研修の費用相場

初任者研修の受講にかかる費用は、スクールや地域によって異なり、相場は4万円~10万円程度です。受講費用を少しでも抑えたい方は、早期割引や特待生制度を実施しているスクールを探すと良いでしょう。

▼関連記事

介護職員初任者研修とはどんな資格?受講費用を抑える方法や取得のメリット

ヘルパー資格の種類をレベル別に解説!取得方法や費用、難易度の違いは?

首都圏限定!資格取得が無料!

転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!

レバウェル介護の資格スクール2.介護福祉士実務者研修

介護福祉士実務者研修(実務者研修)は、介護職員初任者研修の上位にあたる資格です。医療的ケアや介護過程の展開などを学ぶため、初任者研修以上に実践的な知識や技術を身につけられます。なお、実務者研修は、かつてのホームヘルパー1級や介護職員基礎研修に相当する資格です。

介護福祉士実務者研修の概要

実務者研修に受講要件はないため、無資格や未経験の方も挑戦できます。実務者研修は、介護福祉士国家試験の受験要件の一つ。実務経験ルートで介護福祉士を目指す場合は、必ず取得しなければなりません。

介護福祉士実務者研修の費用相場

実務者研修の受講にかかる費用は、保有資格によって異なります。費用相場は、無資格なら10万円~18万円ほどで、初任者研修を持っている場合は8万円〜15万円ほどです。また、介護職員基礎研修を修了している方は、3万円~5万円ほどで受講できます。実務者研修のスクールを探す際は、自身の保有資格と照らし合わせて費用を確認しましょう。

▼関連記事

介護福祉士実務者研修とは?資格取得のメリットや初任者研修との違いを解説

3.介護福祉士

介護福祉士は、介護業務に携わるための資格のなかで唯一の国家資格です。取得することで、利用者さんの状況に応じた介護サービスの提供を行えるでしょう。スキルを活かして、ご家族の相談対応や介護職員の指導などの業務も担当できるため、給与アップやキャリアアップにつながる資格です。

介護福祉士の概要

介護福祉士を取得するには、介護福祉士国家試験の受験資格を得たうえで、筆記試験に合格する必要があります。合格後に資格登録を行えば、介護福祉士を名乗って働くことが可能です。

介護福祉士の受験資格

介護福祉士の受験要件を得る主な方法は、福祉系高校ルート・養成施設ルート・実務経験ルートの3つです。たとえば、働きながら実務経験ルートで介護福祉士の受験資格を得るには、「介護福祉士実務者研修の修了」「介護業務等の実務経験3年以上」という2つの要件を満たす必要があります。

介護福祉士国家試験の受験資格を得る方法については、「介護福祉士の受験資格を得るルートを解説!必要な実務経験や試験概要は?」で解説しているので、参考にしてください。

▼関連記事

2024年の介護福祉士国家試験の合格発表はいつ?基準点や登録手続きとは

介護福祉士の取得にかかるの費用の相場

2024年に行われた介護福祉士国家試験の受験手数料は、1万8,380円でした。また、試験合格後に、登録免許税9,000円、登録手数料3,320円が必要です。

さらに、介護福祉士の受験資格を得るための費用もかかります。養成施設ルートや高校の福祉系高校ルートの場合、学費として100万円~150万円程度かかります。実務経験ルートの場合は、実務者研修の受講料がかかりますが、職場や自治体が費用を負担してくれる場合もあるようです。

出典

公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験申し込み手続き」(2024年6月3日)

公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[資格登録]新規登録の申請手続き」(2024年6月3日)

今の職場に満足していますか?

介護福祉士におすすめの2つの資格

介護業界では、介護福祉士を取得した後もキャリアアップを望めます。ここでは、介護福祉士を取得した方におすすめの資格をご紹介するので、キャリアプランの参考にしてみてください。

1.認定介護福祉士

認定介護福祉士は、介護福祉士の上位資格として2015年にスタート。認定介護福祉士 認証・認定機構が認定する民間の資格です。認定介護福祉士を取得すれば、介護福祉士以上に高い知識やスキルを習得していることや、介護現場のリーダーに必要な能力を持っていることを証明できるでしょう。

資格を取得するための研修を受講するには、「介護福祉士として5年以上の実務経験があること」「介護職員を対象とした現任研修を100時間以上受けていること」などが必要です。受講要件を満たしたうえで、認定介護福祉士養成研修課程を修了し、認定を受けて資格登録を行えば、認定介護福祉士になれます。

資格が創設された背景には、地域包括ケアの推進や、利用者さんのQOL向上に注力した介護支援のニーズの高まりなどがあります。認定介護福祉士は、より広い観点から質の高いケアを実施できる人材を育てるための資格といえるでしょう。

出典

認定介護福祉士認証・認定機構「認定介護福祉士になるには」(2024年6月3日)

認定介護福祉士認証・認定機構「認定介護福祉士の役割と実践力」(2024年6月3日)

▼関連記事

認定介護福祉士とは?期待される役割や資格取得に必要な研修を解説

介護職のスキルアップに役立つ資格|取得方法や現場で活躍する方法も解説!

2.ケアマネジャー(介護支援専門員)

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険の被保険者とそのご家族の相談対応やケアプラン(介護サービス計画書)の作成、関連機関との連絡・調整などを行うための公的資格です。都道府県知事が資格証を発行しています。

ケアマネジャーになるには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格しなければいけません。受験資格は、指定された国家資格等に基づく実務経験または相談援助業務の実務経験が、5年かつ900日以上あることです。受験手数料は自治体によって異なりますが、一般的には1万円前後かかります。

なお、試験合格後は、介護支援専門員実務研修の受講が必要です。費用は5万円〜6万円程度と高額なので、勤務先のある自治体のWebサイトなどを確認しておくと良いでしょう。

さらに、ケアマネジャーの上位資格として「認定ケアマネジャー」や「主任ケアマネジャー」という資格もあるので、ケアマネジャー資格を取得してからも、キャリアアップを目指せます。

出典

厚生労働省「介護職員・介護支援専門員」(2024年6月3日)

▼関連記事

ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!

認知症介護に活かせる6つの資格

介護職員として従事すると、認知症を患う利用者さんのケアを行う機会もあります。認知症ケアに特化した資格を取得すると、介護業界で専門性を活かして活躍できるでしょう。

1.認知症介護基礎研修

認知症介護基礎研修とは、認知症ケアの業務に従事するうえで、最低限必要な知識と技術を身につけることを目的とした資格研修です。

受講対象者は、都道府県ごとに定められています。たとえば、東京都の認知症介護基礎研修の受講要件は、、都内の介護保険施設(事業所)で介護職員として働いていることです。受講料は約3,000円で、原則eラーニングで実施されます。取得の際は、自身が受講する自治体の公式Webサイトを確認しておきましょう。

なお、介護職員は、認知症介護基礎研修もしくは上位にあたる資格を、入職から1年以内に取得する必要があります。

出典

東京都福祉局「東京都認知症介護研修の概要」(2024年6月3日)

2.認知症介護実践者研修

認知症介護実践者研修を受講すると、認知症介護の実践的な知識と技術が身につきます。状況に応じた支援を行える人材を育成することが、研修の目的です。

東京都の受講対象者は、都内の介護保険施設・事業所(居宅介護支援事業所を除く)で働く介護職員等。認知症を患う利用者さんに対する介護経験が2年程度以上あることも要件です。受講料は無料で、研修期間は講義と演習6日間+自施設演習約2週間となっています。

なお、市区町村が研修を実施している場合、都道府県が実施する研修を受講できない可能性があるので、事前に確認しておきましょう。

出典

東京都福祉局「東京都認知症介護研修の概要」(2024年6月3日)

▼関連記事

認知症介護実践者研修とは?資格の概要や取得するメリットを解説!

3.認知症介護実践リーダー研修

認知症介護実践リーダー研修は、認知症支援におけるチームケアの調整や、ほかの介護職員の指導を行うチームリーダーの育成を目的とした研修です。

東京都で受講するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

- 都内の介護保険施設(事業所)に介護職員等として従事している

- 認知症介護実践者研修を修了して1年以上が経過している

- 認知症を患う利用者さんに対する介護経験が5年以上ある

- チームリーダーやリーダーを指導する立場にある

- 自治体または地域での事業者連絡会などで、認知症支援の質の向上に関わる役割を担うスキルや意欲がある

認知症介護実践リーダー研修は、認知症支援をチームの中心となって行うための資格といえます。受講料は無料で、研修期間は、「講義と演習8日間+他施設実習5日間+自施設実習を約4週間」です。

出典

東京都福祉局「東京都認知症介護研修の概要」(2024年6月3日)

▼関連記事

認知症介護実践リーダー研修とは?修了は難しい?受講内容なども解説

4.認知症ケア専門士

認知症ケア専門士とは、一般社団法人 日本認知症ケア学会が運営する民間資格です。取得すると、認知症への深い理解や、高度な技術を用いたケアが行えることを証明できます。

受験資格は、第20回(2024年度)では「認知症ケアに関する施設、団体、機関等において、2014年4月1日~2024年3月31日の間に3年間以上の認知症ケアの実務経験を有する者」と定められており、資格要件は設けられていません。実務経験に職種の定めはないため、医師や看護師といった医療関係者が取得するなど、医療分野でも注目されているようです。

なお、認知症ケア専門士になるには、第1次試験・第2次試験に合格し、研修動画を視聴し、資格登録を行う必要があります。生涯学習活動として、5年ごとに単位を取得して資格を更新することも求められるようです。

出典

認知症ケア専門士認定試験「試験概要:受験資格」(2024年6月3日)

▼関連記事

認知症ケア専門士とは?認定試験の合格率と難易度、資格の取得方法を解説!

5.認知症ライフパートナー

認知症ライフパートナーは、一般社団法人 日本認知症コミュニケーション協議会が主催する民間資格です。取得すると、認知症の方のバックグラウンドや価値観を尊重し、本人やご家族に寄り添ったサポートをするスキルが習得できるでしょう。

認知症ライフパートナー検定試験は1級~3級に分かれており、2級・3級は誰でも受験できます。1級を受験するには、2級に合格している必要があります。試験内容は、2・3級がマークシート方式、1級がマークシートと記述方式の併用です。

合格基準はいずれの級も70点以上(100点満点)です。一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会の「2023年冬季「認知症ライフパートナー検定試験」レポート」によると、3級の合格率は82.3%、2級は68.5%、1級は35.3%となっています。

出典

一般社団法人 日本認知症コミュニケーション協議会「検定試験:検定概要」(2024年6月3日)

一般社団法人 日本認知症コミュニケーション協議会「2023年冬季「認知症ライフパートナー検定試験」レポート」(2024年6月3日)

6.認知症ケア指導管理士

認知症ケア指導管理士は、一般財団法人 職業技能振興会が認定する資格で、医療・介護現場で働く方のスキルアップを目的としています。

認知症ケア指導管理士(初級)の試験の受験に資格などの要件はないため、誰でも挑戦可能です。受験生の約6割が介護職、約3割が医療職となっています。また、上位資格として「上級認知症ケア指導管理士」があり、こちらの試験を受験するには、初級への合格といった受験資格を満たさなければなりません。

認知症ケア指導管理士(初級)の試験は、60問・五肢択一のマークシート方式です。合格基準は、総得点の7割が目安で、問題の難易度によって補正されます。試験が行われる都道府県は限られているので、事前に確認しておくと良いでしょう。なお、認知症ケア指導管理士の資格は、2年ごとの更新が必要です。

上記では、認知症介護に活かせる代表的な資格を6つご紹介しました。認知症に関する資格についてもっと詳しく知りたい方は、「【認知症介護の資格一覧】取得方法や試験の難易度、習得できるスキルを解説」もご一読ください。

出典

一般財団法人 職業技能振興会「認知症ケア指導管理士[初級]」(2024年6月3日)

今の職場に満足していますか?

障がいがある方の支援に活かせる6つの資格

ここでは、障がいのある方の支援に活かせる資格を6つご紹介します。障がい者施設や訪問介護事業所などの業務に活かせるので、転職・就職を考えている方は、ぜひチェックしてみてください。

1.同行援護従業者養成研修

同行援護従業者養成研修は、視覚障がいを持つ方の同行援護を行うために必要な資格です。同行援護従業者養成研修を修了することで、視覚障がいを持つ利用者さんに対して、移動時の補助、必要な情報の代読や代筆、移動に伴う食事や排泄などの介助を行えるようになります。

介護スクールが開講している研修を受講し、厚生労働大臣が定めるカリキュラムを修了することで、同行援護従業者養成研修の資格を取得可能です。

同行援護従業者養成研修は一般課程と応用課程に分かれており、一般課程は誰でも受講できます。応用課程の受講には、一般課程の修了もしくは移動支援従業者養成研修(視覚障がい課程)の修了が必須です。なお、応用課程は、同行援護の利用者さんのサービス提供責任者になる要件の1つとなっています。同行援護のヘルパーとして働く場合は、一般課程を修了していれば問題ありません。

2.行動援護従業者養成研修

行動援護従業者養成研修は、知的障がいや精神障がいを持つ方の行動援護に活かせる資格です。行動援護従業者養成研修を修了すると、強度行動障がいがある方の特性や、適切な支援方法を理解できるでしょう。

行動援護従業者養成研修は介護スクールで受講でき、要件は設けられていません。ただし、実際に行動援護に携わるには、行動援護従業者養成研修もしくは強度行動障害支援者養成研修の修了に加え、知的障がいや精神障がいのある利用者さんの直接処遇経験が1年以上必要です。

3.重度訪問介護従業者養成研修

重度訪問介護従業者養成研修は、重度の肢体不自由または知的障がい、精神障がいがある方に対する訪問介護に活かせる資格です。受講することで、重度障がいがある方の生活を総合的にサポートするスキルを身につけられます。

重度訪問介護従業者養成研修に要件はないため、誰でも受講が可能です。重度訪問介護従業者養成研修や居宅介護に従事するための資格を取得することで、重度訪問介護に携わることができます。

▼関連記事

重度訪問介護とは?簡単にサービスを説明します!障がい福祉に必要なお仕事

4.難病患者等ホームヘルパー

難病患者等ホームヘルパーは、難病や特定疾患を患う方の在宅介護に携わるために必要な資格です。取得すると、患者さんの抱える疾患の特徴、注意すべき点を踏まえたうえで、ニーズに応じた介護サービスを提供できるようになるでしょう。

都道府県の指定する教育機関において、難病患者等ホームヘルパー養成研修を修了することで、難病患者等ホームヘルパーとして従事可能です。難病患者等ホームヘルパー養成研修は、基礎課程lと基礎課程llに分かれており、それぞれで受講要件が異なるので、都道府県のWebサイトを確認してから申し込みましょう。

5.ガイドヘルパー(移動介護従業者)

ガイドヘルパー(移動介護従業者)は、障がいがある方の移動支援を行うために必要な公的資格です。ガイドヘルパーの仕事は、障がいがあって1人で外出するのが難しい方の移動に同行し、必要なサポートをすること。全身性障がいを持つ方を対象とした「全身性障がい者移動介護従業者」、視覚障がいを持つ方を対象とした「視覚障がい者移動介護従業者」、知的障がいを持つ方を対象とした「知的障がい者移動介護従業者」などの種類があります。

ガイドヘルパーの取得方法は、自治体が指定する養成研修実施機関で、研修カリキュラムを履修することです。自治体によっては受講要件が設けられていることもあるので、事前に確認しておきましょう。

6.相談支援従事者初任者研修

相談支援従事者初任者研修は、相談支援専門員として従事するための資格です。障がいがある方の地域生活を支援するスキルを身につけることや、相談支援業務の質を向上させることが、研修の目的となっています。受講すれば、医療・保険・教育・就労など、適切な支援を行うための知識や技術を習得可能。障がいのある方がサービスを利用するための計画書の作成や相談援助に役立つでしょう。

相談支援従事者初任者研修を取得するには、都道府県が開講する研修の受講が必要です。自治体によって受講要件は異なりますが、基本的には、相談支援専門員やサービス提供責任者として勤務していることが要件になっています。

出典

厚生労働省「第36回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」(2024年6月3日)

今の職場に満足していますか?

▼関連記事

【障がい者支援に役立つ資格一覧】取得方法や難易度、習得できるスキルは?

介護業界での相談援助に活かせる3つの資格

介護業界では、介護業務を行う職員だけでなく、相談援助を行う職種も活躍しています。介護事業所における相談援助に活かせる3つの資格についてまとめたので、チェックしてみましょう。

1.社会福祉士

社会福祉士とは、福祉・医療・介護領域における相談援助業務に必要な知識があることを証明するための国家資格です。取得するまでの過程で、日常生活に課題を抱える人の相談に乗り、適切な支援を行うためのスキルが身につくでしょう。社会福祉士の資格があれば、介護施設で生活相談員として働くこともできます。

社会福祉士を取得するには、年に1回行われる社会福祉士国家試験への合格が必要です。社会福祉士国家試験を受験するためには、指定のカリキュラムの修了や、相談援助の実務経験といった、要件を満たさなければなりません。

▼関連記事

社会福祉士資格を取得する7つのメリットとは?取得方法やルートも解説!

2.精神保健福祉士

精神保健福祉士とは、精神障がいがある方に対し、社会復帰の支援を行う際に活かせる国家資格です。取得すると、相談援助のスキルや、福祉全般に関する知識があることを証明できるでしょう。社会福祉士と同じく、精神保健福祉士の資格がある方も、生活相談員として働けます。

精神保健福祉士を取得するには、精神保健福祉士国家試験への合格が必要です。精神保健福祉士国家試験には、学歴や実務経験などの受験資格が定められています。社会福祉士の資格を持っている方は、一部の試験科目を免除することも可能です。

3.社会福祉主事任用資格

社会福祉主事とは、自治体の福祉事務所に属しながら、社会福祉に係るサポートを行う職員のことです。社会福祉主事になるための資格を「社会福祉主事任用資格」と呼びます。

社会福祉主事任用資格は、社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格があれば取得できます。また、指定の講習を修了することでも取得可能です。

社会福祉主事任用資格は、地方公務員として社会福祉事業所や児童福祉施設などに勤務するための資格ですが、生活相談員などの職種の要件としても準用されています。

出典

厚生労働省「社会福祉主事について」(2024年6月3日)

今の職場に満足していますか?

介護事務の仕事に活かせる2つの資格

介護施設や事業所で、介護報酬請求の事務や、電話・来客対応などを担当する職種を、介護事務と呼びます。ここでは、介護事務の仕事に活かせる資格を2つご紹介するので、興味がある方はご一読ください。

1.ケアクラーク

ケアクラークは、介護事務に必要な知識とスキルがあることを証明する資格で、一般財団法人 日本医療教育財団が認定しています。取得することで、介護事務への転職の選考で有利に働く可能性があるでしょう。

ケアクラーク技能認定試験に合格することで、ケアクラークの称号を得られます。ケアクラーク技能認定試験は、年3回です。学科試験は択一式25問、実技試験はレセプト作成2問が出題されます。合格基準は、学科・実技試験の両方で70%以上得点することです。

出典

一般財団法人 日本医療教育財団「 ケアクラーク技能認定試験(ケア クラーク(R))」(2024年6月3日)

▼関連記事

介護事務に資格は必要?合格率や取得方法、仕事に活かせるスキル

2.介護事務管理士

介護事務管理士は、介護報酬を正確に計算するスキルを証明できる資格で、技能認定振興協会が認定しています。取得する過程で、レセプト作成や経理業務、窓口対応などのスキルが身につくでしょう。

介護事務管理士になるための「介護事務管理士技能認定試験」は毎月実施されており、在宅受験です。試験内容は、マークシート形式・10問の学科試験と、レセプト作成に関する実技試験2問(6問中2問を選択)となっています。試験の合格率は70%ほどと高めなので、しっかりと対策をすれば、十分に合格を目指せるでしょう。

出典

技能認定振興協会(JSMA)「介護事務管理士(R)技能認定試験」(2024年6月3日)

▼関連記事

介護事務管理士とはどんな資格?取得するメリットや試験概要、難易度を解説

介護・福祉に関するそのほかの資格

ここでは、介護・福祉に関するそのほかの資格について解説します。スキルアップやキャリアアップを目指している方は、前述の資格以外にも、自分に合うものがあるか探してみましょう。

1.喀痰吸引等研修

喀痰吸引等研修は、厚生労働省が認定する公的資格です。取得すると、たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)という医療的ケアを行えるようになります。

介護福祉士実務者研修課程で医療的ケアを学んだ方も、登録喀痰吸引等事業者における実地研修(第1号研修・第2号研修)を修了しなければ、実際に医療的ケアを行うことはできません。

なお、2015年度以降に介護福祉士の資格を取得した方は、実地研修のみを受講することで喀痰吸引を行うことが可能です。それ以前に資格を取得した方は、実地研修と基本研修の受講が必須になります。

出典

厚生労働省「喀痰吸引等研修」(2024年6月3日)

▼関連記事

喀痰吸引等研修とは?講義内容や介護職員が受講するメリットも解説

2.サービス介助士(ケアフィッター)

サービス介助士(ケアフィッター)は、公益財団法人 日本ケアフィット共育機構が運営する民間資格で、講座を受講することで取得できます。資格講座では、高齢者や障がいのある方の社会生活の支援に役立つ、接遇スキルと介助技術の習得が可能です。

サービス介助士の講座を受講する流れは、「自宅学習→課題提出→実技教習→検定試験」となっており、取得までの期間は、申込みから2ヶ月程度が目安です。サービス介助士を取得して得たスキルは、介護業界での仕事に留まらず、サービス業や日常生活にも活かせます。

▼関連記事

サービス介助士とはどんな資格?受講の流れや取得するメリット、更新方法

3.レクリエーション介護士

レクリエーション介護士は、現場の介護職員の声を受けて、日本アクティブコミュニティ協会が創設しました。創設の背景は、介護施設におけるレクリエーションのマンネリ化が問題視されたことです。「レクリエーションについて基礎から学びたい」「レクリエーションの幅を広げて現場を活性化したい」というニーズに応えるべく、適切なレクリエーションの企画・実施のスキルを習得できる講座・研修が用意されています。

レクリエーション介護士は2級と1級に分かれており、2級は誰でも挑戦することが可能ですが、1級を受験するためには2級の取得が必要です。レクリエーションに特化した資格なので、レクリエーションを行うことが多いデイサービスなどの仕事に役立つでしょう。

レクリエーションに関する資格について詳しく知りたい方は、「レクリエーションに活かせる資格とは?種類や取得するメリットを紹介」もあわせてチェックしてみてください。

▼関連記事

レクリエーション介護士とは?資格の概要や試験内容を分かりやすく解説

4.介護予防運動指導員

介護予防運動指導員は、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターが実施する民間資格です。高齢者のための介護予防プログラムを作成したり、筋力トレーニングや口腔ケアなどの指導を行ったりする専門家になるために役立ちます。

33時間の研修を受講後、修了試験に合格すれば、介護予防運動指導員を取得できます。受講できるのは、看護師や介護福祉士、2年以上の実務経験がある介護職員初任者研修修了者など。介護や医療に関する資格や経験が要件です。費用はスクールによって異なりますが、8~10万円程度となっています。

▼関連記事

介護予防運動指導員のメリットとは?資格の概要と取得方法もご紹介!

5.介護食士

介護食士は、公益社団法人 全国調理職業訓練協会が認定する資格で、介護に関わる人の調理技術の向上を目的としています。高齢になると、入れ歯が必要になったり飲み込む力が低下したりして、食事を取ることが難しくなってしまいます。介護食士は、高齢者に適した食事を、調理・提供する知識や技能を証明できる資格です。

介護食士を取得するには、介護食士の講習を受講する必要があります。講習会を開講している施設で受講が可能です。なお、介護食士は、3級~1級に分かれています。3級は誰でも挑戦可能で、2級・1級を受講するためには、それぞれ1つ下の級を取得することが必要です。

▼関連記事

介護食士とはどんな資格?取得方法やメリットを詳しく解説

6.福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員は、都道府県が指定する公的な資格です。福祉用具専門相談員を取得すると、介護保険サービスの利用者さんに対して、家庭環境や身体状況にあった福祉用具(車椅子や歩行器、介護ベッドなど)をアドバイスできるようになります。福祉用具相談員は、介護保険の指定を受けた事業所に2名以上の配置が義務付けられている、需要の高い職種です。

福祉用具専門相談員になるには、厚生労働大臣が指定する福祉用具専門相談員指定講習会にて、カリキュラムを履修する必要があります。なお、介護福祉士や看護師、理学療法士、作業療法士などの資格を持つ方は、福祉用具専門相談員指定講習会を修了しなくても、福祉用具専門相談員として働くことが可能です。

▼関連記事

福祉用具専門相談員とはどんな職種?仕事内容や必要な資格、年収を解説!

7.福祉住環境コーディネーター

福祉住環境コーディネーターは、商工会議所が実施する資格です。取得することで、高齢者や障がいのある方に、安心して生活できる住環境を提案できるでしょう。利用者さんの状況に応じて、福祉用具やバリアフリー化のアドバイスを行うための資格です。

福祉住環境コーディネーター検定試験は3~1級があり、いずれの級にも要件はないため、誰でも受験できます。実際の業務に活かしやすい資格なので、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員として働いている方が受験することが多いようです。

8.作業療法士

作業療法士とは、運動機能の維持・向上に係わるリハビリテーション職としての知識があることを証明する国家資格です。作業療法士は、立つ・座るなどの基本的動作能力をはじめ、食事をする・料理をするなどの応用的動作能力のリハビリを実施。地域のイベントへの参加・就労といった社会参加も行えるよう、リハビリで支援します。

作業療法士になるには、養成機関でのカリキュラムを修了したうえで、国家試験に合格しなければなりません。養成機関には、大学や専門学校などがあるので、自分に合った取得方法を選びましょう。

9.理学療法士

理学療法士とは、基本的動作能力の回復・向上に係わるリハビリテーション職としての、知識・技術を証明する国家資格です。作業療法士と似ていますが、理学療法士はケガや病気によって運動機能が低下した人を対象に、理学療法に基づいたリハビリを行います。

理学療法士になるには、大学や専門学校などの養成機関で3年以上学んだうえで、国家試験に合格する必要があります。

その他の資格

介護・福祉に関するその他の資格は、高齢期の心理やメンタルケアを学べる「高齢者ケアストレスカウンセラー」や、看取りケアの手法や根拠を学べる「看取りケアパートナー」「終末期ケア専門士」など。加えて、高齢者とのコミュニケーションに活かせる技術が身につく「高齢者傾聴スペシャリスト」「シニアコミュニケーター」、高齢者向けのハンドマッサージの技術を習得できる「介護リハビリセラピスト」などの資格もあります。

それぞれ関連記事で解説しているので、興味がある方はぜひご一読ください。

▼関連記事

高齢者ケアストレスカウンセラー資格ってなに?受験要件や試験内容も解説

看取りケアパートナーの資格取得方法とは?終末期ケア専門士についても紹介

高齢者コミュニケーターになるには?コミュニケーション力を磨く資格一覧

介護職員がハンドマッサージするのに資格は必要?講座では何が学べるの?

今の職場に満足していますか?

介護に関する資格を取得する7つのメリット

介護の仕事は、無資格・未経験から始められますが、資格取得には大きなメリットがあります。介護に関する資格を取得するメリットを以下にまとめたので、参考にしてください。

1.資格保有者は信頼を得やすい

資格を取得すれば、介護に関する知識やスキルがあることを客観的に証明できます。確かな知識とスキルを持つ介護従事者は、一緒に働く仲間だけでなく、利用者さんやそのご家族からも信頼を得られるでしょう。

2.利用者さんへの介護に対する理解が深まる

資格を取得する過程で、介護に対する理解を深められます。たとえば、認知症を患っている利用者さんとのコミュニケーションでは、理解が浅いと戸惑うことがあるかもしれません。しかし、資格取得を通して身につけた知識があれば、コミュニケーション方法を工夫できるため、適切な対応が可能になります。

3.仕事の幅が広がる

介護の資格を取得すると、知識と実践的な技術が身につくため、仕事の幅が広がります。先述したように、介護職員初任者研修以上の資格を保有していれば、利用者さんの身体に直接触れる、食事や入浴、排泄介助といった身体介護を1人で行うことが可能です。介護職員は、資格を取得することで、幅広い業務を任せてもらえるでしょう。

4.スキルアップ・キャリアアップにつながる

資格取得は、介護職としてのスキルアップにつながります。また、「介護福祉士実務者研修→介護福祉士→ケアマネジャー」のように、段階的に上位資格を取得すれば、少しずつキャリアアップすることが可能です。

5.資格手当や昇給で給与がアップする可能性がある

介護に関する資格を取得すれば、資格手当が付いたり昇給したりして、給与アップにつながる場合があります。

厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」によると、介護職員(月給・常勤)の保有資格別の平均給与額は、以下のとおりでした。

| 保有資格 | 平均給与 | 無資格者との 平均給与の差額 |

| 無資格 | 268,680円 | ー |

| 介護職員初任者研修 | 300,240円 | 31,560円 |

| 介護福祉士実務者研修 | 302,430円 | 33,750円 |

| 介護福祉士 | 331,080円 | 62,400円 |

| 介護支援専門員 | 376,770円 | 108,090円 |

参考:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」

無資格の介護職員の平均給与額は約27万円でした。介護職員初任者研修修了者との差額が約3万円、介護福祉士の保有者との差額が約6万円です。このことから、介護職員は、資格を取得することで給与アップを目指せるといえます。なお、上記の給与額には賞与や手当も含まれているので、あくまで参考としてご覧ください。

出典

厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年6月3日)

6.家族の介護に活かせる

介護に関する知識があれば、家族を介護する際にも役立ちます。資格の取得により、正しい対応の仕方や安全な介助方法を身につけていれば、家族に介護が必要になったときも安心してケアができるでしょう。

介護資格の取得の際には、介護保険制度・サービスについても学習するので、介護施設や事業所を利用するための施設選びや手続きもスムーズに行えます。

7.就職・転職の際に応募できる求人が増える

就職や転職の際にも、資格は役立ちます。介護業界は、無資格・未経験を歓迎する求人も多いものの、即戦力を期待して、有資格者を募集している施設や事業所も少なくありません。

そのため、介護の資格を取得すれば、就職・転職先の選択肢が増え、より良い条件の求人に応募できるでしょう。また、介護に関する公的資格は全国で通用するので、ライフイベントで引っ越すことがあっても、安心して転職活動に臨めます。

▼関連記事

介護の資格の必要性とは?主要資格一覧と取得のメリット

介護職は資格なしでも働ける?未経験だと大変?仕事内容や転職事情を解説

今の職場に満足していますか?

介護資格を取得する方法

介護の資格を取得する方法は、「スクールの講座を受講する」、「資格試験に合格する」の2通りです。

介護資格のスクールで講座を受講する

介護の資格を取得できるスクールに通い、特定の講座を受講することで、資格取得が可能です。スクールで取得できる代表的な資格として、介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修が挙げられます。

介護スクールは、通学講座と通信講座を併用して受講できる場合もあります。自分に合ったスタイルを選ぶことで、効率的に学習を進められるでしょう。

介護スクールを探す際は、「通学しやすい環境か」「取得にかかる費用はいくらなのか」などを比較して検討するのがおすすめです。

先に資格を取りたい方へ

無料相談はこちら資格の試験に合格する

試験に合格することで取得できる資格もあります。資格試験は、受験要件として実務経験や資格の取得が求められることがあるので、事前に確認しておきましょう。実際に介護業界で働いている方は、知識や技術が身についているため、試験勉強がスムーズに進む傾向があります。

介護資格を取得する際のポイント

ここでは、介護資格を取得する際のポイントをご紹介します。「資格の種類が多くて、選び方が分からない…」と感じている方は、確認してみてくださいね。

介護業界で就きたい職種の資格要件を調べておく

介護業界で働く職種には、資格要件が設けられていることも少なくありません。以下に、介護業界で働く職種の資格要件をまとめたので、チェックしてみてください。

| 職種 | 資格要件 |

| 介護職員 | 認知症介護基礎研修(入職から1年以内に修了) |

| 生活相談員・支援相談員 | 「社会福祉士」「精神保健福祉士」「社会福祉主事」 上記の資格または同等以上の能力がある |

| 計画作成担当者 | 施設によっては下記のような資格要件がある 「介護支援専門員」「認知症介護実践者研修」「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」 |

| サービス提供責任者 | 介護福祉士実務者研修・介護福祉士 |

| ケアマネジャー | 介護支援専門員 |

| グループホームの管理者 | 認知症介護の実務経験が3年以上 認知症対応型サービス事業管理者研修修了 |

上記に挙げた資格要件は、一般的な内容を抜粋しています。自治体によって資格要件が異なる場合もあるので、あくまで参考までにご覧ください。

各資格の取得方法や要件は、「介護資格の取り方は何が正解?種類や取得の流れ、受講方法の違いを解説!」にまとめているので、気になる方はチェックしてみてください。

難易度や合格率を考慮して選ぶ

資格によって難易度や合格率は異なるので、確認しておくと、どれくらいの学習時間が必要かの参考にできるでしょう。

介護の資格は、上位資格になるほど高度な知識や技術を必要とするため、難易度が上がります。主な介護資格の難易度・合格率の目安は以下のとおりです。

| 介護資格の種類 | 試験の難易度 | 試験の合格率 |

| 介護職員初任者研修 | 低め(研修内容を確認する程度) | ー |

| 介護福祉士実務者研修 | 低め(研修内容を確認する程度) | ー |

| 介護福祉士 | 普通 | 70%前後 |

| ケアマネジャー | 高め | 20%前後 |

介護福祉士と比べると、ケアマネジャー試験の合格率はかなり低いようです。上記を含めた資格の難易度については、「介護の資格の難易度を種類ごとに解説!取得方法や試験の合格率、要件とは?」に詳しくまとめています。

資格取得は計画的に行う

実務経験を要件とする介護の資格は、すぐには取得できない可能性があります。そのため、資格取得を目指す際は、必要な時間や費用を事前に調べておくと良いでしょう。

資格取得を成功させるためには、ライフスタイルや自身の性格に合った学習計画を立てることが重要です。たとえば、朝型の人は仕事前に勉強するのが良いかもしれません。「長時間机に向かうのが苦手」という場合、「毎日〇分」「昼に15分、夜に15分」などと、時間を決めて取り組む方法もあります。このように、無理のない計画を立てることで、仕事やプライベートと勉強をうまく両立させられるでしょう。

▼関連記事

介護の資格はどんな順番で取ればいい?取得方法やメリットも解説!

資格取得支援制度を活用すると費用を抑えられる

介護職が利用できる資格支援制度には、「ハローワークの職業訓練」「職場の資格取得支援制度」などがあります。支援制度の対象であれば、資格取得にかかる費用を一部もしくは全額負担してもらえるので、お得に資格を取得することが可能です。

ハローワークで職業訓練を受ける

ハローワークの職業訓練を利用すれば、介護職員初任者研修を無料で取得可能です。ハローワークの職業訓練は、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の2つがあります。

「公共職業訓練」の受講対象者は、雇用保険の受給資格がある方です。訓練校が実施する選考に合格することで受講できます。

「求職者支援訓練」を受けるには、以下の4つの条件を満たし、訓練校が実施する選考に合格しなくてはいけません。

- ハローワークに求職を申し出ている

- 働く意思と能力がある

- 雇用保険の被保険者・受給資格者でない

- ハローワークから支援指示を受けている

ハローワークに登録するなどの条件を満たすことで、介護職員初任者研修を無料で受講できます。求職者支援制度は、上記のような求職中の方に限定した制度でした。しかし、2023年4月からは、働きながらスキルアップを目指す方も制度の対象になりました。

出典

厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」(2024年6月3日)

厚生労働省「求職支援制度のご案内」(2024年6月3日)

職場の資格取得支援制度を活用する

職場の資格取得支援は、受講日に合わせてシフトを調整してくれたり、資格取得にかかる費用を一部負担してくれたりする制度です。働きながら勉強しやすい環境を整えてくれるので、無理なく資格取得を目指せるでしょう。職場によっては、資格取得後にお祝い金を支給してくれることもあるようです。

負担してくれる金額や対象の資格は職場ごとに異なるので、事前に確認しておきましょう。

無料で受講できる介護資格スクールに通学する

条件を満たせば、無料で資格を取得できる介護スクールもあります。「レバウェルスクール介護(旧 きらケアステップアップスクール)」は、介護業界に特化した転職エージェント「レバウェル介護(旧 きらケア)」が運営する資格取得支援スクールです。現役の福祉・介護職員が講師を勤めているので、実践で役立つ知識を身につけられます。

レバウェルスクール介護(旧 きらケアステップアップスクール)は、「レバウェル介護介護派遣(旧 きらケア介護派遣)」で条件を満たして派遣スタッフとして就業する場合、無料で介護職員初任者研修を受講できるので、ぜひチェックしてみてください。振替受講も無料で、働きながらでも通いやすい環境が整っています。

社保即日加入できます!

リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業を利用する

リスキリングとは、仕事に必要な知識・技術の習得を目的に、社会や職場が勉強を支援する取り組みです。新たなスキルを身につけたい方や、キャリアアップを目指す方を支援しています。

経済産業省が行う「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象者は、サービス登録時・初回面談時に在職中で、雇用主の変更を伴う転職を目指している方です。正社員や派遣社員、パート、アルバイトなど、幅広い雇用形態の方が利用できます。

キャリア相談や資格取得にかかる費用の負担軽減、転職支援も行っているので、「キャリアアップを目指したい」という方におすすめです。

出典

経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業とは」(2024年6月3日)

現役介護職に人気の資格

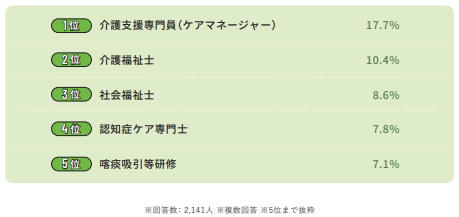

Leverages Medical Careの「きらケア介護白書2022(p.37)」によると、介護職員の今後取得したい資格の1位は「ケアマネジャー(17.7%)」でした。

以下は、介護職員の経験年数別に見た、今後取得したい資格です。

引用:Leverages Medical Care「きらケア介護白書2022(p.37)」

入職から3年以内の介護職員は、介護福祉士の取得を目標にしている方が多いようです。介護福祉士は、3年以上の実務経験と実務者研修の取得が受験条件であるため、実務者研修の取得を目指している人も多い傾向があります。

介護福祉士を取得している人が増える3年目以降は、さらなるキャリアアップとしてケアマネジャー(介護支援専門員)の取得を目指す人が増えるようです。ほかにも、認知症ケア専門士や認定介護福祉士、喀痰吸引等研修など、専門性を深める資格も人気があることが分かります。

出典

Leverages Medical Care「介護士のキャリアや外国人雇用などに関するレポート「きらケア介護白書2022」を公開しました」(2024年6月3日)

▼関連記事

介護福祉士を持っていると取れる資格は?活かし方や取得難易度を解説

介護の施設形態別の資格要件

ここでは、介護施設で働く職種と資格要件を、施設形態別にご紹介します。希望する職場で働くためにどのような資格が必要なのか確認しておきましょう。

施設介護サービスの施設形態・職種・資格要件

特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設などで働く職種と資格要件は以下のとおりです。なお、資格要件はいずれかを満たせば問題ありません。

| 職種 | 資格要件 |

| 介護職員 | ・無資格 ・認知症介護基礎研修 ・介護職員初任者研修 ・介護福祉士実務者研修 ・介護福祉士 |

| ケアマネジャー(施設ケアマネ) | ・介護支援専門員 |

| 生活相談員 | ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・社会福祉主事 ・介護福祉士 |

| 調理員 | ・栄養士 ・管理栄養士 ・調理師 |

| 看護職員 | ・看護師 ・准看護師 |

| 機能訓練指導員 | ・看護師または准看護師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師 ・はり師、きゅう師 |

「認知症介護基礎研修」の項目で前述したように、無資格で介護職員になった場合、入職から1年以内に認知症介護基礎研修を修了しなければいけません。ただし、認知症介護基礎研修はインターネットで150分程度で修了できるため、取得のハードルは低いといえます。

また、機能訓練指導員の資格要件のうち、はり師、きゅう師は6ヶ月以上の実務経験が求められるので注意しましょう。

▼関連記事

介護職は無資格で働けなくなるの?認知症介護基礎研修の義務化について解説

居宅介護サービスの施設形態・職種・資格要件

ここでは、デイサービスや訪問介護事業所といった、居宅介護サービスで活躍する職種と資格要件をご紹介します。自宅で暮らす方の介護に携わりたい方は、参考にしてください。

通所介護(デイサービス)

通所介助(デイサービス)では、介護職員のほかに機能訓練指導員や看護職員、生活相談員、調理職員が在籍しています。それぞれの職種の資格要件は以下のとおりです。

| 職種 | 資格要件 |

| 介護職員 | ・無資格 ・認知症介護基礎研修 ・介護職員初任者研修 ・介護福祉士実務者研修 ・介護福祉士 |

| 生活相談員 | ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・社会福祉主事 ・介護福祉士 |

| 調理職員 | ・栄養士 ・管理栄養士 ・調理師 |

| 看護職員 | ・看護師 ・准看護師 |

| 機能訓練指導員 | ・看護師または准看護師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師 ・はり師、きゅう師 |

デイサービスの利用者さんは自立度が高い傾向にあるので、介護職員は無資格から働けることが多いようです。また、利用者さんの身体機能の維持・向上を目的としたレクリエーションを行うため、機能訓練指導員が在籍しています。

訪問介護事業所

訪問介護事業所では、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者さんの自宅に訪問して、介護サービスを提供します。訪問介護事業所で働く職種と資格要件は以下のとおりです。

| 職種 | 資格要件 |

| 訪問介護員(ホームヘルパー) | ・生活援助従事者研修 ・介護職員初任者研修 ・介護福祉士実務者研修 ・介護福祉士 |

| サービス提供責任者(サ責) | ・介護福祉士 ・介護福祉士実務者研修 ・旧ホームヘルパー1級 ・旧介護職員基礎研修 |

訪問介護に携わるには、生活援助従事者研修以上の資格が必要。身体介護を行うためには、介護職員以上の資格が必要です。

なお、訪問介護事業所のサービス提供責任者の資格要件である、旧ホームヘルパー1級・旧介護職員基礎研修はすでに廃止されています。これからサービス提供責任者を目指す場合は、介護福祉士もしくは介護福祉士実務者研修の取得が必要です。

▼関連記事

訪問介護に必要な資格とは?仕事内容や働くメリット・デメリットを解説

その他の居宅介護サービス

ここでは、前項でご紹介した事業所以外の居宅系の介護サービスについてまとめました。それぞれの事業所の運営に必要な職種と資格要件は、以下のとおりです。

| 施設形態 | 職種 | 資格要件 |

| 居宅介護支援事業所 | ケアマネジャー(居宅ケアマネ) | 介護支援専門員 |

| 短期入所生活介護 (ショートステイ) | 介護職員 | ・無資格 ・認知症介護基礎研修 ・介護職員初任者研修 ・介護福祉士実務者研修 ・介護福祉士 |

| 住宅型有料老人ホーム 軽費老人ホーム | 介護職員 | ・無資格 ・介護職員初任者研修 ・介護福祉士実務者研修 ・介護福祉士 |

ショートステイや住宅型有料老人ホームでは、無資格から介護職員として働けるようです。居宅介護支援事業所のケアマネジャー(居宅ケアマネ)は、利用者さんの介護サービスの利用を総合的にサポートする職種で、従事するには介護支援専門員の資格が必要です。

その他の介護サービス事業所・職種・資格要件

下記では、グループホームやサービス付き高齢者向け住宅で働く職種と資格要件についてまとめています。

認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)

グループホームは、認知症の高齢者が入居する施設。働く職種と資格要件は以下のとおりです。

| 職種 | 資格要件 |

| 介護職員 | ・無資格 ・認知症介護基礎研修 ・介護職員初任者研修 ・介護福祉士実務者研修 ・介護福祉士 |

| 管理者 | ・認知症介護の3年以上の実務経験 ・認知症対応型サービス事業管理者研修 |

| 計画作成担当者 | ・介護支援専門員 ・認知症介護実践者研修 |

グループホームでは、認知症の方のケアを行ったり、一緒に家事をしたりします。そのため、資格を取得して認知症ケアの知識やスキルを身につけておくと、活躍できるでしょう。

また、グループホームの計画作成担当者は、認知症介護実践者研修の修了が必要です。介護支援専門員の資格がなくても、ほかのケアマネジャーの指導を受けながら、計画作成担当者として働くことができます。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

サービス付き高齢者向け住宅は、介護型と一般型の2種類。一般型では外部の事業所が介護サービスを提供し、介護型では施設の職員が介護サービスを提供します。一般型の場合も、併設する施設のサービスを兼務する可能性があるので、就職の際は仕事内容を確認しておきましょう。

下記が、サービス付き高齢者向け住宅の職種・資格要件です。

| 職種 | 資格要件 |

| 介護職員 | ・無資格 ・認知症介護基礎研修 ・介護職員初任者研修 ・介護福祉士実務者研修 ・介護福祉士 |

| ケアマネジャー(施設ケアマネ) | ・介護支援専門員 |

| 生活相談員 | ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・社会福祉主事 ・生活相談員 |

| 看護職員 | ・看護師 ・准看護師 |

サ高住は、施設によって配置されている職種が異なります。介護型サ高住で働く場合、介護資格を取得しておくとスムーズに業務をこなせるでしょう。

今の職場に満足していますか?

介護資格についてよくある質問

ここでは、介護の資格に関してよくある質問にお答えします。介護資格の取得をお考えの方は、ぜひご一読ください。

介護資格はどのような順番で取得すれば良いですか?

介護職のキャリアパスは一本化されており、「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」「介護福祉士」「ケアマネジャー(介護支援専門員)」の順番で取得するのが一般的です。段階的に資格を取得することで、上位資格を取得する際に要件を満たせたり、カリキュラムが一部免除になったりします。介護職として働きながらキャリアアップを目指したい方は、「働きながら取得しやすい介護の資格とは?必要な期間や方法、費用も解説!」の記事もチェックしてみてください。

介護の資格の取り方は?

介護資格を取得するには、「資格スクールで講座を受講する」「試験に合格する」の2通りの方法があります。スクールで取得可能な資格は、介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修が代表的。働きながらでも資格取得を目指せるように、講座の一部をオンラインで受講できるスクールもあるようです。また、資格試験に合格することで取得できる資格も多くあります。介護に関する資格の取得方法については、「介護資格を取得する方法」で解説しているので、あわせてご覧ください。

介護資格は働きながらでも取れますか?

介護の資格は、働きながらでも取得を目指せます。資格取得支援制度のある職場は、仕事と勉強を両立させやすい環境の可能性が高いでしょう。支援内容は、資格取得にかかる費用の一部を負担してもらえたり、シフトの融通が効きやすかったりなどです。特に、無資格・未経験から介護業界に挑戦する方には、資格取得支援のある職場をおすすめします。働きながら資格を取得する方法は、「介護職員初任者研修は働きながら取れる!取得する方法とメリットを解説」で詳しくご紹介しているので、チェックしてみてください。

医療介護福祉士の資格の取り方は?

医療介護福祉士の資格を取得するための認定講座は、現在は開講していません。「介護福祉士としてスキルアップするために、医療介護福祉士の資格を取得したい」と考えていた方は、ほかの資格の取得を検討しましょう。介護福祉士のキャリアアップに役立つ資格としては、「認定介護福祉士」や「ケアマネジャー(介護支援専門員)」などが挙げられます。詳しくは、「介護福祉士におすすめの2つの資格」でご紹介しているので、ぜひご一読ください。

まとめ

介護資格には、介護に関する初歩的な知識・技術を身につける「介護職員初任者研修」をはじめ、高度なスキルを証明する「介護福祉士」や「ケアマネジャー」など、さまざまな種類があります。

介護の仕事は無資格から始められますが、資格を取得すると、仕事の幅が広がったり給与アップにつながったりするなど、さまざまなメリットがあるでしょう。「介護業界で長く働きたい」「キャリアアップして安定的な収入を得たい」と考えている方にとって、資格取得は有効な手段といえます。

これから介護業界にチャレンジしたい方や、キャリアアップしたい介護職の方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)では、資格取得支援制度のある求人をご紹介できるだけではなく、転職に関するアドバイスをすることも可能です。プロのキャリアアドバイザーがマンツーマンでサポートさせていただきます。サービスは完全無料なので、ぜひ気軽にお問い合わせください。

今の職場に満足していますか?

先に資格を取りたい方へ

無料相談はこちら 介護職員初任者研修の講座はこちら

介護職員初任者研修の講座はこちら