この記事のまとめ

- 2023年度におけるケアマネジャー試験の合格率は、21.0%

- ケアマネ試験の合格基準は、2つの分野で各70%以上の正答率であること

- 合格率が低い理由の1つとして「勉強時間の確保が難しい」ことが挙げられる

ケアマネの合格率は、第26回(2023年度)の場合21.0%で、ほかの福祉系の資格と比べて低い傾向にあります。これからケアマネを受験する方のなかには「合格率が低いから受かる気がしない」と不安に思う方もいるでしょう。この記事では、ケアマネ試験の合格率が低い理由と対策方法を解説します。ケアマネの資格を取得する流れも紹介するので、キャリアアップを考えている方はぜひご一読ください。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とはどんな仕事?業務内容や役割を解説!ケアマネジャー試験の合格率

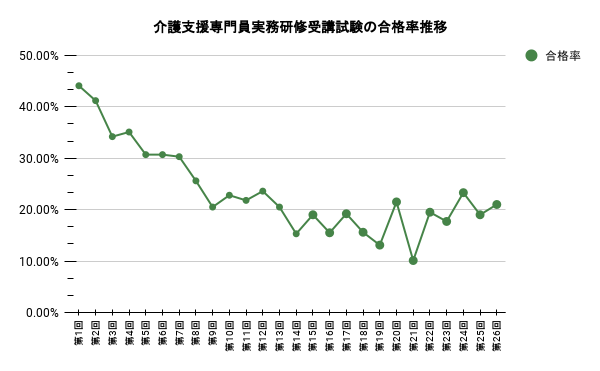

ケアマネ試験の合格率は、10〜20%が水準だといえるでしょう。第22回〜第26回の5年間の平均合格率は20.1%と、水準の範囲内となっています。ここでは、直近のケアマネ試験の受験者数と合格率や、過去26回分の合格率推移を解説するので、興味のある方はご覧ください。

2023年度ケアマネ試験の受験者数と合格率

第26回(2023年度)ケアマネ試験の合格率は、21.0%でした。なお、受験者数は56,494人で、合格者数は11,844人です。直近10年間は合格率20%を下回ること方が多かったため、2023年度の難易度は比較的易しかったといえるでしょう。

過去26回分ケアマネ試験の合格率推移

以下のグラフは、ケアマネ試験の合格率の推移です。第26回(2023年度)が21.0%であるのに対し、第25回(2022年度)の合格率19.0%と、比較すると2.0ポイント上昇しています。

第1回から現在までを比べてみると、年度ごとにケアマネ試験の合格率には差があるものの、10~45%の範囲に収まることが分かります。全体を通してみると、第21回(2018年度)まで合格率は下がる傾向にありましたが、第22回(2019年度)以降は上昇傾向にあり、第26回(2023年度)の合格率は21.0%と平均的な値になりました。

受験資格の改正で第21回に合格率が激減

ケアマネ試験の合格率推移のグラフを見ると、第21回だけ合格率が低くなっていることが分かります。2017年までは、介護の実務経験があればケアマネ試験を受けられました。しかし、ケアマネの専門性不足が問題となり、受験資格が厳格化したのが第21回に合格率が激減した理由です。

現在は、国家資格に基づく経験や相談援助経験がなければケアマネ試験を受験できません。その結果、受験者数が大幅に減少し、ケアマネの専門性がこれまで以上に重視されたため、合格率が大幅に下がったといえるでしょう。

直近5年間は20%前後の合格率で推移

第21回は合格率が大幅に下がりましたが、第22回~第26回の5年間は合格率の水準が20%前後で推移しているようです。

近年はケアマネの人材不足や高齢化が社会問題となっており、日本総合研究所の「令和5年度 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業 介護支援専門員の養成に関する調査研究事業 報告書(p.156)」によると、2040年までにケアマネを約5万人増やす必要があるといわれています。

したがって、今後も、ケアマネの専門性と人員確保のバランスを見て試験の難易度を設定すると考えられるでしょう。

出典

日本総合研究所「厚生労働省 老人保健健康増進等事業 令和5年度」(2024年11月20日)

都道府県別のケアマネ試験合格率

ここでは、第26回(令和5年度)の試験結果を都道府県別にまとめました。厚生労働省の「第26回介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数」「第26回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」の受験者数と合格者数をもとに、合格率を算出しています(なお、小数点以下は四捨五入)。

北海道・東北エリア

| 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 北海道 | 2,970人 | 538人 | 18.1% |

| 青森県 | 888人 | 128人 | 14.4% |

| 岩手県 | 635人 | 108人 | 17.0% |

| 宮城県 | 1,187人 | 210人 | 17.7% |

| 秋田県 | 568人 | 80人 | 14.1% |

| 山形県 | 664人 | 92人 | 13.9% |

| 福島県 | 913人 | 162人 | 17.7% |

関東エリア

| 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 東京都 | 4,772人 | 1,162人 | 24.4% |

| 神奈川県 | 3,353人 | 798人 | 23.8% |

| 千葉県 | 2,139人 | 476人 | 22.3% |

| 埼玉県 | 2,496人 | 613人 | 24.6% |

| 群馬県 | 957人 | 232人 | 24.2% |

| 栃木県 | 716人 | 161人 | 22.5% |

| 茨城県 | 1,116人 | 216人 | 19.4% |

中部エリア

| 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 山梨県 | 330人 | 74人 | 22.4% |

| 静岡県 | 1,477人 | 298人 | 20.2% |

| 愛知県 | 2,468人 | 627人 | 25.4% |

| 長野県 | 1,105人 | 255人 | 23.1% |

| 岐阜県 | 830人 | 180人 | 21.7% |

| 新潟県 | 1,001人 | 208人 | 20.8% |

| 富山県 | 569人 | 125人 | 22.0% |

| 石川県 | 498人 | 109人 | 21.9% |

| 福井県 | 463人 | 103人 | 22.2% |

関西エリア

| 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 大阪府 | 3,850人 | 817人 | 21.2% |

| 京都府 | 1,413人 | 313人 | 22.2% |

| 兵庫県 | 2,595人 | 555人 | 21.4% |

| 滋賀県 | 830人 | 144人 | 17.3% |

| 三重県 | 796人 | 147人 | 18.5% |

| 奈良県 | 662人 | 147人 | 22.2% |

| 和歌山県 | 500人 | 93人 | 18.6% |

中国・四国エリア

| 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 岡山県 | 1,165人 | 239人 | 20.5% |

| 広島県 | 1,363人 | 287人 | 21.1% |

| 山口県 | 671人 | 142人 | 21.2% |

| 鳥取県 | 426人 | 76人 | 17.8% |

| 島根県 | 504人 | 75人 | 14.9% |

| 高知県 | 512人 | 82人 | 16.0% |

| 愛媛県 | 764人 | 138人 | 18.1% |

| 香川県 | 406人 | 103人 | 25.4% |

| 徳島県 | 479人 | 85人 | 17.7% |

九州・沖縄エリア

| 都道府県 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 福岡県 | 2,205人 | 482人 | 21.9% |

| 佐賀県 | 431人 | 59人 | 13.7% |

| 長崎県 | 805人 | 152人 | 18.9% |

| 大分県 | 622人 | 142人 | 22.8% |

| 熊本県 | 994人 | 178人 | 17.9% |

| 宮崎県 | 756人 | 138人 | 18.3% |

| 鹿児島県 | 1,115人 | 181人 | 16.2% |

| 沖縄県 | 738人 | 114人 | 15.4% |

出典

厚生労働省「第26回介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数」(2024年11月20日)

厚生労働省「第26回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」(2024年11月20日)

今の職場に満足していますか?

▼関連記事

ケアマネ試験1回で合格する人はいる?おすすめの対策や勉強のコツを紹介

ケアマネジャー試験の難易度

ここでは、ケアマネ試験の合格点とほかの資格との合格率比較を解説します。

ケアマネ試験の合格点

ケアマネ試験の合格基準は、「介護支援分野」と「保険医療福祉サービス分野」それぞれの70%以上の正答率であることです。東京都福祉局の「令和5年度(第26回)東京都介護支援専門員実務研修受講試験に係る正答番号及び合格基準の公表について」によると、第26回においても70%以上と記載されています。

また、介護支援分野は25点満点、保健医療福祉サービス分野は35点満点です。したがって、それぞれ介護支援分野17点、保健医療福祉サービス分野24点が合格点の目安となります。特定の分野で点数を稼げば良いわけではなく、幅広く正確な知識がないと解答できないため、難しいと感じる方もいるかもしれません。

なお、試験の難易度によって合格基準が補正される場合があるので、年度によって合格点は前後します。70%以上の正答率というのはあくまで目安としてお考えください。

出典

東京都福祉局「令和5年度(第26回)東京都介護支援専門員実務研修受講試験に係る正答番号及び合格基準の公表について」(2024年11月20日)

ほかの資格との合格率比較

ここでは、前述したケアマネ試験と介護・医療・福祉系の国家資格の合格率を比較し、以下の表にまとめました。

| 資格名 | 合格率 |

| 介護支援専門員(ケアマネジャー) | 21.0% |

| 介護福祉士 | 82.8% |

| 社会福祉士 | 58.1% |

| 精神保健福祉士 | 70.4% |

| 看護師 | 87.8% |

| 理学療法士 | 89.3% |

| 作業療法士 | 84.4% |

合格率70~80%程度の資格が多いなか、ケアマネの合格率は21%と低いことが分かります。このことから、介護系の資格のなかでは、ケアマネの資格は難易度が高いといえるでしょう。

出典

厚生労働省「第26回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」

厚生労働省「第36回介護福祉士国家試験合格発表」(2024年11月20日)

厚生労働省「第36回社会福祉士国家試験合格発表」(2024年11月20日)

厚生労働省「第26回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します」(2024年11月20日)

厚生労働省「第110回保健師国家試験、第107回助産師国家試験及び第113回看護師国家試験の合格発表」(2024年11月20日)

厚生労働省「第59回理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験の正答・合格発表の訂正とお詫び」(2024年11月20日)

▼関連記事

ケアマネ試験の合格点は何点?難易度や試験対策、おすすめ勉強法を解説

ケアマネジャー試験の合格率が低い理由

ほかの介護資格と比べて、ケアマネジャー試験の合格率が低い理由として、勉強時間の確保の難しさや、知識が問われる出題形式であること、回答時間が短い点などが挙げられます。以下の内容を参考に、合格率が低い背景を理解しましょう。

勉強時間の確保が難しいから

ケアマネ試験の受験には実務経験が必要であるため、働きながら独学で勉強する人が多い傾向にあります。仕事で疲れて帰宅したあとに、勉強時間を意識的に作ることは簡単ではありません。職場によっては残業や休日出勤があり、勉強時間を十分に確保できない場合もあります。このような背景から十分な勉強時間を確保できず、合格水準に届かない方も少なくないでしょう。

知識が問われる出題形式だから

ケアマネ試験は「五肢複択」形式で出題され、この出題形式が難易度を上げる要因になっているようです。五肢複択とは、1問に対して5つの選択肢から複数の解答を選ぶ出題形式のことを指します。選択肢にいくつ正解があるか分からないため、すべての選択肢の正誤を正しく判断する必要があるのが特徴です。こうした出題形式が、合格率を下げる要因になっていると考えられます。

難易度に対して解答時間が短いから

ケアマネ試験では、60問を120分という短い時間内に解答する必要があります。これは、1問あたりにかけられる時間は2分程度ということになります。介護福祉士より試験問題の難易度が高いにもかかわらず、1問に使える時間は変わらないので、難しさを感じる受験者は多いでしょう。

最新の介護保険制度の理解が必要だから

ケアマネ試験では、最新介護保険制度に関する問題も出題されます。法改正するたびに新しい知識をインプットする必要があり、過去問にない問題も出題される可能性があるため、対策の難易度が上がると考えられます。

詳しくは、「ケアマネ試験の合格率はなぜ低い?対策のポイント落ちたときの対処法を解説」で解説しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください。

ケアマネ試験の合格率を高める勉強法

ケアマネ試験を通過するには、試験の特徴を把握し効率的に学習を進めることが重要です。下記では、効果的な試験対策についてご紹介します。

スケジュールを立てて計画的に学習を進める

ケアマネ試験では、仕事をしながら勉強時間を確保しなくてはならないことがあります。ケアマネ取得に必要な勉強時間は、100~200時間程度です。合格に必要な学習時間の水準から逆算して、いつまでにどこまで勉強するのかのスケジュールを立てておくと、学習を進めやすくなります。

仕事終わりにこまめに勉強する時間を確保する、休日にまとまった時間を取るなど、自分に合った学習スタイルを見つけて、継続した学習を心掛けましょう。

基本的な用語の理解から始める

試験問題には、介護や医療に関する専門用語が多く使われているので、問題の意味を素早く理解するために、基本的な用語の理解から始めることが大切です。法律や制度に関する専門用語は難しいものもあるため、分からない言葉があった場合は、意味や内容をよく調べておきましょう。

過去問を使って勉強する

ケアマネ試験に合格するには、過去問を使って勉強するのが有効です。過去問を解くことで、自分の出題傾向や苦手分野を把握し、効率的に勉強をするのに役立ちます。時間配分や出題形式に慣れるためにも、本番を意識して時間を図りながら解くのがおすすめです。ケアマネ試験では、重要な項目は繰り返し出題される傾向もあるため、早めの段階で過去問を一度解いて傾向を掴んでおきましょう。

2つの分野をまんべんなく勉強する

ケアマネ試験は、「介護支援分野」と「保健医療福祉サービス分野」の各分野で70%以上が合格基準の目安となるため、両方の分野からまんべんなく得点を取る必要があります。バランスよく勉強を進め、得点の偏りがない状態を目指しましょう。

時事問題や法改正の内容を把握する

ケアマネ試験では、最新の介護保険法の改正内容や、時事問題が出題される場合があるため、これらについて理解しておく必要があります。新聞やニュースを日ごろからチェックしておく習慣をつけておきましょう。対策しておくと貴重な得点源になる可能性があるので、勉強して損はありません。

ケアマネ試験の対策講座を受講する

自分一人で勉強するのは難しいという方は、ケアマネ試験の対策講座を受講するのも一つの手です。対策講座は自宅でできる通信講座と、通学講座があります。通信講座では、試験までのスケジュールが組まれているため、自分で計画を立てるのに不安がある方は活用してみると良いでしょう。

通学講座では、分からないことを講師に聞けるのが最大のメリットです。夜間講座もあるので、興味のある方は自分が通えそうな講座があるかチェックしてみてはいかがでしょうか。

▼関連記事

ケアマネ試験の勉強法とは?独学で合格はできる?難易度や学習時間も解説

今の職場に満足していますか?

ケアマネ試験当日のポイント

ケアマネ試験では、事前勉強はもちろん、当日どのように行動するかも合否に関わってきます。ここでは、ケアマネ試験に合格するために当日気をつけたいポイントを解説します。

余裕をもって試験会場に向かう

会場の場所が分からなかったり、渋滞や電車の遅延などトラブルに巻き込まれたりした場合に備えて、早めに試験会場に向かうようにしましょう。早めに行動することで、気持ちにゆとりをもって試験を受けやすくなります。

解ける問題を確実に正解する

ケアマネ試験では、解ける問題を確実に得点することを意識しましょう。1問にかけられる時間が短いため、1つの問題に時間をかけ過ぎると全問解答できずに終わってしまうこともあります。「解答に迷った問題は後回しにする」「正解でないと思うものは選択肢から外す」など、正解できるものから解答していきましょう。

ケアマネジャー資格試験の概要

ここでは、ケアマネジャー資格試験の受験資格と概要を紹介します。

受験資格

ケアマネジャー資格試験を受験するには、以下の条件のいずれかを満たす必要があります。

- 国家資格に基づく実務経験5年以上かつ従事した日数が900日以上

- 相談援助業務5年以上かつ従事した日数が900日以上

なお、見込みでも受験可能です。詳しくは、「ケアマネジャーになるには最短で何年?介護支援専門員の受験資格を解説」で解説しているので、こちらもあわせてご覧ください。

試験概要

ケアマネ試験を受験するなら、申し込みの流れや試験日などを事前に把握しておくことが大切です。以下にそれぞれ説明をまとめました。

受験申し込みの流れ

毎年5~7月ごろから申し込みがスタートします。ケアマネ試験は各都道府県が管轄しているので、詳細は都道府県のケアマネ試験情報をチェックしましょう。手続きの際は、受験申込書のほか、実務経験証明書(または実務経験見込証明書)、国家資格の免許証または登録証の写しが必要です。

実際に手続きをする際は、「ケアマネジャーの試験手続きとは?受験の申し込み方法や提出書類を解説!」の記事も参考にしてください。

試験日・合格発表日

試験日は毎年10月中旬の日曜日です。合格発表は11月に行われます。なお、2024年度のケアマネ試験は、10月13日(日)に開催され、11月25日に合格発表がありました。

受験料

受験料は都道府県によって異なります。2024年度のケアマネ試験の受験料は、東京都の場合で12,548円、大阪府の場合で13,400円でした(払込手数料を含む)。公益財団法人社会福祉振興・試験センターの「介護支援専門員」にて、各都道府県ごとの受験料を確認できるので、事前にチェックしておきましょう。

出典

公益財団法人社会福祉振興・試験センター「介護支援専門員」

ケアマネジャー資格試験についてよくある質問

ここでは、ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)についてよくある質問に回答します。

ケアマネ試験に1回で合格する人の特徴は?

各分野の合格ラインをクリアできるよう、取捨選択をして解答ができている人が、ケアマネ試験に1回で合格しやすいと考えられます。ケアマネ試験は1問にかけられる時間が短く、長考しているとすべての問題を解けずに試験時間が終了してしまう恐れがあります。少し考えても分からない問題は一旦飛ばすなど、工夫しながら確実に解ける問題を解けるような人が、試験に合格しやすいといえるでしょう。

▼関連記事

ケアマネ試験1回で合格する人はいる?おすすめの対策や勉強のコツを紹介

ケアマネ試験は何回目で合格できますか?

レバウェル介護(旧 きらケア)が、2023年10月11日~2023年11月12日にケアマネジャーの資格を保有する方42名に対して実施した独自調査によると、1回目で合格できた人の割合は54.8%、2回目が14.3%、3回目が26.2%、4回以上が4.8%でした。

まとめ

第26回(2023年度)ケアマネ試験の合格率は、21.0%で、前年度と比較すると2%上がっています。第1回から合格率を通してみると、年度によって10~45%の範囲です。合格率に幅があるのは、第21回のタイミングの改正による受験資格が厳格化したり、ケアマネの人材不足解消のために難易度が下がったりするなどの要因が考えられます。

精神保健福祉士や看護師、理学療法士といったほかの介護・医療・福祉系の国家資格の合格率は70~80%程度であることから、ケアマネ試験の合格率は低いことが分かります。その理由としては、「勉強時間の確保が難しい」「出題形式に五肢複択形式が採用されている」「難易度に対して解答時間が短い」などが挙げられるでしょう。

難易度の高いケアマネ試験に合格するには、スケジュールを立てて計画的に学習を進めることが大切です。基本的な用語の理解から始め、過去問を解きつつ時事問題や法改正の内容も把握しておきましょう。

また、ケアマネ資格に合格するには、100~200時間の勉強時間が必要といわれています。「働きながらでは十分な勉強時間を確保できない!」という人は、職場を変えればゆとりをもって学習を進めることができるかもしれません。

働き方やキャリアアップに悩んでいる方は、介護・福祉業界に特化した就職・転職エージェント「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)では、福祉業界に精通した専属のキャリアアドバイザーが1対1でお悩み相談に乗り、条件に合う求人を紹介します。無料で利用できるので、お気軽にお問い合わせください。

今の職場に満足していますか?

ケアマネジャーの求人一覧はこちら

ケアマネジャーの求人一覧はこちら