この記事のまとめ

- 無資格から介護職になる場合、1年以内に認知症介護基礎研修の取得が必要

- 介護資格を取得する順番は、初任者研修や実務者研修から取るのがおすすめ

- 介護の仕事に役立つ資格は、介護予防指導士や福祉用具専門相談員などがある

「介護の資格はどのような順番で取得すれば良い?」とお悩みの方もいるでしょう。介護の資格は、介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士など、さまざまあります。無資格から介護職として働く場合、まずは「認知症介護基礎研修」が欠かせません。本記事では、介護の資格について、どのような順番で取るべきか、取得するメリットは何かなどを解説しています。順番や受講(受験)要件を知り、効率的に資格取得を目指しましょう。

介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します →レバウェル介護の資格スクールはこちら介護の仕事をするうえで資格は必要?

介護に関する資格を持っていなくても、有料老人ホームやデイサービスなどの介護施設で介護職員として働くことは可能です。ただし、携われる業務が限られる場合や、入社後に取得が必要な資格もあります。

資格なしでも働けるが訪問介護はできない

資格なしでも介護職として働けますが、無資格の場合は携われる業務が限られます。訪問介護の場合、初任者研修の資格がなければ働くことができません。

入職後1年以内に認知症介護基礎研修の取得が必要

無資格で介護の仕事を始められますが、入職から1年以内に認知症介護基礎研修を取得しないと、介護職として働けなくなります。認知症介護基礎研修とは、認知症介護の基本となる技術・知識の習得を目的とした入門的な研修のことです。

厚生労働省の「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」によると、2021年度の介護報酬改定に伴い、医療・福祉関係の資格を持たないすべての介護職員に対して、認知症介護基礎研修の受講が義務付けられています。

無資格の方は、入職から1年間、取得の猶予期間があるので、その期間に取得しなければなりません。認知症介護基礎研修はe-ラーニングで受講することができ、受講時間150分ほどで修了します。1日で取得できる資格なので、介護の仕事を始めたら早めに取得しておきましょう。

出典

厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」 (2024年12月13日)

▼関連記事

認知症介護基礎研修と初任者研修の違いを解説!どちらから取得したらいい?

働きながら資格を取る方法教えます

介護の資格取得の順番と方法は?

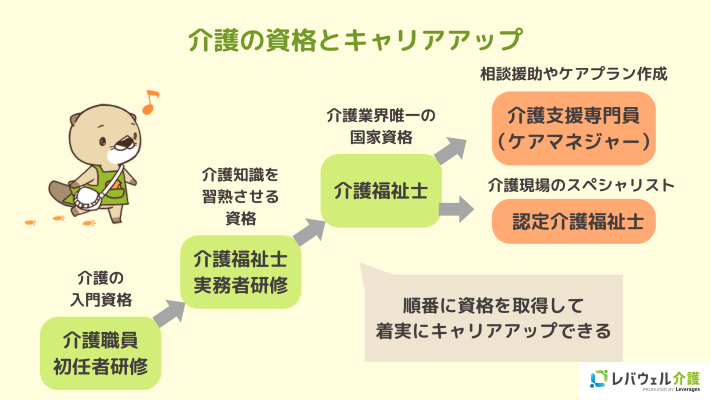

介護の資格には、一定の実務経験やほかの研修課程を修了していることが要件になっている場合があります。そのため、介護の資格を取得する際は、以下の順番で取得していくのがおすすめです。

1.介護職員初任者研修

介護職員初任者研修は、介護に関する最低限の知識や技術を身につけ、基本的な介護業務を行えることを目的とした資格です。およそ130時間の介護職員初任者研修課程を修了したうえで修了試験に合格すれば取得できます。

介護職員初任者研修は、資格を取るための年齢や学歴、実務経験などの制限がなく、未経験・無資格の方にも取りやすい資格です。そのため、介護に関する資格取得を目指す方は、まずはこの資格から取得すると良いでしょう。

出典

厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について」(2024年12月13日)

首都圏限定!資格取得が無料!

転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!

レバウェル介護の資格スクール2.介護福祉士実務者研修

介護福祉士実務者研修とは、安定的に質の高い介護サービスを提供するため、基本的な介護提供能力を身につけることを目的とした資格です。介護福祉士実務者研修課程を修了すると、訪問介護におけるサービス提供責任者になることができます。

無資格から取得を目指す場合は、受講時間が450時間以上になりますが、介護職員初任者研修を取得している場合は、受講時間が320時間程度と短縮されます。そのため、介護職員初任者研修を取得してから介護福祉士実務者研修を取得するのが一般的な流れです。

なお、介護福祉士資格を取得するには、3つのルートが存在します。そのうち「実務経験ルート」で国家試験を受験するには、介護福祉士実務者研修課程を修了することや、介護施設等で3年以上実務に携わっていることなどが要件となっています。介護職として働きながら将来的に介護福祉士の資格を取得したいと考えている方は、必ずこの資格を押さえておきましょう。

3.介護福祉士

介護福祉士は、介護に関する専門的知識と技術を持つことを証明する国家資格です。介護福祉士になると、通常の介護業務だけでなく、介護現場で働く介護職員に対して指導やアドバイスを行う役割を担うことができます。

介護福祉士の資格を取得するには、介護福祉士国家試験に合格しなくてはなりません。なお、以前は介護福祉士養成施設を卒業と同時に介護福祉士の資格を得られる仕組みでしたが、法改正により2017年4月1日からは養成施設を卒業後に介護福祉士試験への合格が必要となりました。ただし2027年までは、合格していない方も卒業の翌年度から5年間は介護福祉士資格の保有者とする経過措置があります。

先述のとおり、「実務経験ルート」で介護福祉士の試験を受験するには、介護福祉士実務者研修課程を修了していること、3年以上の実務経験が求められます。そのため、介護福祉士の資格を取得するまでの具体的なプランを考えておくと、スムーズに資格を取得できるでしょう。

出典

社会福祉振興・試験センター「介護福祉士国家試験」(2024年12月13日)

4.認定介護福祉士

認定介護福祉士とは、一般社団法人 認定介護福祉士認証・認定機構が運営する民間資格で、認定介護福祉士養成研修を受講することで取得することが可能です。

認定介護福祉士は、2015年からスタートしたまだまだ新しい資格ですが、「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」「介護福祉士」に続く、介護人材における新しいキャリアパスとして注目されています。チームリーダーとしてメンバーをまとめたり、ほかの職種との連携を強化したりするなど、介護のエキスパートとしての役割を担える人材として活躍することを期待されています。

5.ケアマネジャー

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、要介護者や要支援者の相談を受けた方に対して、訪問介護やデイサービスなどのサービスを受けるためのケアプランを作成する職種です。ケアプランの作成のほか、自治体やサービス事業者、介護施設などとの連絡・調整役を担います。

ケアマネジャーの資格は、都道府県ごとに開催されている介護支援専門員実務研修受講試験に合格したうえで、介護支援専門員実務研修課程を修了することが必須です。試験を受けるには、医師や看護師、社会福祉士、介護福祉士などの国家資格における実務経験が5年以上あることも求められます。そのため、介護職のキャリアパスとしては、介護福祉士として5年以上の経験を積んだうえでケアマネジャーを目指す順番が自然な流れです。

出典

厚生労働省「介護職員・介護支援専門員」(2024年12月13日)

▼関連記事

介護職員のキャリアパスとは?モデルケースや制度導入のメリットを解説!

介護職員に役に立つそのほかの資格一覧

介護の仕事をするにあたって、前述した5つの資格以外にも取得しておくと役立つ資格がいくつかあります。

ここでは、「介護予防指導士」「福祉用具専門相談員」「喀痰吸引等研修」「認知症介護基礎研修」の4つについて解説するので、興味のある方はご覧ください。

1.介護予防指導士

介護予防指導士は、専門的な知識と技能を持ち、介護予防のための指導を行う資格です。日本介護予防協会が、介護予防を推進するための人材を育成する目的で実施しています。

介護予防指導士は、協会が実施する3日間の講習を受講することで取得可能です。講習科目は筋力訓練指導やストレッチング、転倒予防、栄養ケア、口腔ケアなど10科目あります。資格取得のための試験はありませんが、受講できるのは介護や看護、リハビリ、運動指導など高齢者の介護に関わる資格を持つ人です。

出典

特定非営利活動法人日本介護予防協会「介護予防指導士講習」(2024年12月13日)

福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員は、高齢者の自立のために必要な福祉用具の選定、使用についてサポートするための専門資格です。介護保険の指定を受けている福祉用具貸与・販売事業者には、福祉用具専門相談員を2名以上配置することが義務付けられています。

福祉用具専門相談員の仕事内容は、利用者さんそれぞれの心身の状態や使用環境などを考慮して福祉用具を選び、福祉用具の利用サービス計画の作成、福祉用具の調整や取り扱いの説明、点検のための貸与後の定期的な訪問などを行うことです。

福祉用具専門相談員の資格を取得するための条件はありませんが、都道府県知事から指定された研修事業者による「福祉用具専門相談員指定講習」を受講する必要があります。50時間の講習を受けたあとは、筆記による修了評価が実施されるようです。

出典

一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会トップページ(2024年12月13日)

喀痰吸引等研修

喀痰吸引等研修とは、口腔内や鼻腔内、気管カニューレ内部の痰(たん)の吸引と、胃ろうや腸ろうなど経管栄養を行える介護職員を養成するための研修です。基本研修と実地研修があり、基本研修には50時間の講習と演習があります。科目や時間数、実地回数は対象者や対象となる行為によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

出典

厚生労働省「喀痰吸引等研修」(2024年12月13日)

認知症介護基礎研修

冒頭でお伝えしたとおり、2021年度の介護報酬改定により、介護に携わる人材で医療や福祉の資格を持たない無資格者に対し、認知症介護基礎研修を受講することが義務付けられました(※3年の経過措置期間あり)。そのため、無資格で介護職員として働く場合は、認知症介護基礎研修を受講する必要があります。

認知症介護基礎研修は、新人の介護職員や無資格の介護職員を対象にしており、認知症介護に対する最低限のスキルを身につけることが可能です。研修は都道府県ごとに行われ、認知症介護基礎研修のあとは、認知症実践者研修や認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者養成研修などがあるため、体系的に受講できます。

出典

厚生労働省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について」(2024年12月13日)

▼関連記事

【福祉系のおすすめ資格一覧】20種類を紹介!取得方法や難易度も解説

介護の資格にはどんな種類がある?あなたが取得するべき資格とは

介護の資格を取得するメリットは?

無資格から介護の資格を取得するメリットは、「業務の幅が広がる」「資格手当がつき収入アップにつながる」「転職する際に有利になる」などです。以下で詳しく見ていきましょう。

業務の幅が広がる

資格を取得し介護スキルを高めていくことで、業務の幅が広がります。先述のとおり、無資格でも介護の仕事に従事することは可能ですが、何でもできるわけではありません。介護を行ううえで必要な知識や技術が不十分のため、身体介護を行う際は基本的に有資格者のサポートという位置づけです。自分でできる業務を増やしたい方は、資格を取得するのが近道といえます。

資格手当がつき収入アップにつながる

介護に関する資格を持っていると、資格手当がつくため収入アップにつながる可能性があります。厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、保有資格別の平均賃金は以下のとおりです。なお、こちらは介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所の集計結果です。

- 無資格…27万530円

- 介護職員初任者研修…30万2,910円

- 介護福祉士実務者研修…30万2,500円

- 介護福祉士…33万1,690円

データから、有資格者のほうが賃金が高い傾向にあることが分かります。そのため、収入アップを考えている方は、無資格のまま介護の仕事を続けるよりも、資格を取ったほうが良いといえるでしょう。

出典

厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2024年12月13日)

転職する際に有利になる

介護職員として転職する場合、介護に関する資格を持っているほうが有利になります。介護業界は高齢化の影響で人材が不足しているため、即戦力となる有資格者のほうが採用されやすいからです。無資格の未経験から育てたいと考える施設もありますが、資格があったほうがより転職を有利に進められるでしょう。

介護の資格を順番に取得してキャリアアップを目指そう

高齢化が進む日本では、介護サービスの需要はさらに高まっています。介護の仕事は長期的に従事できる傾向があるものの、無資格のままでは携われる業務が限られてしまい、キャリアアップにつながらないことも。仕事の幅を増やしキャリアアップするためには、資格取得によるスキルアップが必要不可欠でしょう。

また、無資格からチャレンジする場合、「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」「介護福祉士」という順番で資格を取得していくのが一般的。いきなり介護福祉士を目指せるわけではないので、順を追って資格を取得していくのがおすすめです。

働きながら資格を取得するには、資格取得支援制度があることはもちろん、教育制度が充実した職場を探すのがポイント。介護業界に特化した転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)なら、入職後に資格を取得しやすい職場をご紹介いたします。サービスは無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。

首都圏限定!資格取得が無料!

転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!

レバウェル介護の資格スクール介護職の資格についてよくある質問

介護職の資格についてよくある質問に回答します。「どの資格を取得すれば良いの?」と、お悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

介護の資格には何があるんですか?

介護の資格には、「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」「介護福祉士」「ケアマネジャー(介護支援専門員)」などがあります。介護業界は、キャリアパスが明確になっているので、知識や技術を段階的に身につけながら、資格を取得することが可能です。

「介護資格は独学で取れる?取得の方法やメリット、デメリットをご紹介」で独学で取れる資格を解説しているので、ぜひご一読ください。

介護現場で役立つ資格はどれですか?

無資格の方には、介護職員初任者研修の取得がおすすめです。資格を取得すれば、1人で身体介護を行えるようになるため、業務範囲が広がるでしょう。

そのほかの仕事に役立つ資格については、この記事の「介護の仕事に役に立つそのほかの資格は?」で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

働きながら資格を取る方法教えます

先に資格を取りたい方へ

無料相談はこちら 資格取得支援の求人一覧はこちら

資格取得支援の求人一覧はこちら