この記事のまとめ

- 介護福祉士は、社会福祉士養成課程の実習が一部免除されることがある

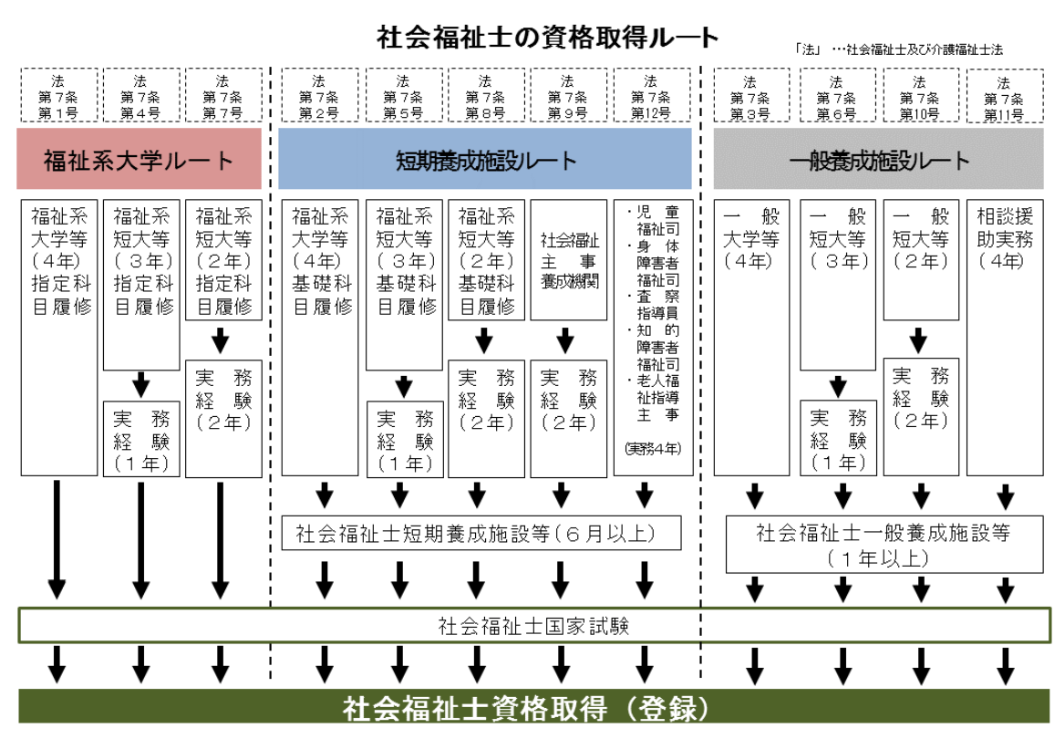

- 社会福祉士になるには、12通りある受験要件のいずれかを満たす必要がある

- 社会福祉士の資格取得に使える補助金には、教育訓練給付制度などがある

社会福祉士を目指す方のなかには、「介護福祉士は社会福祉士養成課程の実習が免除されるの?」と気になっている方もいるかもしれません。介護福祉士の資格を保有している場合、社会福祉士養成課程の実習時間が免除されることがあります。この記事では、社会福祉士養成課程の実習免除について解説。介護福祉士から社会福祉士になるルートも紹介します。社会福祉士の資格取得を目指している方は、参考にしてみてください。

介護福祉士は社会福祉士養成課程の実習が免除される?

社会福祉士養成課程では、240時間以上のソーシャルワーク実習の履修が必要ですが、介護福祉士の資格を保有している場合、実習時間が免除されることがあるようです。

厚生労働省の「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(p.5)」には、実習時間の免除について、以下のように記載されています。

福祉の専門職である介護福祉士、精神保健福祉士の資格を有する者(履修中の者を含む)が、社会福祉士の養成課程において実習を行 う場合、社会福祉士の資格を取得することを希望する者の負担の軽減を図るため、60時間を上限に実習を免除する。

引用:厚生労働省「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(p.5)」

上記にあるとおり、介護福祉士や社会福祉士の資格がある場合、240時間以上の実習時間のうち、60時間を上限に免除が受けられます。ただし、養成機関によっては、介護福祉士養成課程における介護実習を履修していることが、実習時間免除の条件となっている場合もあるようです。実務経験ルートで介護福祉士の資格を取得した場合は、実習時間の免除を受けられないことがあります。

実習時間が免除されるか知りたい方は、自分が通う予定の養成機関へ問い合わせてみましょう。

出典

厚生労働省「令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて」(2025年1月20日)

実務経験がある場合も実習が免除されることがある

社会福祉士養成機関に入学する前に、相談援助業務の実務経験が1年以上ある場合、ソーシャルワーク実習が免除になることがあります。

相談援助業務の実務経験とは、厚生労働省が指定する施設・事業所において、相談援助の業務に従事した経験のことです。具体的には、介護老人保健施設の支援相談員や特別養護老人ホームの生活相談員などが該当します。介護職員や訪問介護員などとしての経験は、相談援助業務には含まれません。

相談援助業務の実務経験に含まれる業務範囲については、社会福祉振興・試験センターの「[社会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)」や養成施設の公式Webサイトなどで確認できます。

出典

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「[社会会福祉士国家試験]受験資格:相談援助業務(実務経験)」(2025年1月20日)

実習の免除を受けるには申請が必要

社会福祉士養成課程の実習の免除を受けるには、養成機関への申請が必要です。申請の方法や時期は、養成施設によって異なります。介護実習の履修証明書や実務経験証明書などの書類の提出を求められることがあるため、実習の免除を受けたい場合は、早めに申請方法を確認しておくと安心です。

働きながら資格を取る方法教えます

介護福祉士から社会福祉士になるには

社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験への合格が必要です。社会福祉士国家試験は、受験要件が定められており、12通りある要件のいずれかを満たさなければ受験できません。介護福祉士の資格を保有しているだけでは受験できないため、自分の経歴に合ったルートで受験要件を満たしましょう。

引用:厚生労働省「社会福祉士の資格取得方法」

ここでは、社会福祉士になるためのルートを「福祉系の4年制大学を卒業した場合」「福祉系の短大を卒業した場合」「一般大学・短大を卒業した場合」「最終学歴が高校卒業や中学卒業高卒の場合」の4つに分けて解説します。社会福祉士を目指している方は、参考にしてみてください。

福祉系の4年制大学を卒業した場合

4年制の福祉系大学を卒業した場合、履修した科目によってルートが異なります。

- 指定科目を履修した場合→受験要件を満たしている

- 基礎科目を履修した場合→社会福祉士短期養成施設の修了が必要

4年制の福祉大学を、指定科目を履修して卒業した場合は、すでに社会福祉士国家試験の受験要件を満たしています。基礎科目を履修して卒業した方は、短期養成施設で6ヶ月以上学ぶことが必要です。

福祉系の短大を卒業した場合

福祉系の短大を卒業した場合、履修科目と修業年数によってルートが異なります。下記でチェックしてみましょう。

- 福祉系短大等(3年制)で指定科目を履修した場合→相談援助の実務経験を1年以上積む

- 福祉系短大等(3年制)で基礎科目を履修した場合→相談援助の実務経験を1年以上積み、短期養成施設を修了する

- 福祉系短大等(2年制)で指定科目を履修した場合→相談援助の実務経験を2年以上積む

- 福祉系短大等(2年制)で基礎科目を履修した場合→相談援助の実務経験を2年以上積み、短期養成施設を修了する

先述したように、相談援助の実務経験とは、厚生労働省が定める施設における相談援助業務のことです。介護業務は相談援助の実務経験に含まれないので、注意しましょう。

一般大学・短大を卒業した場合

福祉系ではない大学や短大を卒業している場合は、一般養成施設への通学が必要です。

- 一般大学(4年制)を卒業した場合→一般養成施設を修了する

- 一般短大(3年制)を卒業した場合→相談援助業務の実務経験を1年以上積み、一般養成施設を修了する

- 一般短大(2年制)を卒業した場合→相談援助の実務経験を2年以上積み、一般養成施設を修了する

一般養成施設は最短1年で、通信教育や夜間課程もあるため、働きながら社会福祉士を目指せます。ただし、実習やスクーリングなどで通学が必要になることがあるため、完全に通信のみで修了することはできません。

働きながら養成施設へ通う場合は、仕事との調整のしやすさを調べたうえで、自分に合った学校を選ぶようにしましょう。

最終学歴が高校卒業や中学卒業の場合

大学や短大を卒業していない介護福祉士の方が、社会福祉士を目指す主なルートは、「相談援助の実務経験を積む」「福祉系の大学を卒業する」の2通りあります。

「相談援助の実務経験を積むルート」は、相談援助の実務経験を4年積み、一般養成施設に1年通って受験資格を得る方法です。介護福祉士の資格があれば、自治体や職場によっては、生活相談員として働けることがあります。相談援助職として実務経験を4年以上積み、一般養成施設に1年以上通うことで、受験要件を満たすことが可能です。

生活相談員として働く要件を詳しく知りたい方は、「介護福祉士のみで生活相談員になれる?都道府県別の資格要件を解説」をご覧ください。

「福祉系の大学を卒業する」は、福祉系大学に4年以上通い、指定科目を履修するルートです。高校卒業の方の場合は、4年で取得を目指せる最短ルート。学校によっては、働きながら卒業を目指せる場合もあります。

「働きながら社会福祉士を目指したい」という方は、「社会人が社会福祉士になるには?一般養成施設の選び方も解説」も参考にしてみてください。

出典

厚生労働省「社会福祉士の資格取得方法」(2025年1月20日)

公益財団法人 社会福祉振興・試験センターホームページ「[社会福祉士国家試験]受験資格」(2025年1月20日)

▼関連記事

生活相談員とは?未経験者向けに仕事内容や資格要件、やりがいを解説!

介護福祉士と社会福祉士のダブルライセンスのメリット

介護福祉士と社会福祉士のダブルライセンスのメリットとして、「広い視野を持って支援の提案ができる」「キャリアの幅が広がる」「給与アップが期待できる」があります。

ここでは、介護福祉士と社会福祉士を両方取得するメリットを解説するので、資格取得を迷っている方は、参考にしてみてください。

広い視野を持って支援の提案ができる

介護福祉士としての実務経験や資格取得の過程で得た知識は、社会福祉士の仕事にも役立ちます。特に、介護施設や地域包括支援センターで社会福祉士として働く場合、介護現場での経験・知識があると、利用者さんの状態や生活状況を的確に理解することが可能。より相談者の方に合った支援やサービスにつなげられるでしょう。

また、介護現場で働く職員の考えが分かるため、多職種との連携がしやすいのもメリットです。

キャリアの幅が広がる

介護福祉士が社会福祉士の資格を取得した場合、キャリアの幅が広がるのもメリットです。生活相談員やケースワーカーとして働く際、社会福祉士の資格があれば、要件の一つを満たせます。

また、社会福祉士を取得すると、特養の施設長の要件を満たすことも可能です。介護福祉士・社会福祉士の知識や経験を活かして、質の高い介護を提供できる施設長になれるでしょう。

▼関連記事

特養の施設長に必要な資格は?仕事内容や管理者との違い、必須スキルも解説

給与アップが期待できる

介護福祉士と社会福祉士という国家資格を2つ持っていることで、専門性が評価され、給与アップにつながる可能性があります。また、社会福祉士は介護福祉士よりも給与が高い傾向にあるので、介護福祉士がダブルライセンスを目指すメリットは大きいでしょう。

厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.157)」によると、常勤で働く介護職員平均給与は、介護福祉士の場合は331,080円、社会福祉士の場合は350,120円です。

勤務地や業務内容、施設規模によって給与は異なりますが、介護福祉士が社会福祉士の資格を取ることで、給与アップにつながる可能性があります。

出典

厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2025年1月20日)

▼関連記事

社会福祉士資格を取得する7つのメリットとは?取得方法やルートも解説!

社会福祉士の資格取得に使える補助金

ここでは、社会福祉士の資格を取得する際に使える補助金を解説します。養成施設や講座によっては適用されない場合があるため、補助金の利用を検討している方は事前に確認するようにしましょう。

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは、働く人のスキルアップやキャリア形成を支援するため、資格取得などに必要な費用の一部を支給する制度です。雇用保険の加入期間といった要件を満たす方が利用できます。

教育訓練給付制度は、「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3種類です。専門実践教育訓練は、受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6ヶ月ごとに支給されます。要件を満たせば、訓練修了後にさらに20~30%(上限24万円)が追加で支給されるようです。

特定一般教育訓練は、受講費用の40~50%(上限20~25万円)、一般教育訓練は受講費用の20%(上限10万円)が、訓練修了後に支給されます。詳しくは、自分が住む地域のハローワークに確認してみましょう。

出典

厚生労働省「教育訓練給付制度」(2025年1月20日)

社会福祉士修学資金貸付事業

社会福祉士修学資金貸付事業とは、厚生労働省が指定する社会福祉士養成施設に在学している人や入学予定の人を対象に、就学資金などを無利子で貸し付ける制度です。就学資金として、月額5万円以内が支給されます。そのほか、入学準備金(20万円以内) と就職準備金(20万円以内)も用意されているようです。

社会福祉士を取得し、相談援助の業務に5年間従事するという条件を満たすと、返還が全額免除されます。詳しくは、各都道府県のWebサイトを確認してみてください。

出典

厚生労働省「介護福祉士・社会福祉士を目指す方々へ(修学資金貸付制度のご案内)」(2025年1月20日)

▼関連記事

介護職の資格取得支援制度とは?給付金の種類や利用するメリットを解説

介護福祉士の資格に関するよくある質問

ここでは、介護福祉士の方からよくある質問を紹介します。「介護福祉士の資格を活かしてキャリアアップしたい」という方は、参考にしてみてください。

介護福祉士から社会福祉士を目指す場合の受験資格は?

社会福祉士国家試験の受験資格を得るルートは複数ありますが、介護福祉士を保有しているだけでは要件を満たせません。そのため、介護福祉士から社会福祉士を目指す場合は、自身の経歴に合ったルートで受験資格を満たす必要があります。受験資格を得るルートは、「4年制の福祉系大学を、指定科目を履修して卒業する」「相談援助の実務経験を積み、一般養成施設を卒業する」などです。

社会福祉士の資格取得ルートについては、この記事の「介護福祉士から社会福祉士になるには」をご覧ください。

介護福祉士を持っていると取れる資格はある?

介護福祉士の資格を活かして取得できる資格には、ケアマネジャーや介護福祉士基本研修、認定介護福祉士などがあります。自分がどういった分野への理解を深めたいのか、どのようなキャリアを歩みたいのかを考えたうえで、取得する資格を選ぶと良いでしょう。

「介護福祉士からスキルアップしたい」という方は、「介護福祉士を持っていると取れる資格は?活かし方や取得難易度を解説」を参考にしてみてください。

まとめ

介護福祉士の資格を保有している場合、社会福祉士養成課程における実習時間が60時間を上限に免除される可能性があります。また、相談援助の実務経験がある場合も、実習が免除されることがあるでしょう。

ただし、免除の条件や範囲は養成機関によって異なります。実習の免除を希望する場合、免除を受けられる科目や時間数、自分が対象かなどを事前に調べるようにしましょう。

介護福祉士から社会福祉士を目指したい方や、介護業界でキャリアアップしたい方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。介護・福祉業界に詳しいキャリアアドバイザーが、あなたの希望や経歴に合う求人をご紹介いたします。

サービスはすべて無料なので、「自分に合った資格取得ルートが分からない」「キャリアプランを相談したい」という方も、お気軽にお問い合わせください。

働きながら資格を取る方法教えます

生活相談員の求人一覧ページはこちら

生活相談員の求人一覧ページはこちら