この記事のまとめ

- 介護福祉士になるには国家試験を受ける必要があり、最短でも1年以上かかる

- 介護福祉士になる主なルートは、養成施設・福祉系高校・実務経験の3つ

- 介護福祉士国家試験は年1回なので、事前の申し込みを忘れないようにしよう

「最短で介護福祉士になるにはどうしたら良い?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。資格取得にかかる期間は、選ぶルートや学歴によって異なり、最短でも1~2年かかります。この記事では、介護福祉士になる最短ルートをご紹介。一般的な介護福祉士国家試験の受験資格である、「養成施設」「福祉系高校」「実務経験」の3つのルートについて解説します。資格を取得して介護業界で活躍したい人は、参考にしてください。

介護福祉士とはわかりやすくいうとどんな資格?取得方法や試験概要を解説! →レバウェル介護の資格スクールはこちら最短で介護福祉士になるには?

介護福祉士になるには、最短でも1~2年はかかります。介護福祉士の役割と資格取得にかかる期間について確認していきましょう。

そもそも介護福祉士とは?

介護福祉士とは、1人で日常生活を送るのが困難な人をサポートする専門職で、「ケアワーカー(CW)」とも呼ばれます。

介護福祉士の仕事は、食事や入浴、排泄といった身の回りのお世話を通して、介護を必要とする方がその人らしい生活を送れるようにサポートすることです。また、介護スタッフのリーダーとしての役割を果たしたり、利用者さんやご家族からの相談に対応したりもします。

資格取得には最短で1~2年かかる

介護福祉士になるには、「介護福祉士国家試験」に合格しなければいけません。国家試験合格後は、必要書類を提出し、介護福祉士登録簿に登録されて初めて「介護福祉士」と名乗れます。介護福祉士国家試験には受験資格が定められているため、まずは受験資格を満たす必要があるでしょう。

受験資格を得るための主なルートは、「福祉系の高校に通う」「養成施設に通う」「3年以上の実務経験を積む」の3つ。この中で、最短で資格が取れるのは養成施設に通うルートで、かかる期間は1~2年です。次項で、3つのルートを詳しく確認してみましょう。

▼関連記事

介護福祉士国家試験に落ちる人の特徴は?あなたは大丈夫?合格のコツも紹介

働きながら資格を取る方法教えます

養成施設・福祉系高校・実務経験の3つのルート

介護福祉士になるには、一般的に「養成施設ルート」「福祉系高校ルート」「実務経験ルート」の3つの方法があります。

養成施設ルート:最短1年

養成施設ルートは、厚生労働大臣が指定する養成施設を卒業して、介護福祉士国家試験を受ける方法です。養成施設に入学する条件は、高等学校卒業以上もしくはそれに準ずる者とされています。

養成施設に指定されている教育機関は、大学や短期大学、専門学校などです。なお、通信制の養成施設はありません。

学歴によって養成施設に通う期間が異なる

養成施設に通う期間は学歴によって異なります。

- 高校や一般大学を卒業した人:2年以上

- 福祉系大学や社会福祉士養成施設、保育士養成施設を卒業した人:1年以上

福祉系大学や社会福祉士養成施設、保育士養成施設を卒業していて、介護福祉士養成施設に通う場合に限り、最短1年で介護福祉士国家試験を受験可能です。それ以外の学校を卒業した方は、受験資格を得るのに最短2年かかります。

養成施設ルートの注意点

かつては、養成施設の卒業者は試験を受けずに介護福祉士の資格を取得できました。しかし、2017年度からは、養成施設を卒業する場合も国家試験を受けることが介護福祉士取得の条件となっています。

ただし、2026年度までに養成施設を卒業する人は、経過措置の対象です。卒業から5年以内であれば、試験を受けなくても介護福祉士の資格を有する者として扱われます。将来も介護福祉士として働くには、卒業後5年以内に試験に合格するか、卒業後5年間継続して介護などの業務に従事することが条件です。

2027年度以降に養成施設を卒業する人は、経過措置の対象外のため、介護福祉士国家試験に合格しなければ介護福祉士にはなれません。

福祉系高校ルート:最短3年

福祉系高校ルートは、福祉系高校もしくは福祉系特例高等学校を卒業して、介護福祉士国家試験を受ける方法です。

福祉系高校ルートの注意点

2008年度以前と2009年度以降に入学した人で、介護福祉士国家試験の受験内容が異なります。2009年度以降に入学して卒業した人・卒業する人は、筆記試験に合格すれば介護福祉士を取得できます。

2008年度以前に入学した人は、筆記試験の合格に加えて、資格登録の申請までに「介護過程IIIの修了」を満たすことが介護福祉士を取得する条件です。また、特例高校に該当する方は、9ヶ月以上の実務経験がないと介護福祉士国家試験を受験できません。

実務経験ルート:最短3年

介護職員として現場で3年間の実務経験を積み、受験資格を得るのが、実務経験ルートです。「3年以上の実務経験(従業期間3年以上かつ従事日数540日以上」)「実務者研修の修了」という2つの条件を満たすことで、介護福祉士国家試験の受験資格を得られます。

実務経験として認められるのは、高齢者や障がいのある方、児童を対象とする施設での介護に関係する業務です。生活相談員といった相談援助を行う職種や、医師、看護師など介護がメインでない職種としての業務は、実務経験にならないので気をつけましょう。

社会人が介護福祉士を目指すなら実務経験ルート

社会人が介護福祉士を目指す場合は、実務経験ルートがおすすめです。実務経験ルートは時間的に最短ではありませんが、働きながら介護福祉士を目指すのに最適です。実際に介護現場で働くことで実践的な技術が身についたり、養成施設ルートに比べて費用を抑えられたりするメリットがあります。

▼関連記事

介護福祉士国家試験の受験資格である実務経験とは?対象の施設や職種を解説

介護士・介護福祉士は高卒でもなれる?受験資格や資格取得のルートを解説

実務者研修について

前述したように、介護福祉士を実務経験ルートで受験する場合、実務者研修を修了しなければいけません。実務者研修は、実践的な介護の知識・技術を身につけることを目的とした資格です。介護福祉士の受験資格となるほか、訪問介護事業所のサービス提供責任者になるための要件でもあります。

実務者研修を取得するには、指定された450時間のカリキュラムの修了が必要なので、資格スクールに通って講座を受けましょう。スクールやコースは多数あるため、スクーリングや通信教育といった受講形式を調べて、自分に合った学び方を選ぶのがポイントです。

また、介護職が未経験の人は、介護の入門的な資格である「介護職員初任者研修」を受講し、そこからステップアップしていくのも良いでしょう。介護職員初任者研修では、介護の基礎的な知識や考え方が身につくため、介護業務に役立ちます。

介護職員初任者研修と実務者研修は、どちらも受講資格が設定されていないので、自分に合ったタイミングで受講することが可能です。

▼関連記事

介護福祉士実務者研修とは?資格取得のメリットや初任者研修との違いを解説

首都圏限定!資格取得が無料!

転職活動しながら資格を取る資格取得のみでもOK!

レバウェル介護の資格スクール外国人向けの「経済連携協定(EPA)ルート」もある

介護福祉士になるには、ご紹介した3つのルートに加えて、外国人向けの「経済連携協定(EPA)ルート」が存在します。こちらは、経済連携協定に基づいて来日した外国人が、介護現場で働きながら介護福祉士を目指すルートです。

現在対象となっている国は、インドネシアとフィリピン、ベトナムの3ヶ国のみ。EPAの介護福祉士候補者が介護福祉士になるには、一定の条件を満たしたうえで来日し、日本語研修を受けつつ介護施設で3年以上の実務経験を積み、国家試験に合格する必要があります。

出典

公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]受験資格」(2025年3月25日)

介護福祉士国家試験の申し込み方法

例年6月ごろに、公益財団法人 社会福祉復興・試験センターから、介護福祉士国家試験の受験申し込みの詳細が発表されます。受験の申し込みは9月ごろには締め切られるので、1年に1回の試験を逃さないよう、こまめにWebサイトをチェックしましょう。

申し込みの際は、「受験の手引」を取り寄せ、手引に従って手続きを行います。手引を読んで申し込みに必要な書類を確認し、申込書や受験用の写真、受験手数料の払込票などを郵送で提出しましょう。

▼関連記事

介護福祉士試験に必要な実務経験証明書とは?入手場所や作成方法を解説!

介護福祉士国家試験の概要

介護福祉士国家試験は、例年1月下旬に行われます。以前は3月上旬に実技試験が開催されていましたが、現在は筆記試験のみの実施です。

2025年1月に行われた第37回介護福祉士国家試験の情報を参考に、試験科目と開催される都道府県を確認してみましょう。

試験科目

厚生労働省の「第37回介護福祉士国家試験の合格基準及び正答について」によると、介護福祉士国家試験の筆記試験の出題範囲は、以下の11科目群です。

- 1.人間の尊厳と自立・介護の基本

- 2.人間関係とコミュニケーション・コミュニケーション技術

- 3.社会の理解

- 4.生活支援技術

- 5.介護過程

- 6.こころとからだのしくみ

- 7.発達と老化の理解

- 8.認知症の理解

- 9.障害の理解

- 10.医療的ケア

- 11.総合問題

知識を問われる暗記問題だけではなく、実際の業務を想定した事例問題も出題されます。

試験が開催される都道府県

2025年1月に介護福祉士国家試験が行われたのは、以下の35都道府県です。

介護福祉士国家試験は、多くの都道府県で実施されます。自分が受験する都道府県は、申し込みの際に選ぶことが可能です。

出典

公益財団法人社会福祉振興・試験センター「[介護福祉士国家試験]試験概要」(2025年3月25日)

厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」(2025年3月25日)

▼関連記事

2024年の介護福祉士国家試験の合格発表はいつ?基準点や登録手続きとは

介護福祉士国家資格の取得難易度

介護福祉士国家試験を受験するためには、ご紹介したいずれかのルートによって受験資格を満たす必要があるので、思い立ったときにすぐ取れる簡単な資格というわけではありません。下記では、試験の難易度を知りたい人に向けて、合格率や合格基準などを解説します。

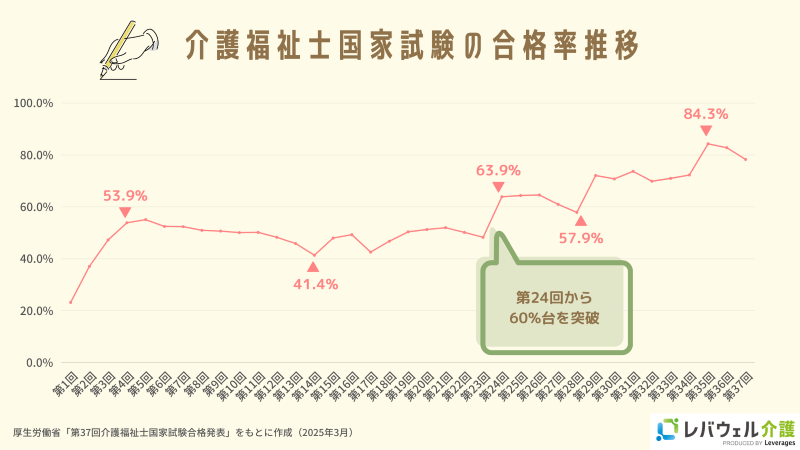

介護福祉士国家試験の合格率

厚生労働省の「第37回介護福祉士国家試験合格発表」によると、2025年に実施された第37回介護福祉士国家試験の合格率は、78.3%でした。

介護福祉士国家試験の合格率は第35回と第36回は80%を超えており、第37回では78.3%でした。近年の合格率は、70%以上で推移していることが分かります。

受験資格を得るためには、1~3年以上の期間がかかるものの、試験の合格率は高めです。そのため、介護福祉士は、国家資格の中では比較的取得しやすいといえるでしょう。

介護福祉士国家試験の合格基準

介護福祉士国家試験の合格基準は、総得点の60%程度です(問題の難易度によって補正あり)。

厚生労働省の「第37回介護福祉士国家試験の合格基準及び正答について」によると、2025年に実施された第37回介護福祉士国家試験の合格点は、総得点125点に対し、70点以上でした。125点の60%の点数は75点のため、補正により合格点が下げられたようです。

また、合格基準点を満たすのとあわせて、11科目群すべてで得点することが、介護福祉士国家試験に合格するための条件になります。合格点を満たしていても、0点の科目があれば不合格になるので、試験対策はまんべんなく行いましょう。

介護福祉士国家試験の合格点や基準は、「介護福祉士国家試験の合格点は?過去20年の推移や合格基準、難易度も解説」でも解説しているので、興味のある方はあわせてご覧ください。

出典

厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」(2025年3月25日)

介護福祉士国家試験の勉強法

介護福祉士国家試験の勉強法は、対策講座を行っている資格学校に通う方法や、独学する方法があります。プロの指導で効率的に学びたいなら、資格学校を活用するのがおすすめです。費用を抑えたい場合は独学が良いかもしれません。

独学する人は、必要な教材をそろえるのが試験対策の第一歩です。テキストは複数販売されているので、自分が理解しやすいものを選びましょう。

介護福祉士の試験勉強は、過去問を何度も解くのがポイントです。間違えた箇所を復習し、苦手分野をなくしましょう。独学の場合も、資格学校が開催する模擬試験を利用すると、本番に向けた力試しになります。

▼関連記事

介護福祉士の資格は独学で取得できる?受験対策と学習期間とは

介護福祉士の仕事内容

最後に、介護福祉士の仕事内容を詳しく見ていきましょう。実際の働き方を想像して、将来介護福祉士として働く自分の姿をイメージしてみてくださいね。

身体介護

身体介護は、利用者さんの身体に直接触れて行うケアです。具体的には、食事介助や入浴介助、排泄介助、移乗介助などがあります。ほかにも、通院に伴う外出介助や、薬の服用をサポートする服薬介助、洗面や清拭といった身体の清潔を保つための支援も、身体介護に該当します。

介護スタッフによる医療行為は原則として認められていませんが、喀痰吸引等研修を受講して実地研修を受けた場合に限り、たんの吸引や経管栄養という医療的ケアを行うことが可能です。

生活援助

生活援助は利用者さんの身体に直接触れない介護のことで、日常生活を送るのに必要な家事などをサポートします。具体的な仕事内容は、居室の掃除や食事の用意、洗濯、ベッドメイキング、薬局や病院での薬の受け取りなどです。

介護のアドバイス

介護福祉士は、利用者さんのご家族に対する介護のアドバイスも行います。たとえば、家庭で介護を行うご家族に福祉用具を使う際の注意点を説明したり、介護食の作り方を伝えたりすることがあるでしょう。

その際は、介護に慣れていない方に分かりやすく情報を伝えることはもちろん、自宅の設備やご家族の負担を考慮したうえで、的確なアドバイスをすることが求められます。

介護スタッフの指導

介護福祉士は、介護職員のリーダーとして、スタッフの教育・指導も行います。介護福祉士の資格を、主任やリーダーの就任条件としている介護施設は少なくありません。そのため、介護福祉士になると、介護スタッフのまとめ役としての業務を担う場面も出てくるでしょう。

▼関連記事

介護福祉士の仕事内容とは?介護職員との違いや資格の活かし方をご紹介

介護福祉士の国家資格に関するよくある質問

ここでは、介護福祉士の国家資格についてよくある質問に回答します。介護福祉士を目指している方は、ぜひご覧ください。

介護福祉士の資格は何年で取得できるの?

介護福祉士の国家資格は、最短で1年で取得が可能です。しかし、1年で介護福祉士の受験資格を得られるのは、福祉系大学や社会福祉士養成施設、保育士養成施設を卒業している人に限られます。それ以外の人は、養成施設に2年通ったり、実務経験を3年積んだりすることで、介護福祉士国家試験を受験可能です。

介護福祉士国家試験の取得にかかる期間は、「養成施設・福祉系高校・実務経験の3つのルート」で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

介護福祉士国家試験は誰でも受かるの?

介護福祉士国家試験の近年の合格率は70%前後のため、しっかり勉強してから試験に臨めば合格を狙えますが、誰でも受かるわけではありません。「【2025年】介護福祉士国家試験の合格率は何%?過去推移と難易度を解説」の記事では、介護福祉士国家試験の概要や勉強のコツを解説しているので、資格取得を目指している方はあわせてご覧ください。

まとめ

介護福祉士になるには、養成施設に通う場合で最短1~2年かかります。社会人の方が働きながら介護福祉士を目指すなら、実務経験ルートがおすすめです。実務経験ルートでは、介護現場で実践的な介護知識や技術を学びながら、最短3年で介護福祉士の資格を取得できます。

介護福祉士国家試験の近年の合格率は70~80%で推移しており、比較的合格しやすいため、働きながら独学で取得を目指すことも可能です。これから介護の仕事に就く方は、「介護職員初任者研修」や「実務者研修」から取得を目指すと良いでしょう。

「まずは初任者研修を取得したい」「働きながら介護福祉士になりたい」という方には、レバウェル介護(旧 きらケア)の利用がおすすめです。レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェント。働きながらも資格取得にチャレンジしやすい「資格取得支援のある介護事業所」など、いろいろな条件の求人を取りそろえています。介護業界に詳しいアドバイザーが対応するので、キャリアや転職について気軽にご相談くださいね。

働きながら資格を取る方法教えます

先に資格を取りたい方へ

無料相談はこちら 介護福祉士(介護士)の求人一覧ページはこちら

介護福祉士(介護士)の求人一覧ページはこちら