Clik here to view.

この記事のまとめ

- 「相談支援専門員」という資格はなく、実務経験と研修の修了で従事できる

- 相談支援専門員の研修の受講には、介護業務や相談支援の実務経験が必要

- 相談支援専門員の主な職場は、相談支援事業所と基幹相談支援センター

「相談支援専門員になるには資格が必要?」と気になる方もいるでしょう。「相談支援専門員」という資格はなく、一定の実務経験を積んで「相談支援従事者初任者研修」を修了することで、相談支援専門員として働くことが可能です。この記事では、相談支援専門員になるために活かせる資格や、必要な実務経験をご紹介します。相談支援専門員への転職を考えている方は、ご一読ください。

介護資格の種類31選!取得方法やメリットを解説します相談支援専門員とは?

相談支援専門員とは、障がいがある方やそのご家族が必要な支援を受けられるよう、サービス等利用計画を作成し、サポートする専門職です。また、地域社会とのつながりや日常生活に対する相談対応も行います。

具体的な業務は、「相談支援専門員の仕事内容」で後述するので、ぜひ最後までご覧ください。

登録は1分で終わります!

相談支援専門員の資格の取得方法

相談支援専門員になるには、障害者支援の実務経験を3〜10年積んだ後、相談支援従事者初任者研修を修了しなければいけません。

なお、相談支援専門員として働き続けるためには、5年ごとに相談支援従事者現任研修を受ける必要があります。相談支援専門員に関する研修に、資格要件や学歴・年齢の制限はありません。

資格取得に必要な実務経験を満たす

Clik here to view.

参考:厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議等資料 平成23年10月31日実施分:分割版5(p.6 )」

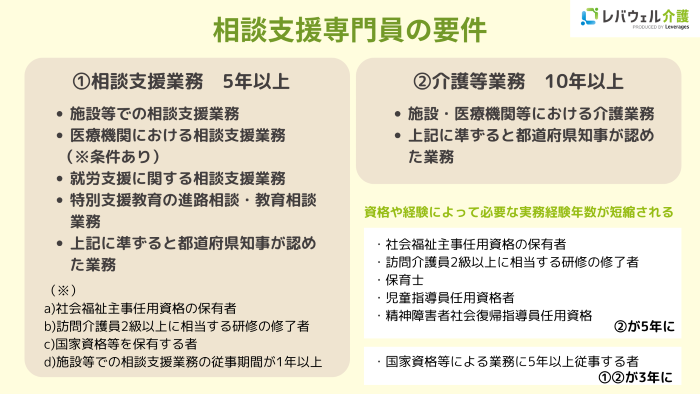

相談支援専門員の資格を取得するためには、相談支援業務か介護業務のいずれかの実務経験が必要です。以下で、必要な経験年数や活かせる資格について解説します。

相談支援業務の実務経験

相談支援業務に5年以上従事していることで、相談支援専門員になるための実務経験として認められます。要件は以下のとおりです。

施設等において相談支援業務に従事する者

引用:厚生労働省「障害保健福祉関係主管課長会議等資料 平成23年10月31日実施分:分割版5(p.6)」

医療機関において相談支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者

(1)社会福祉主事任用資格を有する者

(2)訪問介護支援員2級以上に相当する研修を修了した者

(3)国家資格等を有する者

(4)施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上である者

就労支援に関する相談支援の業務に従事する者

特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者

その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事するもの

障害者施設や医療機関などにおいて、5年以上相談援助の実務経験を積むことで、相談支援専門員になるための研修を受講できます。

なお、「国家資格等を有する者」に該当するのは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士の有資格者です。

介護業務の実務経験

介護業務に10年以上従事することでも、相談支援専門員になるための実務経験があると認められます。要件となる業務は、以下のとおりです。

- 施設や医療機関などにおける介護業務

- その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務

介護施設や訪問介護サービス、病院などでの介護業務が、実務経験に当てはまります。介護職から相談支援専門員への転職を考えている方におすすめのルートです。

その他の実務経験

特定の資格を保有している場合、実務経験として必要な年数が短くなります。次のいずれかの資格を保有する方は、介護等の業務5年以上で、相談支援専門員に必要な実務経験を満たすことが可能です。

- 社会福祉主事任用資格

- 訪問介護員2級以上に相当する研修

- 保育士

- 児童指導員任用資格

- 精神障害者社会復帰指導員任用資格

福祉に関する公的資格があれば、専門性を評価され、無資格よりも短期間で相談支援専門員になることができるようです。

また、特定の国家資格に基づく業務に5年以上従事している場合、相談業務と介護業務のいずれかに3年以上従事すれば、実務経験の要件を満たせます。国家資格等とは、看護師や介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士などです。

出典

厚生労働省「参考資料について」(2024年11月1日)

必要な研修を修了する

実務経験を積んだ後は、自治体ごとに実施される研修の修了が必要です。はじめて相談支援専門員の資格を取得する場合は「相談支援従事者初任者研修」、資格を更新する場合は「相談支援従業者現任研修」を受講します。

相談支援従事者初任者研修

ここでは、東京都の例をご紹介します。東京都の場合、東京都心身障害者福祉センターのホームページから申し込み、審査に通れば受講可能です。研修の期間は、42.5時間(7日間)となっています。ただし、申込みから修了証書交付まで約7ヶ月かかるので注意しましょう。

相談支援従事者初任者研修のカリキュラムは、2日間の講義と5日間の演習で構成されます。相談支援の基本を学び、利用者さんとの面談の方法や、状況に応じた対応の仕方を習得することが可能です。

相談支援従業者現任研修

相談支援従業者現任研修は、24時間(4日間)で行われます。申込みから修了証書交付まで約6ヶ月かかるので注意が必要です。研修のカリキュラムは、1日の講義と3日間の演習で構成されます。

相談支援従業者現任研修では、相談支援の基本や福祉の動向について振り返り、人材育成や多職種との円滑な連携などに活かせる知識・技術を習得することが可能です。

東京都の場合、東京都心身障害者福祉センターのホームページから申し込み、審査に通れば受講できます。なお、東京都の現任研修では、事前課題が設けられているので、留意しておきましょう。

出典

東京都福祉局「相談支援従事者研修」(2024年11月1日)

登録は1分で終わります!

相談支援専門員の仕事内容

相談支援専門員の仕事内容は、以下のとおりです。

- 基本相談支援

- 地域相談支援

- 計画相談支援

- 障がい児相談支援

ここでは、それぞれについて詳しくご紹介します。

基本相談支援

相談支援専門員は、障がいがある方やそのご家族からの相談に対して、アドバイスを行います。基本相談支援はすべての相談支援のベースになるため、幅広い悩みへの対応が必要です。より専門的な対応が必要だと判断した場合は、地域相談支援や計画相談支援、障がい児相談支援などにつなげることになるでしょう。

地域相談支援

相談支援専門員は、施設で暮らしている方や入院している方が自立した生活を始める際、地域での暮らしがスムーズにいくように支援します。地域での生活を始める準備や、始めた後の緊急対応なども仕事の一つです。

計画相談支援

利用者さんが障がい福祉サービスを利用するために、サービス等利用計画を作成します。利用者さんに適切な支援ができるよう、多職種との連携や調整を図るのも、相談支援専門員の重要な仕事です。サービスの利用開始後は、定期的にモニタリングを行い、必要に応じて計画の見直しも行います。

障がい児相談支援

障がい児相談支援として、18歳未満で障がいのある児童の支援を行います。主な業務は、児童や保護者の意向をもとに、障がい福祉サービスを利用するために必要な「障がい児支援利用計画」を作成することです。また、自治体や障がい福祉サービス事業者との連絡・調整や、利用開始後のモニタリングも行います。

相談支援専門員が活躍する職場

相談支援専門員が活躍する主な職場は、「相談支援事業所」と「基幹相談支援センター」の2つです。以下で、それぞれの職場の特徴を解説します。

相談支援事業所

相談支援事業所は、障がいのある方やご家族の相談窓口です。利用者さんの相談に乗り、福祉サービスを利用するための支援を行います。利用者さんができる限り自立した地域生活を送れるよう、情報提供やモニタリングを行うのも、重要な役割です。

基幹相談支援センター

基幹相談支援センターは、相談支援の中心となる場です。福祉サービスの総合的な支援を行い、虐待防止や権利擁護など、相談支援事業所だけでは対応が難しい課題にも対応します。また、相談支援事業所や、福祉サービスを提供する施設・医療機関と連携し、利用者さんを支援するのも重要な役割です。

相談支援専門員の給料事情

厚生労働省の「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果(p.102)」によると、常勤で働く相談支援専門員の平均給与は、36万4,500円でした。平均給与額×12ヶ月で年収を算出すると、437万4,000円です。

また、非常勤で働く相談支援専門員の平均給与は19万5,270円で、この値から年収を算出すると、234万3,240円となります。

出典

厚生労働省「令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」(2024年11月1日)

相談支援専門員の将来性

障がいがある方をサポートする相談支援専門員は、需要が高く将来性のある仕事です。

厚生労働省の「障害者相談支援事業の実施状況等について(p.13)」によると、指定特定・指定障害児相談支援事業所の数は年々増加しており、それに伴って相談支援専門員の数も増えています。福祉サービスの充実のため、今後も相談支援専門員の需要は高まっていく見込みです。

出典

厚生労働省「障害者相談支援事業の実施状況等について(令和5年調査)」(2024年11月1日)

相談支援専門員のやりがい

相談支援専門員のやりがいとして、利用者さんやそのご家族から直接感謝の言葉をもらえたり、利用者さんの自立する姿を見れたりすることが挙げられます。

相談支援専門員は、利用者さんやご家族と直接関わって仕事をします。なかには、デリケートな問題を抱えている利用者さんもいるため、関わり方が難しいこともあるでしょう。さらに、利用者さんごとに性格や家庭環境は異なり、最適な支援も違うので、知識だけでは解決できない問題もあります。

そのため、大変な場面もありますが、感謝の言葉をもらう機会も多く、やりがいも大きいようです。また、自分が行った支援によって、利用者さんが自立して生活する姿を見れることも、相談支援専門員の魅力といえます。

相談支援専門員の資格についてよくある質問

ここでは、相談支援専門員の資格についてよくある質問にお答えします。「相談支援専門員になりたいけど、どうしたら良いの?」と気になっている方は、ご一読ください。

相談支援専門員は無資格で働けますか?

相談支援専門員になるには、3~10年の実務経験を積み、相談支援従事者初任者研修を修了することが求められます。「相談支援専門員」という資格はないため、受講要件である実務経験を満たせば、相談支援専門員を目指すことが可能です。資格を必要としない要件としては、「介護施設や医療機関での介護業務10年以上」が挙げられます。

相談支援専門員になるために必要な実務経験については、この記事の「相談支援専門員の資格の取得方法」で解説しているので、チェックしてみてください。

相談支援専門員になるために活かせる国家資格はありますか?

相談支援専門員になるために活かせる国家資格は、医師や看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士などです。これらの国家資格に基づく業務に5年以上従事した経験があれば、相談支援業務もしくは介護等の業務に3年以上従事することで、相談支援従事者初任者研修の受講要件を満たせます。ほかにも、歯科医師や薬剤師、助産師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、栄養士(管理栄養士含む)などの実務経験も、相談支援専門員になるために活かせるようです。

まとめ

「相談支援専門員」という資格はなく、3~10年の実務経験を積んだ後、相談支援従事者初任者研修を修了することで、相談支援専門員として働けます。相談支援従事者初任者研修の受講要件となる実務経験は、相談支援業務や介護等業務、特定の国家資格に基づく業務などです。

なお、相談支援専門員として従事し続けるためには、5年ごとに「相談支援従業者現任研修」を受講し、資格を更新する必要があります。

相談支援専門員の仕事が気になる方は、レバウェル介護(旧 きらケア)にご相談ください。介護業界に精通した転職エージェントのレバウェル介護(旧 きらケア)では、専任のキャリアアドバイザーが、あなたにぴったりの求人をご紹介します。相談支援の実務経験を積める施設や、未経験の相談支援専門員が活躍している職場も紹介することが可能です。

採用担当者に、募集状況や現場の状況、働き方などを直接確認しているので、労働条件を確認したうえで安心して働けます。サービスは無料なので、ぜひご活用くださいね。

登録は1分で終わります!