この記事のまとめ

- 社会福祉士に向いている人は、「困っている人の役に立ちたい人」など

- 社会福祉士に向いていない人は、相手の言動に振り回されやすい人

- 社会福祉士が活躍している職場は、介護施設や障害者支援施設などがある

「社会福祉士に向いているのはどんな人なの?」と気になる方もいるかもしれません。社会福祉士に向いているのは、人をサポートする仕事がしたい人や、コミュニケーション能力が高い人などです。この記事では、社会福祉士に向いている人や向いていない人の特徴を紹介。就職先や仕事内容もまとめました。必要なスキルや資格の取得方法にも触れているので、社会福祉士の仕事に興味がある方は、参考にしてみてください。

社会福祉士に向いている人の特徴

社会福祉士に向いている人は、日常生活に困っている人の役に立ちたいと考えている人や、相手の気持ちに寄り添って話を聞ける人です。ここでは、社会福祉士に向いている人の特徴を解説するので、チェックしてみてください。

人をサポートする仕事をしたい人

「困っている人の役に立ちたい」と考えている人は、社会福祉士の仕事に向いているといえます。社会福祉士は、相談者の話を聞き、ご本人やご家族が抱える課題の解決に向けてサポートをする仕事です。「人の役に立ちたい」という方は、社会福祉士の仕事にやりがいを感じられるでしょう。

コミュニケーション能力が高い人

コミュニケーション能力に自信がある人も、社会福祉士に向いています。相談者の方が抱える課題を明確にするには、コミュニケーションが不可欠です。高いコミュニケーション能力があれば、相談者の方との意思疎通をスムーズに行い、信頼関係を構築できます。また、関係機関との情報共有や連携も円滑に行えると、業務効率を上げられるでしょう。

相手の立場に立って物事を考えられる人

自分の価値観や知識を押し付けるのではなく、相手の立場に立って物事を考えられる人も、社会福祉士に向いています。相談者の方と信頼関係を築いたり、課題を明確にしたりするためには、相手の立場に立って物事を考えることが必要です。相手の気持ちに寄り添って物事を考えられる人は、相談者の方一人ひとりに合った支援を行う社会福祉士になれるでしょう。

オンとオフの切り替えができる人

オンとオフの切り替えが上手な人は、社会福祉士として長く活躍できるでしょう。相談者の方は、生活への不安などから、社会福祉士に対して強く当たってしまったり、ネガティブな発言が多くなったりすることがあるかもしれません。

他人の悩みに向き合う大変さがあるため、「退勤後は仕事のことを考えない」など、仕事とプライベートのメリハリをつけられると、ストレスを上手に解消できます。

今の職場に満足していますか?

▼関連記事

ケースワーカーに向いている人とは?必要な資格やスキルも解説

社会福祉士に向いていない人の特徴

ここでは、社会福祉士に向いていない人の特徴を紹介します。前項の「社会福祉士に向いている人の特徴」とあわせて、参考にしてみてください。

相手の言動に振り回されやすい人

相手の言動に振り回されやすい人は、精神的なストレスをため込んでしまう傾向にあります。社会福祉士は、さまざまな人の相談援助を行うため、理不尽に怒られたり、攻撃的な態度を取られたりすることがあるかもしれません。

相手の言うことをすべて正面から受け取ってしまうと、仕事がつらくなってしまうことも考えられます。丁寧に話を聞くことは大切ですが、場面や内容によっては受け流すスキルも必要です。

感情的になりやすい人

感情的になりやすい人は、社会福祉士の仕事に向いていない可能性があるでしょう。社会福祉士が感情的になってしまうと、相談者の方とトラブルになってしまったり、適切な支援につなげられなかったりすることが考えられます。相談者の方との信頼関係が崩れてしまった場合、再構築は困難です。

イライラしたり気持ちが落ち込んだりしたときは、深呼吸をして冷静になることや、周りに相談して一人で抱え込まないことを意識してみましょう。

社会福祉士とは

社会福祉士とは、社会福祉士の資格に基づき、日常生活に課題を抱えている方の相談援助を行う人のことです。

社会福祉士及び介護福祉士法第二条には、社会福祉士について、下記のように記載されています。

この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。

引用:e-Govポータル「社会福祉士及び介護福祉士法第二条」

課題を抱える方の相談に乗り、福祉サービスを提供する機関と連携して解決を図ることが、社会福祉士の役割です。具体的な支援対象者や仕事内容は、勤務先によって異なります。就職や転職の際は、「自分はどのような支援を行いたいのか」を明確にすることが大切です。

社会福祉士の勤務先と仕事内容については次項で紹介するので、気になる方はチェックしてみてください。

出典

e-Govポータル「社会福祉士及び介護福祉士法」(2025年1月21日)

社会福祉士の勤務先と仕事内容

社会福祉士は、高齢者福祉や障がい者福祉の分野で、多く活躍しています。

公益財団法人 社会福祉振興・試験センターの「社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士 就労状況調査(令和2年度)結果通知書(p.9)」によると、福祉・介護・医療の分野に携わる社会福祉士の勤務先で最も多いのは、「高齢者福祉関係」の39.3%でした。続いて、「障がい者福祉関係」が17.6%、「医療関係」が15.1%となっています。

以下では、社会福祉士が活躍している職場と仕事内容を紹介するので、社会福祉士を目指す方は参考にしてみてください。

出典

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「令和2年度就労状況調査結果」(2025年1月21日)

高齢者福祉関係

社会福祉士は、特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・デイサービスなどの「生活相談員」や、介護老人保健施設の「支援相談員」として活躍しています。また、地域包括支援センターで地域の高齢者の相談に対応する場合や、ケアマネジャーの資格を取得して居宅介護支援事業所で働く場合もあるでしょう。

生活相談員や支援相談員の仕事内容は、施設を使用する方やそのご家族の相談対応、介護職員との連絡・調整などです。ほかにも、施設の利用を希望する方への説明や入退所に関する手続きも行います。

生活相談員については、「生活相談員とは?未経験者向けに仕事内容や資格要件、やりがいを解説!」を、支援相談員については、「支援相談員とはどんな職種?仕事内容や必要な資格、やりがい、給与を解説!」をご覧ください。

障がい者福祉関係

障がい者福祉関係で働く社会福祉士は、障がいがある方の就労を支援する「就労支援員」、就職に必要な技術の訓練を行う「職業指導員(作業指導員)」などの役職に就いて活躍しています。障がいがある方の日常生活をサポートする、「生活指導員」として働く社会福祉士もいるようです。必ずしも社会福祉士の資格を求められるわけではありませんが、資格があると就職や転職に有利になります。

また、身体障害者福祉司や知的障害者福祉司など、社会福祉士が要件の一つとなっている職種として働く方もいるでしょう。

▼関連記事

障害者支援施設とは?仕事内容や一日の流れ、高齢者介護との違いを解説!

児童・母子福祉関係

児童相談所で働く社会福祉士は、児童福祉司や児童心理司として働きます。仕事内容は、18歳未満の児童に関する相談支援です。児童相談所で働くには、地方公務員試験に合格しなければなりません。

児童養護施設で働く社会福祉士は、家庭支援専門相談員やファミリーソーシャルワーカーと呼ばれます。仕事内容は、施設で暮らす子どもやそのご家族の相談援助、退所した子どもとご家族の相談援助などです。

地域福祉関係

社会福祉士は、都道府県や市町村に設置されている福祉事務所で、ケースワーカーとしても活躍してます。ケースワーカーとして働くには、地方公務員試験に合格しなければなりません。

ケースワーカーの仕事内容は、生活保護の手続きを支援したり、福祉・介護サービスにつなげたりして、相談者の方ができる限り自立した生活を送れるようサポートすること。支援対象者は、高齢者や障がいのある方、経済的な支援を必要とする方、子ども・ひとり親などさまざまです。

▼関連記事

ケースワーカーとは?必要な資格や仕事内容、ソーシャルワーカーとの違い

医療関係

医療機関で働く社会福祉士は、医療ソーシャルワーカーと呼ばれています。医療ソーシャルワーカーの仕事内容は、患者さんやそのご家族の相談援助です。退院後の福祉や介護サービスなどにつなげるサポートをしたり、経済的な相談に乗ったりします。

社会福祉士に求められるものは?

社会福祉士には、「問題や課題を明確にする分析力」や「地域社会への関心」「時代とともに変わる課題に対応する能力」が求められます。

問題や課題を明確にする分析力

社会福祉士は、相談者の方の話を聞いて、何に困っているのかを正しく理解する分析力が求められます。相談者の方のなかには、状況を上手に説明できない方や、何に困っているのか把握できていない方も少なくありません。そのため、社会福祉士には、相談者の方の困りごとを聞いたうえで、問題の本質に気づく力が求められます。

相談者の方の話だけでは明らかにできない課題もあるため、情報収集のスキルも必要です。

地域社会への関心

適切な支援を行うには、社会資源に関する知識も求められます。社会資源とは、支援に活用される施設や設備、資金などのこと。具体的には、デイサービスや訪問看護、シルバー人材センター、生協などの宅配事業などです。

社会資源を多く把握していれば、支援の幅を広げられます。地域にある社会資源を把握するには、地域社会に関心を持つことが大切です。

時代とともに変わる課題に対応する能力

時代とともに、社会が抱える課題や保障制度は変わっていきます。「今では当たり前のことが、数十年後には通用しなくなる」という場合もあるでしょう。社会福祉士は、変わっていく時代や福祉ニーズに合わせて、情報収集をしたり勉強をしたりすることが大切です。柔軟に対応できる能力があれば、社会福祉士として長く活躍できるでしょう。

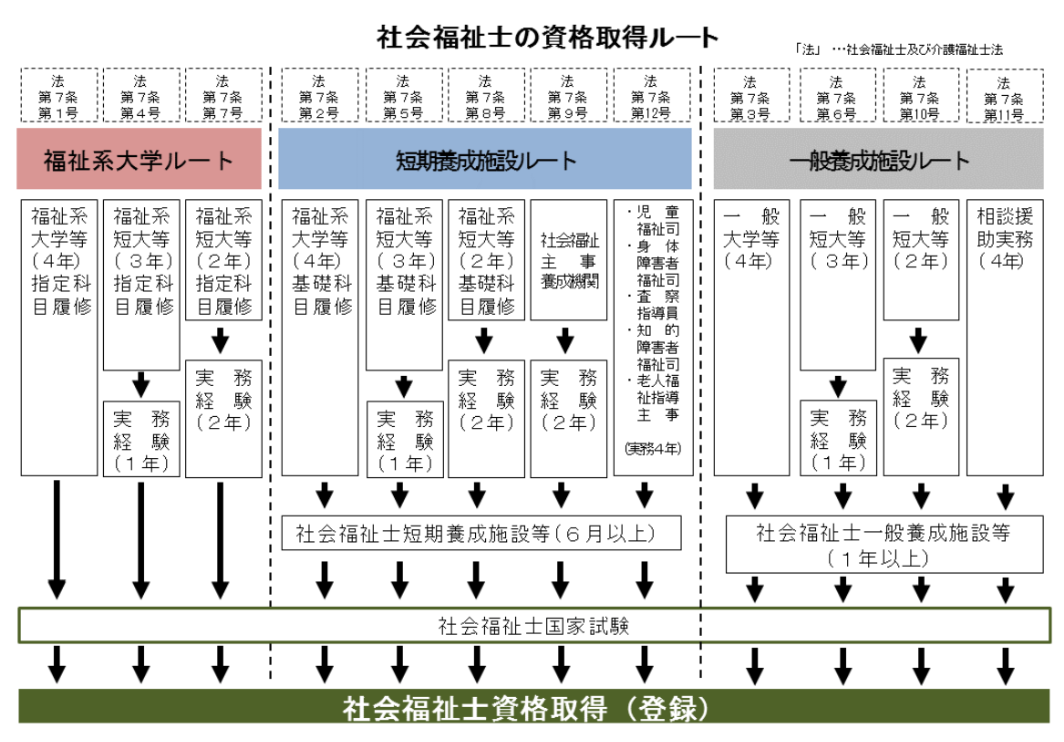

社会福祉士資格の取得方法

社会福祉士になるには、社会福祉士国家試験への合格が必要です。社会福祉士国家試験を受験するには、下記のいずれかの受験資格を満たさなければなりません。資格取得ルートは全部で12通りあるため、社会福祉士を目指す方は、自分に合ったルートを選びましょう。

引用:厚生労働省「社会福祉士の資格取得方法」

4年制の福祉大学で、指定科目を履修した方は、社会福祉士国家試験の受験要件を満たしています。3年制、2年制の福祉大学で指定科目を履修済みの方が受験するには、1年もしくは2年の実務経験が必要です。基礎科目を履修済みの場合は、実務経験を積んだり短期養成施設に通ったりすることで、資格要件を満たせます。

また、一般大学を卒業した方が社会福祉士国家試験を受験するには、一般養成施設への通学が必要です。短大の場合は、相談援助の実務経験も求められます。

「働きながら社会福祉士を目指したい」という方は、「社会人が社会福祉士になるには?一般養成施設の選び方も解説」の記事も参考にしてみてください。

出典

厚生労働省「社会福祉士の資格取得方法」(2025年1月21日)

社会福祉士に関するよくある質問

ここでは、社会福祉士に関するよくある質問を紹介します。社会福祉士を目指すか迷っている方は、チェックしてみてください。

社会福祉士のやりがいは?

社会福祉士は、「相談者へニーズに合ったサポートができたとき」や「相談者と信頼関係が築けたとき」にやりがいを感じる方が多いようです。社会福祉士の主な役割は、生活に課題を抱えている方の相談援助なので、「人の役に立ちたい」という方は、やりがいを感じられるでしょう。

福祉の仕事に興味がある方は、「福祉の仕事のやりがいや魅力とは?長く働くためのポイントをご紹介!」の記事も参考にしてみてください。

口下手な人は社会福祉士に向いていない?

口下手の人も、コミュニケーション技術を身につけることで、社会福祉士として活躍できるでしょう。相談援助を行う際に大切なのは、相手の話を否定せずに傾聴し、丁寧に対応することです。仕事に慣れるまでは大変に感じるかもしれませんが、経験を積むことでコミュニケーションへの苦手意識は少なくなっていくでしょう。

自分が社会福祉士に向いているのか気になる方は、「社会福祉士に向いている人の特徴」もご覧ください。

まとめ

社会福祉士は、さまざまな理由で日常生活に課題を抱えている方の相談援助を行います。支援対象者は、高齢者や障がいのある方、経済的な援助が必要な方などです。

人を支える仕事をしたい人やコミュニケーション能力が高い人は、社会福祉士に向いているでしょう。一方、相手の言動に振り回されやすい人は、仕事のストレスをため込んでしまう可能性があります。寄り添って話を聞くだけでなく、場面や内容によっては受け流すことも必要です。

社会福祉士の勤務先は、高齢者施設や障がい者施設、児童相談所などがあります。支援対象者や仕事内容は職場によって異なるため、就職や転職の際は、「自分はどのような支援を行いたいのか」を明確にすることが大切です。

相談援助の仕事に興味がある方は、福祉業界に特化した就職・転職エージェントの「レバウェル介護(旧 きらケア)」にご相談ください。専属のキャリアアドバイザーが、キャリアプランや経歴をヒアリングしたうえで、あなたに合った求人をご提案いたします。求人サイトには記載されていない求人も豊富に取り扱っているため、一人で探すよりも幅広い選択肢から転職先を選べるのが魅力です。

「社会福祉士になりたいけど、どうすれば良い?」という相談もOK。サービスはすべて無料なので、お気軽にお問い合わせください。

今の職場に満足していますか?

生活相談員の求人一覧ページはこちら

生活相談員の求人一覧ページはこちら