この記事のまとめ

- 介護福祉士は喀痰吸引をどこまで行えるか適切に理解しておく必要がある

- 介護職員が喀痰吸引を行うのに必要な条件の1つは、喀痰吸引等研修の受講

- 喀痰吸引を行う際は、利用者さんの状態を念入りに観察することが大切

「介護福祉士は喀痰吸引をどこまで実施できるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。介護福祉士は一定の条件を満たすことで喀痰吸引と経管栄養が許可され、喀痰吸引では口腔内・鼻腔と気管カニューレ内部へカテーテルを挿入できます。この記事では、喀痰吸引を行う際の注意点や具体的な手順も解説しているので、喀痰吸引を実施予定の介護福祉士の方はぜひ参考にしてみてください。

介護福祉士とは?仕事内容や資格の取得方法、試験概要をわかりやすく解説!介護福祉士は喀痰吸引をどこまで行える?

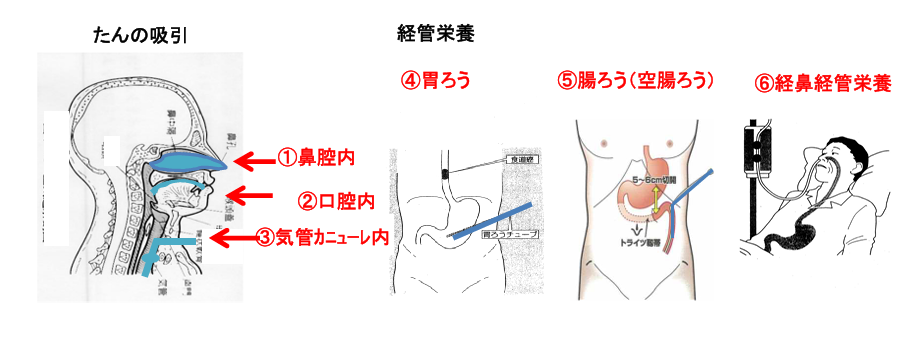

喀痰吸引等制度により介護福祉士に許可されている具体的な範囲は、「喀痰吸引」と「経管栄養」です。「喀痰吸引」とは、自力でたんを排出できない方のたんを吸引器で除去する医療行為を指します。介護福祉士は、一定の条件を満たせば、口腔内・鼻腔(咽頭の手前まで)と気管カニューレ内部の喀痰吸引を行えます。

「経管栄養」とは、食事の経口摂取が難しい方に対して、胃や腸、鼻などに挿入したチューブから栄養を送る行為のことです。介護福祉士が行える範囲は、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養まで。栄養チューブが正しく胃の中に挿入されたかの確認は、医師か看護師が行わなくてはなりません。

引用:大分県「喀痰吸引等制度に関する資料(p.14)」

2012年4月に「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正に伴い、「喀痰吸引等制度」が設けられ、介護福祉士が喀痰吸引を行えるようになりました。喀痰吸引と経管栄養は、利用者さんが日常生活を送るのに欠かせない行為です。そのため、一定の条件下であれば、介護福祉士も実施できるようになりました。

出典

e-Gov 法令検索「社会福祉士及び介護福祉士法」(2025年1月8日)

大分県「介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)について(不特定多数の者対象)」(2025年1月8日)

今の職場に満足していますか?

▼関連記事

喀痰吸引等研修とは?講義内容や介護職員が受講するメリットも解説

介護福祉士と看護師の喀痰吸引の違い

介護福祉士と看護師の喀痰吸引の違いは、実施可能な範囲です。介護福祉士が行えるのは口腔内・鼻腔(咽頭の手前まで)と気管カニューレ内部までなのに対し、看護師などの医療従事者は、気管や咽頭からの痰吸引の実施が可能です。

喀痰吸引に関する施設ごとの方針の違い

介護福祉士が喀痰吸引を行うには、所属する施設の事業者が「登録喀痰吸引等事業者」である必要があります。詳しくは「事業者が「登録喀痰吸引等事業者」の申請を行う」で後述するので、そちらをご覧ください。

喀痰吸引するにあたっては、医師や看護師からの指導、報告などの連携が必須です。ただし、施設ごとによって詳しい手順が異なる場合もあるため、実施の際は所属先のマニュアルをよく確認しましょう。

▼関連記事

介護士なら覚えておきたい「医療行為」。服薬介助やインスリン注射、爪切りはできる?

介護職員が喀痰吸引を行うのに必要な条件

ここでは、介護職員が喀痰吸引を行うために必要な条件を紹介します。

喀痰吸引等研修の受講

介護職員が喀痰吸引を行うには、「喀痰吸引等研修」の受講が必須です。

2015年度から、介護福祉士の国家試験の受験要件として実務者研修の受講が求められるようになりました。実務者研修を受けていれば、喀痰吸引等研修の基本研修は免除されます。2015年度以降に介護福祉士国家試験に合格した場合は実地研修の受講のみが必要になりますが、2015年以前に介護福祉士試験に合格した場合は、基礎研修と実地研修の両方の喀痰吸引等研修を受けなくてはなりません。

出典

厚生労働省「喀痰吸引等研修」(2025年1月8日)

「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請

喀痰吸引を実施するためには、喀痰吸引等研修修了後に書類を用意して「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請手続きを行う必要があります。すでに介護福祉士の資格登録がお済みの場合、社会福祉・振興試験センターにて登録証に修了した特定行為を記載してもらいましょう。介護福祉士ではない方は、都道府県担当課にて認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けます。

試験合格後の手続きの流れは「介護福祉士登録証に喀痰吸引等を記載するには?試験合格後の手続きの流れ」にて詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

出典

財団法人社会福祉振興・試験センター「「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の届出について」(2025年1月8日)

事業者が「登録喀痰吸引等事業者」の申請を行う

喀痰吸引を行うには、所属先の事業者が登録喀痰吸引等事業者でなくてはなりません。事業所が登録喀痰吸引等事業者として認定されるには、都道府県知事への申請が必要です。登録喀痰吸引等事業者として認定された施設に所属することで、介護職員は喀痰吸引を実施できるようになります。

なお、登録喀痰吸引等事業者として認定されるには、「医師や看護職員との連携の確保」「記録の整備」などが求められます。

出典

厚生労働省「喀痰吸引等制度について」(2025年1月8日)

喀痰吸引等研修の内容

喀痰吸引等研修は、大きく「基本研修」と「実地研修」の2種類です。

研修のパターンは、対象者と処置内容によって「第1号研修」「第2号研修」「第3号研修」の3種類に分けられており、それぞれ研修内容が異なります。具体的な内容を以下の表にまとめました。

| 対象者 | 研修内容 | カリキュラム | |

|---|---|---|---|

| 第1号研修 | 不特定多数 | 喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)及び経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)のすべてを行う | 講義(50時間)+各行為の演習+実地研修 |

| 第2号研修 | 不特定多数 | 喀痰吸引(口腔内及び鼻腔内のみ)及び経管栄養(胃ろう及び腸ろうのみ)を行う | 講義(50時間)+各行為の演習+実地研修 |

| 第3号研修 | 特定の者 | 在宅療養中の重度障がい者など、特定の者に対する必要な行為についてのみ喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)及び経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)を行う | 講義及び演習(合計9時間)+実地研修 |

参照:厚生労働省「喀痰吸引等研修」

ここでは、「基本研修」と「実地研修」の2種類についてそれぞれ解説します。

基本研修

基本研修は、講義と演習の2種類によって構成されています。講義には1時間の筆記試験が含まれており、出題形式は四肢択一形式で、正答率は9割以上で合格です。不合格になった場合は、日を改めて再試験が必要になります。

基本研修の講義内容

第1号・第2号研修のカリキュラムは以下のとおりです。計50時間にわたる講義を受講し、喀痰吸引と経管栄養の演習を受けます。

| 講義科目 | 講義時間 |

| 人間と社会 | 1.5時間 |

| 保健医療制度とチーム医療 | 2時間 |

| 安全な療養生活 | 4時間 |

| 清潔保持と感染予防 | 2.5時間 |

| 健康状態の把握 | 3時間 |

| 高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 | 11時間 |

| 高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 | 8時間 |

| 高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 | 10時間 |

| 高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 | 8時間 |

参照:厚生労働省「喀痰吸引等研修」

第1号・第2号研修では、医療的ケアを必要とする不特定多数の人向けの知識を身につけるための内容となっています。基本研修の講義内容は第1号・第2号研修で変わりありません。

第3号研修のカリキュラムは以下の計8時間です。

| 講義科目 | 講義時間 |

| 重度障害児・者の地域生活等に関する講義 | 2時間 |

| 喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義 | 下記と合計して6時間 |

| 緊急時の対応及び危険防止に関する講義 | 上記と合計して6時間 |

参照:厚生労働省「喀痰吸引等研修」

第3号研修では、ALSなどの難病や重度の障がいがある方向けの医療的ケアを学びます。

基本研修の演習内容

第1号・第2号研修の演習内容は以下のとおりです。

| 演習内容 | 回数 |

| 口腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |

| 鼻腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |

| 気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 5回以上(第1号研修のみ) |

| 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | 5回以上 |

| 経鼻経管栄養 | 5回以上(第1号研修のみ) |

| 救急蘇生法 | 1回以上 |

参照:厚生労働省「喀痰吸引等研修」

なお、第2号研修の場合、「気管カニューレ内吸引」「経鼻経管栄養」の演習はありません。第3号研修では、1時間の「喀痰吸引等に関する演習」のみが行われます。

実地研修

実地研修は、施設や在宅などの利用者さんへ実際に行う研修のことです。回数がそれぞれ設定されており、第1号・第2号研修の場合は以下のとおりです。

| 実地研修の内容 | 回数 |

| 口腔内の喀痰吸引 | 20回以上 |

| 鼻腔内の喀痰吸引 | 20回以上 |

| 気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 20回以上 |

| 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | 20回以上 |

| 経鼻経管栄養 | 10回以上 |

参照:厚生労働省「喀痰吸引等研修」

第3号研修の場合は、同様のカリキュラムで「医師等が習得すべき知識及び技能を修得したと認めるまで」特定の人に対して行うものとし、回数の決まりはありません。

出典

厚生労働省「喀痰吸引等研修」(2025年1月8日)

介護福祉士が喀痰吸引を行う場合の注意点

利用者さんの安全を守り事故のない処置をするためにも、注意点をチェックし、意識して行えるようにしておきましょう。

利用者さんの状態を念入りに観察する

喀痰吸引の際は、実施最中はもちろん、実施前後にも利用者さんの状態を観察します。利用者さんが呼吸困難に陥っていたり、顔色がすぐれなかったり、気管カニューレ内部に出血があるなどの異常があったりすれば、すぐに医師や看護師へ報告し、指示に従いましょう。

吸引カテーテルの挿入は慎重に行う

鼻腔の構造によっては、吸引カテーテルの挿入が難しい場合もあります。しかし、無理に挿入しようとすると、粘膜を傷つける恐れがあるため、慎重に行いましょう。挿入が難しい場合は、無理に行わず、看護職員などへ相談してください。

口腔内吸引では嘔吐反射に気をつける

口腔内吸引の際は、嘔吐反射が起こらないよう、口蓋垂や咽頭など奥のほうを刺激しないように注意して行います。嘔吐による誤嚥リスク防止のためにも、たんがたまりやすい「奥歯と頬の内側の間」や「舌の上下」「前歯と口唇の間」などにとどめておきましょう。食後の吸引は、刺激によって嘔吐しやすいため、実施のタイミングを考えるのも大切です。

気管と口鼻腔でカテーテルを分ける

気管カニューレ内は無菌状態でなくてはなりません。口鼻腔吸引に使用したカテーテルを気管に使用すると、気管内に菌が入る恐れがあり、大変危険です。気管と口鼻腔では、カテーテルを分けてください。

吸引圧に気をつける

喀痰吸引では、粘膜付近を直接吸引するため、吸引圧が強過ぎると粘膜を傷つけてしまう恐れがあります。そのため、吸引圧にも気をつけなくてはいけません。

厚生労働省の「喀痰(かくたん)吸引等に関する演習(p.99)」にて、吸引圧は20kPa(キロパスカル)以下とされているため、この数値を上回らないよう注意して行いましょう。

出典

厚生労働省「1 喀痰吸引等指導者マニュアル(第三号研修)喀痰(かくたん)吸引等に関する演習」(2025年1月8日)

介護福祉士が喀痰吸引を行う際の具体的な手順

介護福祉士が、口腔内と鼻腔内から喀痰吸引を行う具体的な手順は、以下のとおりです。

- 1.医師や看護師の指示や注意事項の確認・利用者さんの同意の確認を行う

- 2.手洗い・消毒を行う

- 3.利用者さんへの体調チェック・口腔内や鼻腔内の状態を確認する

- 4.コップに接続管内洗浄用の水を準備する

- 5.先端が机や壁に触れないようにカテーテルを吸引器本体の接続管に接続する

- 6.吸引器の電源を入れ、コップに入れた水で吸引の確認を行う

- 7.カテーテルの水気をきり、アルコール綿で消毒する

- 8.医師や看護師の指示のもと吸引器の吸引圧調整する

- 9.利用者さんへの声掛けを行い、カテーテルを挿入する

- 10.状態を見ながら10~15秒以内で吸引を行う

- 11.カテーテルをゆっくり引き抜き、吸引したたんと利用者さんの状態を確認する

- 12.カテーテルの外側をアルコール綿で拭き取り、コップの水で内側を洗う

- 13.吸引器の電源を切り、カテーテルを外す

- 14.乾燥保管もしくは薬液浸漬保管をする

- 15.たんを捨てる

- 16.手洗い・消毒を行う

上記の手順はあくまで標準的なものであり、詳細は施設によって異なります。施設のマニュアルを確認のうえ、医師や看護師の指示に従って行いましょう。

気管カニューレ内吸引の場合はさらに「人工呼吸器の操作」や「滅菌手袋の使用」が必要になります。なお、気管カニューレ内吸引のカテーテルは使い捨てで、保管の手順は不要です。

出典

厚生労働省「1 喀痰吸引等指導者マニュアル(第三号研修)」(2025年1月8日)

介護福祉士の喀痰吸引に関するよくある質問

ここでは、介護福祉士の喀痰吸引に関するよくある質問に回答します。喀痰吸引について疑問がある方は、ぜひご覧ください。

介護福祉士が喀痰吸引を実施できる範囲はどこまでですか?

介護福祉士が許可されているのは、口腔内・鼻腔(咽頭の手前まで)と気管カニューレ内部へのカテーテルの挿入です。ただし、介護福祉士であっても実地研修を行っていなければ喀痰吸引に携わることはできません。なお、栄養チューブが正しく胃の中に挿入されたかの確認は、医師か看護師が行います。

詳しくはこの記事「介護福祉士は喀痰吸引をどこまで行える?」で解説しているので、あわせてご覧ください。

介護福祉士はどのような人に対して喀痰吸引を実施しますか?

介護福祉士は、自力でたんを排出できない人に対して、喀痰吸引を実施します。たんが気管にたまったり肺に入り込んだりして誤嚥性肺炎になるのを避けるためにも、喀痰吸引が欠かせません。

喀痰が発生する理由は、ウイルスや細菌、埃などから身を守るために分泌液が増えるためです。分泌液には細菌やウイルスの侵入を防いだり、気管が乾燥するのを防止したりする役割があります。

まとめ

介護福祉士は、一定の条件を満たせば「喀痰吸引」と「経管栄養」を行うことができます。喀痰吸引の具体的な範囲は、口腔内・鼻腔(咽頭の手前まで)と気管カニューレ内部までです。一方、経管栄養では、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養までを実施できます。

介護職員が喀痰吸引を行うのには、喀痰吸引等研修の受講が必須です。また、喀痰吸引等研修を修了したあとは、「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請をしなくてはなりません。

「介護職員から介護福祉士になりたい」「これから喀痰吸引を行える介護職員を目指したい」という方は、介護業界に特化した転職エージェントであるレバウェル介護(旧 きらケア)をご活用ください。

レバウェル介護(旧 きらケア)では、介護業界に詳しいキャリアアドバイザーが、キャリア相談や転職支援を実施。「無資格・未経験から介護業界を目指したい」「資格を取得して働きたい」など、あなたの希望にぴったりの職場をご提案いたします。

サービスはすべて無料で受けられるので、まずはご相談からでもお気軽にご利用ください。

今の職場に満足していますか?

介護福祉士の求人一覧ページはこちら

介護福祉士の求人一覧ページはこちら