この記事のまとめ

- 介護職員処遇改善手当とは、介護職員の賃金改善を目的とした制度

- 処遇改善手当は、介護職員等処遇改善加算を取得する事業所の職員がもらえる

- 介護職員等処遇改善加算はI~IVの4段階で、加算Iが最も加算率が高い

「処遇改善手当って何?自分はもらえるの?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。介護職員処遇改善手当とは、介護職員の給与アップのために2012年に開始された制度で、給与に上乗せして支給されます。この記事では、「介護職員処遇改善手当」の仕組みや対象者を解説。介護職員等処遇改善加算の支給方法や算定要件もまとめたので、処遇改善手当について知りたい介護従事者の方は、ご一読ください。

介護職員処遇改善手当とは?

介護職員処遇改善手当とは、介護職員の賃金を改善するために国が作った制度で、2012年に開始されました。処遇改善手当は、介護従事者の給与に上乗せして支給されるのが特徴です。この処遇改善手当の効果もあり、介護職員の給与は年々増加傾向にあります。

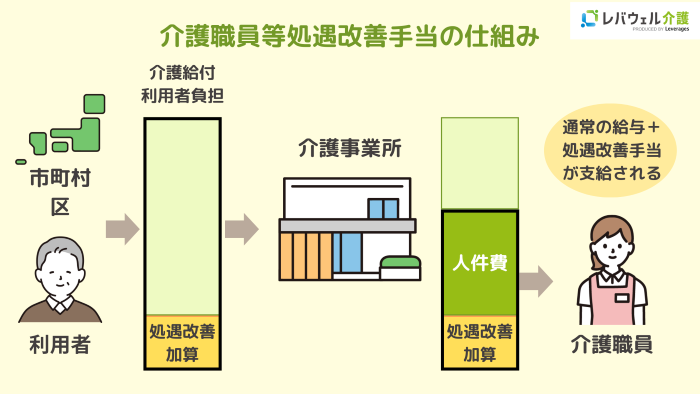

介護職員処遇改善手当の仕組み

介護職員処遇改善手当は、介護報酬の一種である処遇改善加算から支給されます。処遇改善加算の要件を満たした介護事業所は、介護保険サービスの利用料に処遇改善加算を上乗せして請求。処遇改善加算で事業所に支払われたお金は、介護職員の給与として支払うよう定められています。

つまり、介護事業所が受け取った処遇改善加算が、介護職員の給与や手当として支払われる仕組みです。

なお、2012年に運用が始まった「介護職員処遇改善加算」の制度は、2024年6月の介護報酬改定で「介護職員等処遇改善加算」へ移行されました。

介護職員処遇改善加算が創設された理由

介護職員処遇改善加算は、介護業界の人材確保のために創設されました。介護職員の給与水準を上げるとともに、処遇改善加算に要件を設けることで、研修制度やキャリアアップ制度の整備につなげています。これまで、処遇改善加算を通して、介護職員が長く安定して働ける環境が作られてきました。

出典

厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月5日)

登録は1分で終わります!

▼関連記事

【2025年最新】介護職員の給料は上がる?処遇改善の取り組みを解説

介護職員処遇改善手当をもらえる人

介護職員等処遇改善加算を取得する事業所で働くすべての介護職員が、処遇改善手当の支給対象です。そのため、パートや派遣として働く方も、処遇改善手当をもらえる可能性が高いでしょう。ただし、支給金額を決めるのは介護事業所なので、勤務時間や雇用形態によって、手当の金額は異なる場合があります。

厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(p.3)」によると、介護職員等処遇改善加算の配分ルールは、下記のように規定されています。

処遇改善加算を用いて行う賃金改善における職種間の賃金配分については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員(介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定することとする。以下同じ。)に重点的に配分することとするが、介護サービス事業者等の判断により、介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認めることとする。ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。

厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(p.3)」

介護職員等処遇改善加算の主な支給対象は介護職員ですが、事業所の判断によってほかの職種への配分も柔軟に検討できます。

出典

厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月5日)

介護職員処遇改善手当をもらえない人

介護職員等処遇改善加算を取得する事業所で働いていても、利用者さんに直接介護を提供しない職員は、処遇改善手当の対象外になるかもしれません。職種間の配分ルールは事業所が決めるので、同じ職種でも職場によって手当の有無や金額が異なります。

介護職員等処遇改善加算の対象外となる場合がある職種

介護職員等処遇改善加算は介護職員に重点的に配分されるため、次のような職種の方は処遇改善手当をもらえない可能性があります。

- 生活相談員

- サービス提供責任者

- 看護師

- ケアマネジャー

- 理学療法士

- 作業療法士

- 事務員

- 栄養士

- 調理師

- 管理者

厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.86)」によると、前身の処遇改善加算の一つである「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、看護職員や生活相談員の約半数に支給されました。一方、調理員や栄養士など、利用者さんと直接関わる機会が少ない職員は、処遇改善手当をもらえない場合が多いようです。

出典

厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2025年3月5日)

介護職員等処遇改善加算の対象外となるサービス

厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(p.15)」によると、介護職員等処遇改善加算の対象外となる介護保険サービスは、以下のとおりです。

| 介護職員等処遇改善加算を算定できないサービス |

| (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援 |

参考:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(p.15)」

利用者さんに直接介護を行うサービス以外は、介護職員処遇改善加算の対象ではありません。ただし、訪問看護事業所は、診療報酬の加算である「ベースアップ評価料」を算定できます。

介護業界で転職する際は、処遇改善加算を含めた給与を確認しておくのがおすすめです。求人票に手当について記載されていることもあるので、しっかり把握しておきましょう。

出典

厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月5日)

厚生労働省「ベースアップ評価料等について」(2025年3月5日)

介護事業所ごとの処遇改善加算の取得率

事業所が介護職員等処遇改善加算を取っていなければ、職員は介護職員処遇改善手当をもらえません。事務作業の煩雑さなどを理由に、処遇改善加算を算定しない介護事業所もあります。

厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.39)」によると、2022年度における介護事業所ごとの「介護職員処遇改善加算」の取得率は以下のとおりです。

| 介護事業所・施設の分類 | 介護職員処遇改善加算の取得率 |

| 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 99.3% |

| 介護老人保健施設 | 97.4% |

| 介護医療院 | 85.0% |

| 訪問介護事業所 | 92.7% |

| 通所介護(デイサービス) | 95.5% |

| 通所リハビリテーション(デイケア) | 77.0% |

| 特定施設入居者生活介護事業所 | 98.7% |

| 小規模多機能型居宅介護事業所 | 99.1% |

| 認知症対応型共同生活介護事業所 (グループホーム) | 99.3% |

参考:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.39)」

デイケアや介護医療院など、処遇改善加算の加算率が低い介護施設は、ほかの事業所よりも処遇改善加算の取得に消極的なようです。事業所が介護職員等処遇改善加算を取得するには、3つの要件を満たさなくてはなりません。詳しくは、この記事の「事業所が「介護職員等処遇改善加算」を取得する要件」で解説します。

出典

厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月5日)

厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」(2025年3月5日)

▼関連記事

介護職員等処遇等改善加算の対象職員は?配分ルールや要件、旧加算との違い

介護職員処遇改善手当はどうやって支給される?

介護職員等処遇改善加算は、加算IV相当額の2分の1以上が、基本給または毎月支払われる手当として配分されます。以前は、一時金やボーナスとして支給することも可能でしたが、介護職員の基本給アップを目的に、一定の金額以上は月々の給与に上乗せして支給するようルールが見直されました。

▼関連記事

介護職の給料が安すぎるといわれる理由とは?年収をアップする方法も解説

介護職員処遇改善手当によって賃金は上がる?

処遇改善加算の制度が開始された2012年以降、介護職員の給与は徐々に上がってきました。2024年度の介護報酬改定では、処遇改善加算の加算率アップを実施。賃上げ促進税制も適用されるため、介護従事者の賃金改善はさらに進む見込みです。

具体的には、厚生労働省の「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)(p.2)」にて、2024年度に+2.5%、2025年度に+2.0%のベースアップを目指すよう、厚生労働省から介護事業所に通知されています。

出典

厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月5日)

介護職員処遇改善手当をもらえないときの対処法

介護職員等処遇改善加算は、介護従事者の処遇改善のために支給されるお金です。そのため、加算を取得しているにもかかわらず、処遇改善以外の目的にお金を使用するのは「不正請求」にあたります。

「支給対象なのに給与に反映されていない」という場合は、まず自分の勤務先が処遇改善加算の要件を満たしているか確認しましょう。自分の職場が加算を取得しているかどうかは、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で介護事業所を検索するとチェックできます。

処遇改善加算の配分ルールは事業所が独自に決められるので、どのような方法・条件で職員に分配しているかを責任者に確認してください。納得のいく説明を受けられない場合は、事業所に異議を申し立てることを検討しましょう。それでも改善しないときは、弁護士に相談するか、処遇改善に積極的な事業所へ転職すると良いかもしれません。

出典

厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月5日)

厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(2025年3月5日)

事業所が「介護職員等処遇改善加算」を取得する要件

介護事業所は、取得する処遇改善加算に応じた要件を満たす必要があります。介護職員等処遇改善加算に移行した際、さらに介護職員の処遇を改善できるよう、算定要件が見直されました。

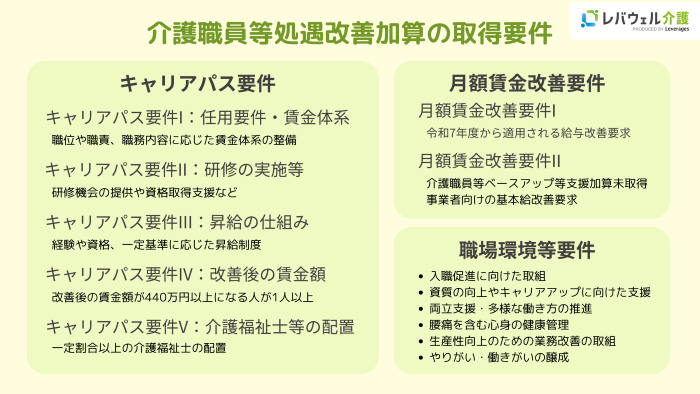

ここでは、介護職員等処遇改善加算の「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」について解説します。続いて、「介護職員等処遇改善加算の種類」の項目では、加算区分ごとの要件をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

介護職員等処遇改善加算の「キャリアパス要件」

介護職員等処遇改善加算の算定要件の一つである「キャリアパス要件」は、I~Vの5段階に分かれています。キャリアパス要件I・IIは基本的な内容で、III~Vはより高度な要件です。

キャリアパス要件I:任用要件・賃金体系

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Iは、任用要件や賃金体系の整備を求める内容です。

厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(p.6)」によると、以下の3つの条件をすべてクリアすることで、キャリアパス要件Iを満たせます。

- 1.職位・職責・職務内容に応じた介護職員の任用要件を整備する

- 2.職位・職責・職務内容に応じた賃金体系を定める

- 3.任用要件や賃金体系を、就業規則などによりすべての介護職員に周知する

仕事を適切に評価する制度を整備することが、キャリアパス要件Iです。なお、上記は「2025年度中に条件を満たす誓約でも可」となっています。この誓約をした場合は、2026年3月末までに要件を満たせるよう整備を行い、実績報告書でその報告が必要です。

キャリアパス要件II:研修の実施等

研修の実施等を求める「キャリアパス要件II」をクリアするためには、次のどちらかを満たす必要があります。

- スキルアップための計画をもとに、研修の提供や技術指導を行うとともに、介護職員の能力を評価する

- 資格取得のために、シフト調整や費用補助などの支援を行う

介護職員の仕事内容を加味したうえで、意見交換をしながら、研修の提供や資格取得支援を行うことが、キャリアパス要件IIです。また、介護職員に職場の取り組みを周知することも求められます。なお、キャリアパス要件IIにも、「2025年度内の対応の誓約で可」という措置が適用されます。

キャリアパス要件III:昇給の仕組み

介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件IIIは、次の3つのいずれかを満たすことです。

- 勤続年数や経験年数に応じて昇給する仕組みを整備する

- 取得した資格に応じて昇給する仕組みを整備する

- 実技試験や人事評価など、客観的な基準に基づいて昇給する仕組みを整備する

昇給の仕組みを整えて介護職員に周知すれば、キャリアパス要件IIIをクリアできます。キャリアパス要件IIIも、「2025年度中の対応の誓約で可」です。

キャリアパス要件IV:改善後の賃金額

キャリアパス要件IVは、「処遇改善加算によって年収が440万円以上になる介護職員が1人以上いること」です。この条件を満たせなくても、以下のいずれか該当するなど、合理的な理由を説明できる場合は、例外として加算を取得できる可能性があります。

- 事業所が小規模で職種間の賃金バランスへの配慮が必要

- 職員全体や地域の賃金水準が低く、すぐに年収を440万円まで引き上げるのが困難

- 年収440万円の賃金改善を行うために、ルールの整備や研修・実務経験の蓄積などに時間がかかる

上記のような合理的な理由がある場合は適用が免除されますが、基本的には「介護職員1人以上の年収を、全産業の平均レベルである440万円まで引き上げること」が要件です。

キャリアパス要件V:介護福祉士等の配置

提供する介護サービスに応じた人数の介護福祉士を配置すれば、キャリアパス要件Vを満たせます。基本的には、以下のいずれかの加算を取得することが要件です。

- 特定事業所加算IもしくはII

- サービス提供体制強化加算IもしくはII

- 入居継続支援加算IもしくはII

- 日常生活継続支援加算IもしくはII

訪問介護事業所の「特定事業所加算」や、介護施設の「サービス提供体制強化加算」を算定する人員を確保できていれば、キャリアパス要件Vを満たせるでしょう。なお、キャリアパス要件Vは前身の「介護職員等特定処遇改善加算I」の内容を引き継いだものです。

介護職員等処遇改善加算の「月額賃金改善要件」

介護職員等処遇改善加算には、基本給を上げるためのルールが設けられています。処遇改善加算を取得するためには、月額賃金改善要件IとIIを両方満たさなければなりません。

月額賃金改善要件I

月額賃金改善要件Iは、「介護職員等処遇改善加算IVの加算額の2分の1以上を、基本給または毎月支払う手当に充てること」です。旧加算を取得していた事業所の場合、賃金総額を上げる必要はないですが、要件を満たす方法で加算を配分しなければなりません。

月額賃金改善要件II

月額賃金改善要件IIは、基本給の改善を求める内容です。前身の「介護職員等ベースアップ等支援加算」を取得していた事業所はすでに要件を満たしています。

新たに月額賃金改善要件IIへの対応が必要なのは、「2024年5月31日時点で旧処遇改善加算を取得しており、旧ベースアップ等支援加算を取得していなかった事業所」です。

介護職員等処遇改善加算の「職場環境等要件」

職場環境等要件は、次の6つの区分に分かれています。

- 入職促進に向けた取組

- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援

- 両立支援・多様な働き方の推進

- 腰痛を含む心身の健康管理

- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組

- やりがい・働きがいの醸成

介護職員が定着するための取り組みを、処遇改善加算の算定要件にすることで、職場環境の改善を図っているようです。

上記の6つの区分は、それぞれさらに4項目(生産性向上は8項目)に分かれており、介護職員等処遇改善加算を取得するためには、区分ごとに1~2つの取り組みを行わなければなりません。なお、2025年度中(2026年3月末まで)に条件を満たす誓約でもOKです。また、「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請している場合は、2025年度は適用の猶予が与えられ、免除となります。

出典

厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月5日)

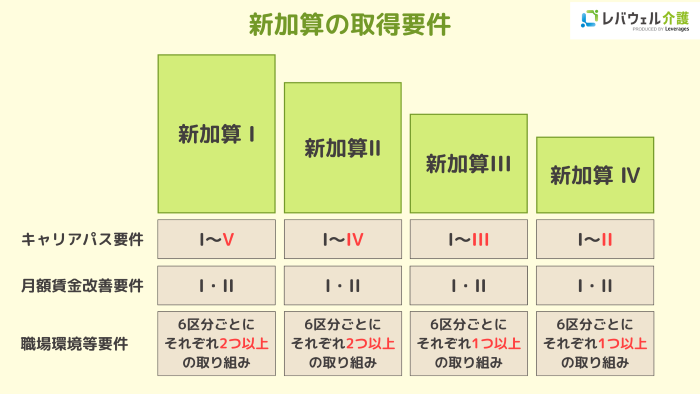

介護職員等処遇改善加算の種類

介護職員等処遇改善加算は、I~IVの4段階に分かれており、加算Iが最上位となっています。より多くの要件を満たして上位の加算を取得すれば、加算額が多くなる仕組みです。

介護職員等処遇改善加算I

介護職員等処遇改善加算Iを取得するためには、以下のすべての条件をクリアする必要があります。

- キャリアパス要件I~Vを満たす

- 月額賃金改善要件I・IIを満たす

- 職場環境等要件の6つの区分ごとに、それぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、そのうち一部は必須)の取り組みを行う

- 職場環境等要件を満たすために実施した取り組みの内容を、具体的に公表する

事業所にスキルのある職員を充実させることが、介護職員等処遇改善加算Iの目的です。処遇改善加算Iを取得する事業所は、加算率が高いことに加え、介護福祉士を一定数以上配置しています。そのため、職員の給与改善が進んでいたり、質の高い介護サービスを提供していたりする可能性が高いでしょう。

介護職員等処遇改善加算II

介護職員等処遇改善加算IIを取得するためには、以下のすべての条件をクリアする必要があります。

- キャリアパス要件I~IVを満たす

- 月額賃金改善要件I・IIを満たす

- 職場環境等要件の6つの区分ごとに、それぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、そのうち一部は必須)の取り組みを行う

- 職場環境等要件を満たすために実施した取り組みの内容を、具体的に公表する

介護職員等処遇改善加算IIは、前述の処遇改善加算Iからキャリアパス要件Vを除いた要件となっています。職場環境の改善を行い、職員の定着を図ることが、処遇改善加算IIの目的です。

介護職員等処遇改善加算III

介護職員等処遇改善加算IIIを取得するためには、以下のすべての条件をクリアする必要があります。

- キャリアパス要件I~IIIを満たす

- 月額賃金改善要件I・IIを満たす

- 職場環境等要件の6つの区分ごとに、それぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)の取り組みを行う

介護職員等処遇改善加算IIIは、職場環境等要件を比較的満たしやすく、上位の加算よりも取得のハードルが低くなっています。資格や経験に応じて給与が上がる環境を整備することが、処遇改善加算IIIの目的です。

介護職員等処遇改善加算IV

介護職員等処遇改善加算IVを取得するためには、以下のすべての条件をクリアする必要があります。

- キャリアパス要件I・IIを満たす

- 月額賃金改善要件I・IIを満たす

- 職場環境等要件の6つの区分ごとに、それぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)の取り組みを行う

キャリアパス要件を比較的満たしやすいのが、介護職員等処遇改善加算IVの特徴です。処遇改善加算IVは、介護職員が安心して働ける職場環境の整備や、ベースアップを目的としています。

出典

厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月5日)

介護職員等処遇改善加算の計算方法

介護事業所がどれくらいの処遇改善加算をもらっているかは、次の式で算出できます。

- 事業所の介護報酬(処遇改善加算分を除く)×処遇改善加算の加算率=加算見込み額

介護職員等処遇改善加算の加算率は、介護サービスごとに異なります。また、介護職員等処遇改善加算は、上位の加算になるほど加算率が高くなる仕組みです。加算率の高い事業所で働く介護職員は、もらえる処遇改善手当の金額が高い傾向にあると考えられます。

| サービス区分 | 加算I | 加算II | 加算III | 加算IV |

| 訪問介護 | 24.5% | 22.4% | 18.2% | 14.5% |

| 訪問入浴介護 | 10.0% | 9.4% | 7.9% | 6.3% |

| 通所介護(デイサービス) | 9.2% | 9.0% | 8.0% | 6.4% |

| 通所リハビリテーション (デイケア) | 8.6% | 8.3% | 6.6% | 5.3% |

| 特定施設入居者生活介護 | 12.8% | 12.2% | 11.0% | 8.8% |

| 認知症対応型通所介護 | 18.1% | 17.4% | 15.0% | 12.2% |

| 小規模多機能型居宅介護 | 14.9% | 14.6% | 13.4% | 10.6% |

| 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 18.6% | 17.8% | 15.5% | 12.5% |

| 介護福祉施設 | 14.0% | 13.6% | 11.3% | 9.0% |

| 短期入所生活介護 | 14.0% | 13.6% | 11.3% | 9.0% |

| 介護保健施設 | 7.5% | 7.1% | 5.4% | 4.4% |

| 短期入所療養介護 :老健 | 7.5% | 7.1% | 5.4% | 4.4% |

| 介護医療院 | 5.1% | 4.7% | 3.6% | 2.9% |

| 短期入所療養介護 :老健以外 | 5.1% | 4.7% | 3.6% | 2.9% |

参考:厚生労働省「処遇改善加算一本化リーフレット(p.4)」

介護に関する高い専門性が必要な訪問介護や認知症対応型の施設は、処遇改善加算の加算率が高いようです。一方、医療職が多く活躍する施設は、処遇改善加算の加算率が低い傾向にあります。

ただし、介護職員の給与は、処遇改善手当だけではなく、夜勤の有無や労働時間などによっても変わるので、加算率の良い介護施設だからといって給与が高いとは限りません。介護職員の給与について知りたい方は、「介護職の給料はいくら?平均給与額や年収アップ方法、処遇改善の状況を解説」の記事も参照してください。

出典

厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月5日)

介護事業所が職員に処遇改善手当を支給する流れ

介護事業所が職員に処遇改善手当を支給する流れは、下記のとおりです。

- 1.処遇改善計画書を作成し、加算を算定する月の前々月の末日までに自治体に提出する(処遇改善計画書と根拠資料は2年間保存)

- 2.サービスごとに定められた期限内に体制届出を行う

- 3.処遇改善加算を算定する

- 4.職員に処遇改善手当を支給する

- 5.実績報告書を作成し、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、自治体に提出する(実績報告書と根拠書類は2年間保存)

- 6.確定申告の際に税額控除の手続きをする

介護事業所は、処遇改善計画書などの書類を自治体に提出することで、介護職員等処遇改善加算を取得できます。処遇改善計画書は、「新規に加算IIIもしくはIVを取得する場合の様式」「10事業所まで一括申請できる様式」「100事業所まで一括申請できる様式」という3つの様式に分かれているので、法人に合ったものを選択しましょう。

処遇改善加算を受給した後は、実績報告書を作成・提出します。また、処遇改善加算による賃上げは、「賃上げ促進税制」の対象です。賃上げの実績に応じて、法人税の税額控除を受けられる制度なので、事業所は処遇改善に活用すると良いでしょう。

出典

厚生労働省「介護職員の処遇改善:TOP・制度概要」(2025年3月5日)

「介護職員等処遇改善加算」の前身の処遇改善手当

2024年5月までは、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」という3つの処遇改善加算がありました。介護職員の処遇改善は段階的に行われたので、加算の種類が増えて制度が複雑に。制度を整理して加算を算定しやすくするために、2024年6月に「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

▼関連記事

介護職員等特定処遇改善加算とは?算定要件や実績、廃止後の新制度を解説!

処遇改善手当は今後なくなる?

厚生労働省の「我が国の人口について」によると、「2025年には、日本の人口の約18%が75歳以上の後期高齢者になる」と推計されています。このことから、今後ますます介護サービスの需要は増えていく見込みです。需要増加に合わせて介護職員を確保するためにも、今後も処遇改善は続くと考えられます。

出典

厚生労働省「我が国の人口について」(2025年3月5日)

▼関連記事

介護福祉士に8万円の賃上げ?ずるいと言われた処遇改善の現実と給料の今後

処遇改善手当に関するよくある質問

ここでは、介護職員処遇改善手当についてよくある質問に回答します。「処遇改善手当をどれくらいもらえるのか知りたい」という方は参考にしてください。

処遇改善加算をピンハネされる可能性はない?

介護事業所が処遇改善加算として得た収入は、介護職員等の賃金改善に使うよう定められています。処遇改善の金額や支給方法は自治体に報告する必要があるので、処遇改善加算を事業所が回収することはないでしょう。また、処遇改善加算は、介護従事者の給与アップを目的として支給されるため、「加算以外の部分で賃金水準を引き下げない」という規定もあります。

処遇改善手当が正しく支給されているか知りたい方は、この記事の「介護職員処遇改善手当をもらえる人」をご覧ください。

保育士の処遇改善手当とは?

保育士に処遇改善手当を支給するための制度として、認可保育園を対象とする「処遇改善等加算」があります。処遇改善等加算はI~IIIに分かれており、IとIIIは非正規雇用職員を含む全職員が支給対象です。処遇改善等加算IIは、技能や経験のある役職者などが対象となっています。近年は共働き世帯やひとり親世帯が多く、保育士の需要が高いため、人材確保のために処遇改善に関する制度が設けられているようです。

出典

こども家庭庁「第5回 子ども・子育て支援等分科会」(2025年3月5日)

まとめ

介護職員処遇改善手当とは、介護職員の賃金を改善するために国が作った制度です。2024年6月の介護報酬改定で、これまでに創設された3つの処遇改善加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。処遇改善加算の見直しが行われたことにより、2024年以降、介護従事者のさらなる処遇改善が行われる見込みです。

処遇改善手当の支給に雇用形態の条件はないので、パートや派遣として働く方も、もらえる可能性が高いでしょう。主な支給対象は介護職員ですが、事業所の判断により、ほかの職種にも配分できます。

介護職員等処遇改善加算の算定要件は、「キャリアパス要件I~V」「月額賃金改善要件I・II」「職場環境等要件6区分」です。満たす要件によって、加算I~IVのどの区分を取得できるかが決まります。最も加算率が高いのは、介護職員等処遇改善加算Iです。

「処遇改善手当が支給されなくて今の職場に不信感がある」「処遇改善加算Iを取得している働きやすい介護施設に転職したい」という方は、レバウェル介護(旧 きらケア)をご活用ください。

レバウェル介護(旧 きらケア)は、介護業界に特化した転職エージェントです。処遇改善加算を取得する介護事業所の求人が多数あるため、給与に関する制度や職場環境が整っている介護施設をご紹介できます。サービスの利用はすべて無料なので、給与や職場環境にお悩みの方は、ぜひ気軽にご相談ください。

登録は1分で終わります!

高給与の介護求人はこちら

高給与の介護求人はこちら